Я песне отдал всё сполна

Я песне отдал всё сполна, в ней жизнь моя, моя забота,

Ведь песня людям так нужна, как птице крылья для полёта.

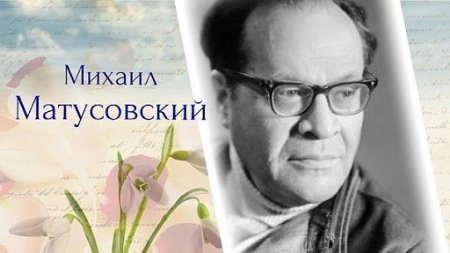

Михаил Матусовский

Всоветские времена, когда в Луганск, периодически становившийся Ворошиловградом, приезжали высокие гости, в качестве достопримечательностей им показывали немногое: памятные знаки, связанные с гражданской и Великой Отечественной войнами, рабочее место будущего красного маршала Клима Ворошилова на тепловозостроительном заводе, шахтёрские города Краснодон и Ровеньки, овеянные славой подпольной организации «Молодая гвардия».

Всё это, безусловно, достойно внимания. Но ведь Луганск – это ещё и родина известных писателей, чьи имена составляют гордость отечественной литературы. В первую очередь, это – великий знаток слов, этнограф, гуманист Владимир Даль. А ещё здесь жили автор первого украинского словаря Борис Гринченко, советские литераторы Борис Горбатов, Тарас Рыбас, Фёдор Вольный, Павел Беспощадный (даже в фамилиях – колорит эпохи), Владислав Титов, Михаил Пляцковский… И Михаил Матусовский, чьи песни считаются народными, а это, говорят, первый признак, по которому автора заносят в разряд «классиков».

«Велопробег» и «Семейный альбом»

Старый центр Луганска, словно стрелой, пересекается когда-то самой респектабельной и аристократической улицей Петербургской, ставшей в советское время Ленинской. Когда-то здесь чинно и вальяжно прогуливались мещане, служивый люд, гимназисты, разглядывая витрины шикарных магазинов, ресторанов, фотоателье. Со временем и улица, и нравы становились проще, демократичней и, в тоже время, провинциальней. Центр сместился на улицу Советскую.

А на Ленинской приметы прежней жизни остались лишь в архитектурных украшениях старинных, давно не знающих ремонта особняков. И уж совсем давно нет здесь фотосалона Льва Матусовского, который открылся около ста лет назад и был одним из самых популярных в городе.

В семьях коренных луганчан и по сей день хранятся фотоснимки, сделанные в этом салоне.

В сердце дунет ветер тонкий,и летишь, летишь стремглав.А любовь на фотоплёнкедержит душу за рукав.

Перед «цейсовским» объективом мастера «проходил весь город – старые и юные, учащиеся и военные, местные и приезжие, женатые и холостые, подвыпившие и трезвые, толстые и тощие, спешащие оставить память о себе на листках удостоверений личности или в семейных альбомах. Мой отец был своеобразным летописцем города, ему были известны самые заветные тайны». Это – выдержка из автобиографической книги «Семейный альбом» младшего сына Льва Матусовского – Михаила, который тоже мог на радость папе стать фотографом, но стал на радость миллионам читателей и слушателей поэтом. Да каким!

Кирпичный дом, и дым жилья,и запах мокрого белья –вот родословная моя...Отец выпрашивал куски,считал обиды и пинки,и счастлив был, когда попалК фотографу в ученики...

Впрочем, вполне могло случиться и так, что вместо популярного поэта мир обрёл бы не менее замечательного музыканта. Соответствующие задатки у маленького Миши были. И его родителям порой грезился переполненный концертный зал с роскошными люстрами, зажжёнными ради их сына, и он сам, раскланивающийся перед публикой. Сам же Миша постарался быстро развеять их иллюзии. «Хотя, может быть, и погибло во мне музыкальное дарование», – писал Матусовский в своей книге. Но себя музыкантом в будущем не видел: уже в детстве писал стихи...

Первое стихотворение «Велопробег» опубликовал в областной газете «Луганская правда» ещё в 12-летнем возрасте. Кстати, в том же номере, на той же странице было напечатано и стихотворение его брата, чьё дальнейшее творчество нам не известно. А Михаил позднее, став признанным поэтом, счёл свои стихи, созданные в детстве, «из рук вон плохими». И даже просил прощения «у терпеливых луганских читателей»...

И случай помог тоже

Шли годы. После окончания школы Матусовский писал афиши для заводского клуба, рисовал карикатуры для многотиражки, работал тапёром в кинотеатре. Будучи студентом Ворошиловградского (Луганск к тому времени уже был переименован) строительного техникума, руководил возведением двухэтажного здания медсанчасти на территории паровозостроительного завода…

В годы войны многие заводские помещения были разрушены. Но здание бывшей медсанчасти и по сей день стоит прочно и надёжно. «Вот ведь как получается: сколько сгорело городов и деревень, рухнуло очагов и кровель, а скромный двухэтажный домик, для которого достаточно было бы одной небольшой фугаски, стоит себе и стоит. Если бы хоть две стихотворные строки мои выдержали такое испытание временем, как дом моей юности!» – это строки из всё той же книги воспоминаний.

В годы войны многие заводские помещения были разрушены. Но здание бывшей медсанчасти и по сей день стоит прочно и надёжно. «Вот ведь как получается: сколько сгорело городов и деревень, рухнуло очагов и кровель, а скромный двухэтажный домик, для которого достаточно было бы одной небольшой фугаски, стоит себе и стоит. Если бы хоть две стихотворные строки мои выдержали такое испытание временем, как дом моей юности!» – это строки из всё той же книги воспоминаний.Фундамент стихов Матусовского оказался не менее прочным, чем построенный им дом. Но время славы никогда не бывает торопливым.

Вероятно, он был бы хорошим строителем, хотя «учиться в техникуме невыносимо скучно», – так он писал друзьям, думая, скорей всего, не об эпюрах напряжения, а о стихотворных размерах. И хорошо, что в его судьбу, как водится, вмешался Его Величество Случай.

В город на Лугани с творческой встречей приехали поэты из столицы – Евгений Долматовский и Ярослав Смеляков. Молодой техник-строитель Матусовский принёс на суд гостям затрёпанную тетрадку своих стихов. И услышал от них: «В вас что-то есть. Приезжайте учиться в Москву».

Заречная, сердечная...

Ивот луганчанин едет покорять столицу. Как сам рассказывал впоследствии, ехал с чемоданом стихов, «угрожая завалить столицу своей продукцией». Поступив в Литературный институт, подружился с Маргаритой Алигер, Евгением Долматовским, Константином Симоновым.

Вместе с Симоновым после окончания института поступил в аспирантуру при Московском институте истории, философии и литературы (в 1939 году). Константин Симонов, ровесник и единомышленник, был одним из его ближайших друзей. На каникулы вместе приехали в провинциальный Луганск, написали и издали в Москве совместную книгу рассказов и стихов «Луганчане».

Кандидатская диссертация Михаила Львовича была посвящена древнерусской литературе. Защита её была назначена на 27 июня 1941 года. Но, уже в ночь с 22-го на 23-е поэту стало известно, что ему немедленно надлежит получить документы военного корреспондента и отправляться на фронт! В виде исключения защита диссертации состоялась без соискателя. Уже на Западном фронте ему стало известно о присвоении учёной степени кандидата филологических наук.

Кандидатская диссертация Михаила Львовича была посвящена древнерусской литературе. Защита её была назначена на 27 июня 1941 года. Но, уже в ночь с 22-го на 23-е поэту стало известно, что ему немедленно надлежит получить документы военного корреспондента и отправляться на фронт! В виде исключения защита диссертации состоялась без соискателя. Уже на Западном фронте ему стало известно о присвоении учёной степени кандидата филологических наук.Военный журналист Матусовский воевал на Северо-Западном, 2-м Белорусском, Западном фронтах Великой Отечественной войны. Среди его фронтовых наград, к которым он был представлен за мужество и героизм, – ордена Красной Звезды, Октябрьской революции, Отечественной войны первой степени, Трудового Красного Знамени, медали.

Помимо фронтовых публикаций, и в годы войны, и после неё Матусовский написал немало текстов песен на военные темы. Сюжеты почти всегда брал из жизни. Многие из тех песен уже давно стали классикой. Но поэт видел в них лишь робкие ученические наброски.

По-настоящему первой своей удачей считал «Вернулся я на родину», в которой говорится о том, как после окончания войны автор возвращается в свой родной город (Заречная – одна из улиц старого Луганска):

Вернулся я на родину. Шумят берёзки встречные.Я много лет без отпуска служил в чужом краю.И вот иду, как в юности, я улицей Заречною,И нашей тихой улицы совсем не узнаю...

Музыку к этой песне написал Марк Фрадкин, первым исполнителем стал Леонид Утёсов. «Я был счастлив и горд, когда её начал петь Леонид Утёсов... После него я поверил в силы и возможности песни», – писал поэт.

К вопросу о народности

Интересна судьба песни, которой он не придавал особого значения.

Сиреневый туман над нами проплывает.

Над тамбуром горит полночная звезда.

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

что с девушкою я прощаюсь навсегда.

Долгое время она считалась фольклорным вариантом студенческого гимна. Её пели у костра и за столом, на вокзалах и в дворовых компаниях. Не пели её только с эстрады, ибо её служители приклеили песне ярлык немного вульгарной и даже полублатной. Что сказать, «Это время в ушах – БАМ!» звучало, конечно, более идеологически выдержанно. Но и на БАМе строители пели «Сиреневый туман», предпочитая его многим другим рекомендованным к исполнению постылым шлягерам.

Вернул на эстраду и в радиоэфир хорошую песню Владимир Маркин, который и сам, по его словам, поначалу не знал, кто же является автором слов, запоминавшихся слушателям с первого раза. Хотя стиль Матусовского тут налицо – искренний, трогательный, задушевный.

Вернул на эстраду и в радиоэфир хорошую песню Владимир Маркин, который и сам, по его словам, поначалу не знал, кто же является автором слов, запоминавшихся слушателям с первого раза. Хотя стиль Матусовского тут налицо – искренний, трогательный, задушевный. Песню «Подмосковные вечера» многие тоже считают народной. А, между тем, судьба её была совсем непростой (сродни народной). Создавалась она для фильма «Мы были на Спартакиаде». Руководители студии кинохроники вызвали авторов в Москву, чтобы выразить недовольство этой «вяловатой лирической песенкой». Кто сейчас знает этих критиков, кто помнит их «киношедевр»? А «Подмосковные вечера» живут уже более полувека и терять свою популярность не намерены.

Не менее знаменитой и любимой стала и песня «С чего начинается Родина». Между прочим, он неоднократно менял текст, выбирая наиболее точные слова, пока стихи не приобрели тот вид и содержание, которые мы знаем и любим. Многие произведения написаны Матусовским специально для кино. Вот лишь некоторые «его» фильмы: «Щит и меч» (кстати, «С чего начинается Родина» – именно оттуда), «Тишина», «Верные друзья», «Испытание верности», «Неподдающиеся», «Девчата», «Матрос с «Кометы»...

Песни Матусовского исполняли Леонид Утёсов, Марк Бернес, Владимир Трошин, Георг Отс, Николай Рыбников, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Людмила Сенчина... список можно продолжать и продолжать.

Уехав из родного Донбасса, поэт не забыл его. Знаменитый романс из фильма «Дни Турбиных» тоже посвящён Луганску, чьи улицы в мае буквально залиты пьянящим ароматом цветущей белой акации:

Целую ночь соловей нам насвистывал,город молчал, и молчали дома,Белой акации гроздья душистыеночь напролёт нас сводили с ума...

Школа на всю жизнь

Вкниге «Семейный альбом» немало тёплых строк поэт посвятил родной школе и особенно любимой учительнице русского языка и литературы Марии Семёновне Тодоровой. Она учила не только любить и понимать литературу, но и помогала своим ученикам лучше разбираться в житейских ситуациях, отличать пропагандистскую мишуру от правды жизни.

Времена и падежи,лица чьи-то и глаголов…То ли школа на всю жизнь,то ли жизнь – сплошная школа.

«Загадочные строки "Мцыри", разбегающиеся, как чернь по серебряным ножнам, свободные, обманчиво простые, написанные почти так, как мы разговариваем с вами, четырнадцатистишия "Онегина", строки некрасовских "Коробейников", которые, если бы даже не были положены на музыку, всё равно оставались бы песней, – всё это я услышал впервые из уст Марии Семёновны», – вспоминал Матусовский.

Как много он писал в школьные годы! У него был целый мешок лирических стихов, пародия на «Евгения Онегина». Начинал роман-трилогию на манер Гарина-Михайловского, сочинил бытовую комедию, в 11 лет начал работу над воспоминаниями «о прожитом и пережитом». Но Мария Семёновна, с которой Миша делился своими творческими планами и показывал свои опусы, возвращала его на землю.

Как много он писал в школьные годы! У него был целый мешок лирических стихов, пародия на «Евгения Онегина». Начинал роман-трилогию на манер Гарина-Михайловского, сочинил бытовую комедию, в 11 лет начал работу над воспоминаниями «о прожитом и пережитом». Но Мария Семёновна, с которой Миша делился своими творческими планами и показывал свои опусы, возвращала его на землю.Она не давала ему бесполезных советов, не читала скучных нотаций. Она просто предлагала почитать настоящие книги, развивала вкус и понимание литературы. Михаил всю жизнь помнил и любил свою школьную учительницу.

Одним из его соавторов был Исаак Дунаевский. Именно по его просьбе Матусовский и написал стихи-воспоминание о школьных годах. Но получившийся в результате совместного творчества романс не вызвал особого восторга поэта. Тут же композитор, вспоминает Матусовский, установил на пюпитре вместо нот пустую коробку из-под папирос «Казбек», на которой была начертана лишь одна нотная строка. И Михаил Львович впервые услышал грустную, щемящую мелодию «Школьного вальса».

Давно, друзья весёлые,Простились мы со школою,Но каждый год мы в свой приходим класс.В саду берёзки с клёнамиВстречают нас поклонами,И школьный вальс опять звучит для нас.…Под звуки вальса плавныеЯ вспомнил годы славные,Любимые и милые края,Тебя с седыми прядкамиНад нашими тетрадками,Учительница первая моя.

Многих ли авторов песенных стихов мы помним? Лебедев-Кумач, Исаковский, Матусовский… Забываются многие, весьма достойные фамилии. Но – остаются лучшие, и среди них – Михаил Матусовский.

Многих ли авторов песенных стихов мы помним? Лебедев-Кумач, Исаковский, Матусовский… Забываются многие, весьма достойные фамилии. Но – остаются лучшие, и среди них – Михаил Матусовский.И хоть его именем не названа ещё улица в родном Луганске, памятник ему стоит у входа в институт культуры. А литературная премия Межрегионального союза писателей, которую вручают украинским поэтам за достижения в русской поэзии, так и называется – премия имени Матусовского. Но, самое главное, звучат песни на его стихи. А для поэта – это лучшая память.

Григорий Ладыженский, Владимир Спектор

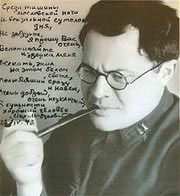

Иллюстрации:

фотографии поэта разных лет;

памятник Михаилу Матусовскому в Луганске.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.