Михаил Синельников

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Вот что написано в мемуарном очерке моего отца:"Заболоцкий часто повторял стихи Маршака: «Под пальмами Бразилии / От зноя утомлен, / Шагает Дон Базилио, / Бразильский почтальон». При этом говорил, что Маршак не имел успеха как лирический поэт, но нашел свое истинное призвание в другом жанре — жанре детской литературы» .И, да, конечно, Маршаку было суждено стать любимым поэтом детей многих поколений(тем более,что ведь родители покупают своим детям те книги,которые сами любили в детстве). И ещё - блистательны многие его переводы. Однако, будем в отборе жестокими и признаем, что и то и это - особые статьи. Из "взрослых" стихов я взял бы в антологию немногие (и сравнительно поздние, не те, что сочинялись вундеркиндом и пылким юношей).И всё же какое-то место для них вижу. Иногда повторяю "Люди пишут, а время стирает..." и "Мы принимаем всё, что получаем..."

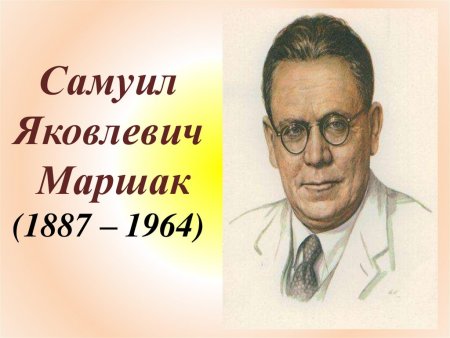

САМУИЛ МАРШАК (22.10(3.11).1887 г., Воронеж — 4.7.1964 г., Москва; похоронен на Новодевичьем кладбище). Фамилия М. аббревиатурная и состоит из начальных букв полного имени прославленного средневекового раввина: Морену Рабби Шломо Клугер. Все предки известного детского поэта были потомственными истолкователями иудейского закона: этот род считается у евреев знатным и высокочтимым. Однако отец М., также проведший ранние годы над Талмудом, был химиком-самоучкой и мастером на мыловаренных заводах. После ряда переездов семья обосновалась в Острогожске. В 1899 г. М. поступил в острогожскую гимназию. Будучи гимназистом младших классов, писал шуточные стихи и переводил античных авторов. Важнейшее событие в жизни М. состоялось в 1902 г., когда он находился на каникулах в Петербурге и был представлен В.В. Стасову, увидевшему в еврейском мальчике начинающего «нового» Пушкина. Стасов со всем жаром принял участие в судьбе М., рассказал о нем Льву Толстому и Великому князю Константину Константиновичу, способствовавшему переводу М. из острогожской гимназии в 3-ю петербургскую полупансионером (для чего пришлось преодолеть установления о процентной норме). В доме Стасова М. познакомился с представителями художественной элиты — с Репиным, Глазуновым, Шаляпиным, Максимом Горьким. В их отношении к М. сочетались интерес к способному подростку и сочувствие к его угнетенному народу. На вечере памяти скульптора М.М. Антокольского исполнялась посвященная покойному кантата Глазунова и Лядова на слова М. Два года (1904–1906) М., нуждавшийся по нездоровью в перемене климата, прожил в Ялте на средства Горького и Шаляпина (ему пришлось перевестись в Ялтинскую гимназию). В юные годы М. отдал дань палестинофильским настроениям, переводил Бялика, писал стихи на библейские темы, сотрудничал в еврейских русскоязычных изданиях. Побывать в Палестине удалось ему в 1911 г. (на корабле М. познакомился со своей будущей женой С.М. Мальвидской). Цикл его палестинских стихов был опубликован петербургскими газетами.

Окончивший гимназию экстерном (1908), М. жил литературным трудом и стал (под многими псевдонимами) постоянным автором ряда столичных и провинциальных изданий. Печатался в «Сатириконе» и как сатирик испытал сильное влияние Саши Черного. Сатирические и шутливые стихи М. были более востребованы, нежели его лирика, простая, ясная, ориентированная на поэтику пушкинской поры. Из современников больше других М. ценил Блока и Бунина и в целом избежал влияния модернизма.

В 1912–1914 гг. М. жил в Англии и в Ирландии, учился на факультете искусств Лондонского университета. Свои очерки об английской жизни посылал в петербургские газеты. С этого времени стала постоянной работа М. над переводами из английских поэтов, он переводил Шекспира, Блейка (пожизненное увлечение М.), Вордсворда, Колдриджа, Бернса, английские и шотландские народные баллады. Летом 1914 г. М. вернулся в Россию, был по нездоровью освобожден от воинской повинности, жил в Воронеже. В 1917 г. переехал в Екатеринодар, где заведовал секцией детских домов и колоний местного Наробраза. В годы гражданской войны сотрудничал в деникинской прессе, работал в газете «Утро Юга», писал антибольшевистские фельетоны. После прихода красных в 1920 г. вместе с Е.И. Васильевой (Черубиной де Габриак) организовал детский театр, для которого М. и Васильева совместно писали пьесы. Переехав в 1922 г. в Петроград стал одним из зачинателей советской детской литературы . С гордостью он писал, что знаком «с читателем двухтысячного года». И в самом деле, его книги были и остались любимым чтением многих поколений детей. Признание получила и работа М., одного из выдающихся мастеров перевода. М. четырежды была присуждена Сталинская премия, а в 1963 г. он получил и Ленинскую — за книгу «Избранная лирика».

---

ПЛАКАТ 1941-ГО ГОДА

Ты каждый раз, ложась в постель,

Смотри во тьму окна

И помни, что метет метель

И что идет война

* * *

Все то, чего коснется человек,

Приобретает нечто человечье.

Вот этот дом, нам прослуживший век,

Почти умеет пользоваться речью.

Мосты и переулки говорят.

Беседуют между собой балконы.

И у платформы, выстроившись в ряд,

Так много сердцу говорят вагоны.

Давно стихами говорит Нева.

Страницей Гоголя ложится Невский.

Весь Летний сад — Онегина глава.

О Блоке вспоминают Острова,

А по Разъезжей бродит Достоевский.

Сегодня старый маленький вокзал,

Откуда путь идет к финляндским скалам,

Мне молчаливо повесть рассказал

О том, кто речь держал перед вокзалом.

А там еще живет петровский век

В углу между Фонтанкой и Невою…

Все то, чего коснется человек,

Озарено его душой живою.

* * *

Люди пишут, а время стирает,

Все стирает, что может стереть.

Но скажи, — если слух умирает,

Разве должен и звук умереть?

Он становится глуше и тише,

Он смешаться готов с тишиной.

И не слухом, а сердцем я слышу

Этот смех, этот голос грудной.

* * *

Ветер жизни тебя не тревожит,

Как зимою озерную гладь.

Даже чуткое сердце не может

Самый легкий твой всплеск услыхать.

А была ты и звонкой и быстрой.

Как шаги твои были легки!

И казалось, что сыплются искры

Из твоей говорящей руки.

Ты жила и дышала любовью,

Ты, как щедрое солнце, зашла,

Оставляя свое послесловье —

Столько света и столько тепла!

* * *

Мы принимаем все, что получаем

За медную монету, а потом —

Порою поздно — пробу различаем

На ободке чеканно-золотом.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.