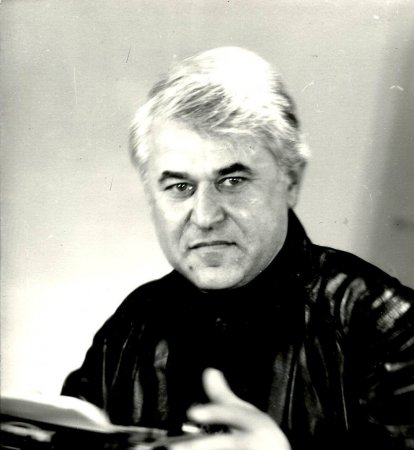

Вячеслав Егиазаров

Ни за коврижки к чаю,

ни за покой-уют

Родину не меняют,

Родину – предают.

Ты убежал в столицу.

Что же в глазах-то лёд

напоминает птицу

сбитую кем-то влёт?

Чайка над бухтой плачет,

шторм прекратил гульбу,

и не переиначить

выбранную судьбу.

Можно начать сначала,

да не найти начал;

ветер полнеба алой

краской разрисовал.

И, на краю у дня я,

брошу в закат, что крут:

Родину не меняют,

Родину – предают.

Р О Д И Н А

Если Родина есть, то её не бросают, как девку,

не меняют её на нью-йорки, парижи, на Хайфу,

бросить можно работу, - закончил свою пятидневку,

и гуляй, отдыхай, предавайся плебейскому кайфу.

Я родился в Крыму, в замечательном городе Ялте,

с корешами-поэтами тоже хлебнул диссидентства,

я поездил по свету и всё-таки не поменял те

переулочки, улочки, скверы, любимые с детства.

Я джинсовые брюки таскал, мол, кажусь иностранцем,

дринькал виски в порту на совковые красные даты;

в новом веке заря наливается тем же румянцем,

да вот строй не вернуть, над которым смеялись когда-то.

Стало ясно теперь, что там лучше, где нет нас, в натуре,

что предателей хуже политиков мало на свете;

я букеты сирени таскал восхитительной дуре,

я весь мир бы ей отдал сейчас, да её уже нету.

А порядки сегодня такие, что лучше не надо,

всё ясней понимаем – не наше на улице время,

но живу я на Родине и никакая Канада

или, скажем, Испания, Родины мне не заменят.

Я пройдусь под платаном, он всякие видывал виды,

Чехов здесь проходил, Горький волны ретивые слушал.

Я родился в Крыму, под сиятельным солнцем Тавриды,

эту кровную связь, нету силы такой, чтоб разрушить.

А когда мне тоскливо, поеду в Гурзуф, там аллея

помнит Пушкина, там есть музей Его – храму подобен.

Я поездил по свету, и понял, что больше нигде я

так дышать и любить не могу, не дано, не способен…

БЕЗ НИХ ЗДЕСЬ КРУЧЕ НАС ТЕРЗАЕТ ЛИХО

Когда в мечтах несбыточных паришь

и звездопад свистит, как будто пули,

а где-то там и Вена, и Париж,

и Тель-Авив, куда друзья рванули…

Не унывай! – себе я говорю, –

Здесь Родина, чего б тебе ни пели.

Апрелю помолись и декабрю,

а в феврале опять молись апрелю.

У многих из достойных это путь:

не изменять! не шастать! беды – вместе!

Друзья мои? – ну что ж! – не обессудь,

у них свои понятия о чести.

И сам же отвечаю: – Нет! Шалишь!

Без них здесь круче нас терзает лихо!

У них сейчас и Вена, и Париж,

А тут опять одна неразбериха.

А тут опять – то решка, то зеро,

патриотизм – смешон, поблёкнул имидж,

лишь птицы счастья синее перо

найдёшь в грязи дорог… и не поднимешь…

НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЁМ- 1

Не жалею ни о чём!

Смотрю в окно, а за окном,

(не мне ли на потребу?),

как будто серым полотном,

зашторенное небо.

Для грусти лучше не найти;

в горах туман, как пакля;

что разошлись у нас пути -

всё не пойму никак я.

Прощай, прости, не забывай,

с другими будь душевней,

а твой 12-ый трамвай

не по пути уже мне.

Я не жалею ни о чём,

хоть это, знаю, спорно.

Закат трепещет кумачом

над верхней кромкой горной.

И хочется вернуть всё вновь,

в тот самый день наш, в первый,

когда неверная любовь

казалась самой верной.

НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЁМ - 2

Пролетела жизнь. Прошла.

Зацепила краской сивой,

то чванлива и пошла,

то призывна и красива.

Не жалею ни о чём,

ни за что её не хаю,

хоть хотелось кирпичом

иногда ей врезать в харю.

А подумать, – так за что? –

сам накликивал я горе.

Солнце смотрит из-за штор

туч расхристанных над морем.

Ветра нет. А вот валы

бьют в гранит за залпом залп всё.

Я лоснился от халвы.

Я от перца задыхался.

А продажные друзья, –

что возьмёшь, все карты биты;

предавал ведь их и я,

так что с этим, в общем, – квиты.

Да чего уж? Так сказать,

что имеем, то имеем;

не колодник, блин, не тать,

ни угодий, ни имений.

Но зато, зато, зато

пописал стихи на славу,

побродил я по плато,

в море, от души, поплавал.

Да и водочки попил,

дай Бог каждому! – не в горе,

да ещё любимым был,

сам любил и был в фаворе.

Улетает напрочь грусть,

прочь летит за стаей чаек,

за других вот не берусь,

за себя лишь отвечаю.

Не жалею ни о чём,

не отдам судьбу другому.

Солнце золотым лещом

за гору скользнуло, в омут.

И сиреневый закат

ночь не думает неволить,

ухожу теперь за кадр,

чтоб глаза вам не мозолить.

Ухожу, довольный всем,

но, уместно ль, не уместно,

ухожу не насовсем –

до другого стихотекста…

ДВА СИЛУЭТА

Ноктюрн

Цветут магнолии в июньских парках,

следят платаны звёзд неспешный бег,

в могучих кронах долго будут каркать

вороны, собираясь на ночлег…

Брожу вдали от шумных ресторанов

по переулкам тихим и пустым.

То, что казалось непонятным, странным,

становится понятным и простым.

Становится легко на сердце, из ни-

чего мечты летят, как пыль к лучу,

вот кажется, легко иду по жизни,

но я-то знаю, чем за всё плачу.

Но я-то знаю, что за каждым словом

стоит судьба, коль истинный поэт,

и проступает чёрным на лиловом

зубцов Ай-Петри вечный силуэт.

Вокруг клубятся сумерки и тени,

и тайны манят проходных дворов,

душа давно в плену густых растений,

что дарят птицам и сверчкам свой кров…

Утихнут волны, ночь стихи нашепчет,

рассеет свет луна свой колдовской,

и не разъять, себя в ночи нашедших,

два силуэта – женский и мужской…

ЗВЁЗДНЫЕ БАБОЧКИ

Звёздная ночь вслед за солнечным днём,

с лёгким вином неизысканный ужин,

не расстаёмся – мы сутки вдвоём,

только вдвоём, и никто нам не нужен.

Свет из-за шторы, и нет сигарет,

выйти за ними в киоск – невозможно! –

в смятой постели твой спит полубред,

стонов и вскриков правдивость и ложность.

Кто нам судья? Только ты! Только я!

Только наш мир, коим сутки владеем!

С гор на веранду прохлады струя

вновь затекла, и запахло шалфеем.

Бабочек звёздных осталась пыльца

возле сосков, на плечах, у подушек.

Если в любви растворились сердца,

значит, любви не перечили души.

Значит, добры, к нам двоим, небеса!

И, как бы сердце в тревоге не ныло,

светлая в жизни моей полоса

тёмную полосу прочь оттеснила…

ЛЮБОВНЫЙ ВИРУС

Опять влюбился, что ли, не пойму:

тебя не видеть не могу ни дня я.

Любовный вирус носится в Крыму

по-пушкински – все возрасты пленяя.

А за окном среди ветвей акаций

воркуют горлицы – «прекрасен их союз».

Мне с чувствами нетрудно разобраться,

да только разбираться я боюсь.

Боюсь спугнуть. Боюсь поторопиться.

Как птицелов, я расставляю сеть.

Любовь всегда диковинная птица –

остаться может, может улететь.

Любовный вирус носится в Крыму,

по-пушкински все возрасты пленяя,

тебя не видеть не могу ни дня я,

и счастлив, что подвержен я ему.

Иммунитета не было, и нет –

поёт душа, в озноб бросает кожу,

а если не влюбляется поэт,

то он поэт не настоящий всё же.

Иначе, как строкою объяснить

незамутнённо, с чистотой и болью,

что для души божественная нить –

поэзия, что связана с любовью.

А за окном две горлицы, воркуя,

в цветах акаций тонут, как в дыму,

любовный вирус носится в Крыму –

тебя ни дня не видеть не могу я…

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ

(из цикла «Подводная охота»)

Для брачных танцев Аю-Даг облюбовали рыбьи стаи,

кефали кружатся у дна, в клубки, свиваясь, и маня,

а вот несутся зубари, кольчугой медною блистая,

и рассыпаются стремглав, увидя на нырке меня.

Когда всплываю, в голове вихрятся разные идеи:

подкрасться как, перехитрить, ведь я заплыл сюда не зря.

Два краба влезли на скалу, застыв средь водорослей, где и

решаю, занырнув, залечь – в засаду, проще говоря.

Шныряют всюду луфари, в подводный грот горбыль заходит,

промчался глиссер на Гурзуф, так что внимательней смотри.

В благословенном сентябре со мною «вот что происходит»,

я здесь охочусь, как дельфин, с зари рассветной до зари

вечерней, и не надо мне ни рифм изысканных, ни тропов

иных каких-нибудь, и мне удача светит каждый раз,

на постиженье рыбьих тайн полжизни, словно день, ухлопав,

имею право я сейчас на этот маленький рассказ.

Конечно, это не стихи как таковые, но и прозой

нельзя назвать уже никак мою теперешнюю жизнь;

я затаился меж камней, им подражая даже позой,

я вижу крупных лобанов и сам себе шепчу: держись!

А что – держись? Пора всплывать! Дышать-то надо, как ни сетуй, –

нельзя надолго изменить повадки сущности земной.

И я всплываю, обалдев, навстречу солнечному свету,

и вперевалку лобаны проходят мирно подо мной.

А надо мною Аю-Даг, и облака, и крики чаек,

к Босфору тянет самолёт свою серебряную нить,

и ничего сильнее их, поверьте мне, не обучает

весь этот богоданный мир до восхищения любить…

ПЛЫВУ ЛЬ ВДОЛЬ БЕРЕГОВ СКАЛИСТЫХ

Плыву ль вдоль берегов скалистых,

иль пляж мористей обогну

то сарганов увижу быстрых,

то рыбок-ласточек вспугну.

А возле водорослей бурых

скорпена дёрнулась в броске,

морские лисы, словно куры,

клюют какой-то корм в песке.

Поправив маску, поднырну я,

чтоб лучше видеть этот вид:

луфарь, безудержно пируя,

гоняет косячок ставрид.

Они ко дну, бедняжки, жмутся,

а там – калкан, бросок, и вот

ставридок стрессовая жуть вся

средь мути подо мной плывёт.

Ну что ж, и я охотник вроде,

и – вот те крест! – не новичок,

не раз любителям пародий

я попадался на крючок.

Им не понять восторг мой детский

от этой яви в бликах дня,

и никуда от них не деться,

как тем рапанам от меня.

Жизнь – это жизнь.

Опять ныряю,

крадусь к кефалям из-за бун,

и в панику ввергает стаю

сверкнувший молнией гарпун.

Попал иль нет, – пусть будет тайной,

не до восторгов – «ой!» да «ах!», –

но этот день необычайный

уже останется в стихах.

Уже он в память вписан ярко

навечно, как тот краб на дне,

и лучшего судьбы подарка

представить невозможно мне…

В ГОРАХ ШЁЛ СНЕГ

С.И.

В горах шёл снег.

У моря – солнце, тихо.

Кружились чайки за буйком, лихи.

Со мной гуляла местная франтиха,

цитируя любимые стихи.

В аллеях сквера цвёл миндаль, и это

волшебным флёром на душу легло:

в начале марта вспоминать поэтов

естественно, приято и легко.

Подснежники на клумбах пахли лесом,

звенела в кронах птичья дребедень,

и жимолость у памятника Лесе

цвела, как никогда, в Тарасов День*.

И замаячил светлый образ детства,

когда душа готовится на взлёт…

Моя подруга тихо, без кокетства,

сказала, что в любви ей не везёт.

Вились снежинки, ветер дул с пригорка,

сменился штиль несильною волной,

и ветка алычи так пахла горько,

как строчка Надсона**, припомненная мной.

Не знаю почему, но не хотелось

опошлить всё и возвратиться в быт,

я в первый раз почувствовал, что тело

в согласии с душою может быть.

А воздух Ялты был насквозь пропитан

поэзией, объединял сердца,

и наш роман хоть был и не прочитан,

но был известен всё же до конца.

Хотя.… Не знаю.… Всё куда сложнее.

Предвосхищать не стоит жизни бег.

А может, просто мы гуляли с нею

в счастливой полосе?…

В горах шёл снег.

Мы шли над морем. Пахло снегом талым.

Кружились чайки за буйком, лихи.

И девочка взволнованно читала,

забыв про всё, любимые стихи…

* 9 марта – День рождения Т.Г.Шевченко.

** С.Я.Надсон – жил и умер в Ялте

ЗИМНЕЕ

Люблю я эти дни,

без помпы, без запарки,

где мы с тобой одни

гуляем в зимнем парке.

Вернёмся. За окном

снежинки пляшут, множась,

и снова, перед сном,

к окну прильну, поёжась.

За ним, что тот мираж,

мерцает даль сквозная,

я не поддамся, я ж

пейзажик этот знаю.

Сияют купола,

рекламы, зданья, шпили,

сквозь тучи, как юла,

луна скользит в эфире.

А в двух шагах за дверью,

где плавилась заря,

хрустальные деревья

в серванте января…

КИСТИ СОФОРЫ

Снова штормит. Дуют ветры с Босфора.

То, как разбойники, то – сорванцы.

Кисти созревшие клонит софора,

ягоды спелые, как леденцы

Как монпансье, янтарём они светятся, –

птичье кафе в пору лютую зим,

после морозца все зимние месяцы

радовать соек и горлинок им.

Вот и скворцы не умчались за море

в этом году. Не любить их – нельзя!

В снежные вьюги софорой заморят

голод пернатые наши друзья.

Стайки скворцов суетятся на клумбах,

в шутку гоняют их сытые псы,

из ресторана доносится румба,

шлягеры, всем надоевшей, попсы.

Птицы порхают азартно и дружно!

Щебет и гомон! Ты их не суди:

патриотизм прививать им не нужно,

патриотизм у них в сердце, поди.

Не улетели в заморские страны,

вьются в софорах, на ветках дрожат:

люди, бывает, как это ни странно,

родиной меньше своей дорожат.

Снова штормит, горы снегом объяты,

тянет морозом от сумрачных гряд,

в скверах и парках простуженной Ялты

спелые кисти софоры блестят…

ЛЁТ ЗИМНИХ БАКЛАНОВ

Бакланы бреющим полётом несутся молча над водой

вдоль побережья, огибая мысок, что в море влез, как вол,

ещё не ночь, а поздний вечер, но в небе месяц молодой

уже ныряет, как каноэ, средь тучек, словно между волн.

Вот снова налетают стаи, то мчатся цепью, то толпой.

Ходи, поэт, следи за ними, да в строчках словом не солги,

ведь, говоря словами Блока, всемирный кончился запой,

от новогодних дней остались одна изжога и долги.

А впереди ещё Крещенье. О, Боже мой, не отвернись!

Век ХХI-ый начат круто, а всё же в будущем – темно…

Бакланов новая когорта над мысиком взмывает ввысь,

и сумерки их поглощают так жадно, как поэт вино.

Уже и звёзды появились, мерцают, плавают, снуют

на фоне тучек быстротечных, что есть летящая вода.

Ходи, поэт, следи за ними, тебе во вред сейчас уют,

и загадай скорей желанье, когда сорвётся вдруг звезда.

Придя назавтра, ты увидишь бакланьих орд обратный лёт,

их лёт строке размах подарит, так что придёшь сюда не зря…

Январь на южном побережье то солнцем, то дождём зальёт,

и в цвет массандровских мускатов, бывает, плещется заря.

Люблю смотреть на птичьи стаи среди зимы из сквера я,

уже Стрелец мерцает в небе – мой личный зимний зодиак,

погодка в январе бывает порой до жути скверная,

и жаль бакланов мне, летящих в кромешной мгле

в кромешный мрак…

РАССВЕТ В ПОРТУ

Затеплился рассвет…. В Уч-Коше* мрак сереет,

а небо на востоке - всё белей,

сигнальные флажки полощет бриз на реях,

стоящих у причалов кораблей.

И это для души есть повод самый веский,

чтоб я покинул тесную кровать;

такая тишина, что слышны вёсел всплески,

а лодку в море тёмном не видать.

До солнца далеко, – ещё в пути светило,

проходит, может, Ганг, а может, Нил,

но краешек небес заря уж прихватила,

как промокашка розовых чернил.

Птиц гомон вдруг возник в платана мощной кроне

и в тополе густом, и в ясене – и стих;

не надо ничего душе от мира, кроме

вот этой щебетни в кварталах городских.

И стали рыбаки видны, их силуэты

напряжены над тайной тёмных вод,

так рано лишь они, ну и ещё поэты,

встают, предвосхищая дня приход…

Тумана полоса мыс заслоняла дальний,

насвистывая, шёл молоденький матрос,

здесь кипарис не зря зовут пирамидальным,

как минарет, он к облакам пророс.

И заспешили вдруг – к базару, что ль, – хозяйки,

в порт сейнер заходил, измученный, без сил,

и, огибая пирс, неслись ставридок стайки,

и чайки застывали в небеси…

* Уч-Кош – ущелье Трёх гор (тюркск.), находится к северо-востоку от Ялты,

вблизи Массандры.

ЗОЛОТЫЕ ЛИВНИ

Посмотри, как змей столикий, тянется поток людской,

длинноногие чувихи, как фламинго, над толпой.

И причаливала ял ты, помнишь, здесь, у тех камней, –

плыл магизм полночной Ялты, растворялся он во мне.

В небе месяца триера, раздвигая звёзд огни,

как скользила до Гомера, так скользит и в наши дни.

Вот она легла на сваи, парус напряжён, – ого! –

на боку её читаем имя славное «АРГО».

Вдруг – бабах! – сиянье сверху! Бухта, словно кратер вся!

Рвутся в небе фейерверки, ливнем золотым вися.

В нём купаются куплеты шлягеров известных, – ах! –

на эстраде нашей летом больше звёзд, чем в небесах!

В «Белом льве» вовсю цыгане не жалеют пороха,

море в бухте, как в стакане – ни волны, ни шороха.

И поверить я смогу ли в грусть твою, пойми и взвесь, –

ведь земная ось в июле – это факт! – проходит здесь!

Пуп земли – в курортной Ялте, что ни ночь – то карнавал!

на другие кто сменял те звёзды – крупно проиграл!

Сфер движенье. Всплеск сполохов. Гор незыблемая стать.

Собирается по крохам счастье, чтоб обвальным стать…

УЧАН-СУ

В горах растаял снег и водопад взорвался,

зима ещё вовсю гуляет по земле,

но кроны сосен здесь в каком-то диком вальсе

плывут, кружась, над пропастью во мгле.

Взъярённый Учан-Су летит со скал, как с неба,

то радуга взойдёт, то мчатся звёзд огни,

ревущий столб воды вместил и явь и небыль,

и ясно людям тут, как немощны они.

Как тигр в ловушке гор, с уступа на уступ он

бросается, и рёв стоит, и дикий вой,

и описать его, по меньшей мере, глупо,

настолько быстро он меняет облик свой.

А летом стихнет он. Он в зной едва журчит.

Он летом – что капель! – без помпы, без парада,

но, зная это всё, душа сейчас молчит,

оглохшая от рёва водопада…

БАЛАКЛАВА

Жмутся к скалам ставники,

над холмом закат малинов,

режут воду плавники

лакированных дельфинов.

Айя мыс, что тот Парнас;

и везёт, и очень кстати,

с Золотого пляжа нас

к Балаклавской бухте катер.

В мегафон экскурсовод врёт о чём-то – сам же верит:

он влюблён в просторы вод, омывающие берег,

в генуэзские руины, в рыжий склон кремнистых глин…

Вместо рыбин всплыли мины вслед за тралом их глубин.

Всяко было…. «Чёрный принц» здесь стоял на рейде гордо;

море входит, словно шприц, в балаклавский створ фиорда.

Словно псих, ревёт норд-ост, оживляя злые кадры:

жуток был конец и прост франко-английской эскадры.

Оседал потом, как дым,

морок брызг и пены бурой,

краб с дукатом золотым

на скалу взбирался хмуро.

Он грозил клешнёй кому-то,

недоступен, словно лорд,

утро цвета перламутра

опускалось на фиорд…

С рыбаками пил Куприн, отходя от дел столичных,

в этой бухте даже сплин не похож на сплин обычный.

И когда от Севастополя тянут фёны, как дурман,

курит трубку Попандопуло – балаклавский капитан.

Вспоминает субмарин тени, словно мифы Трои…

Городки такие Грин, видя в грёзах странных, строил…

Паустовский, глядя вдаль, ялик вёл, была болтанка,

в ставники зашла кефаль, на червя брала султанка,

и в районе Ласпи где-то всплыл морской петух со дна…

Он писал потом про это, и в строке жила волна,

то есть, жил в ней Понт Эвксинский,

Аш два О, Кара-Дениз,

и триремы профиль римский,

и туман, тяжёл и сиз,

греков мифы, греков стать

посейчас у местных даже,

браконьер в ночи, как тать,

тащит камбал на продажу;

виноградная лоза,

тропы козьи по предгорьям,

перед мысом пляж, а за –

тень смоковницы над морем

и таинственная тишь,

в коей вдруг душой оттаешь,

где ничто не объяснишь,

если сам не испытаешь.

Таковы законы жанра, что и плавен, и упруг,

в нём и холодно, и жарко за секунду станет вдруг.

Всё же, Чембало, прости, коль твой нерв не схвачен главный,

долетел, как свист пращи, до меня твой образ славный.

Долетел, обворожил,

подхватил, как будто лава,

чтоб в разлуке я тужил

и вздыхал:

– О, Балаклава!..

Я ГУЛЯЮ ПО БУЛЬВАРУ

из цикла «Пушкинский бульвар»

И долго буду тем любезен я народу…

А.С.Пушкин

Подметает тополь тучи, кроной машет влево, вправо,

вот и солнышко блеснуло, всё обычно вроде, но

если радуемся жизни, мы на то имеем право,

если жизнью недовольны, тоже это не грешно.

Лучшие из нас сложили на алтарь свободы – жизни,

Мы с тобой сейчас свободны, да тревожат душу сны.

Вот следы блестят на клумбе, их оставили тут слизни,

наши вот следы не блещут, нам на это – хоть бы хны.

Родились в стране великой мы, а, глядь, её уж нету,

вся её былая правда нынче – записная ложь.

Я политикам не верил, больше доверял поэтам,

оказалось, что неверье понадёжней веры всё ж.

Сад и дом мой – в запустеньи, потолок в подтёках, крыша

прохудилась, денег нету, да и сам я весь мудак,

президент-генсек-предатель пресловутый Горби-Миша

говорит, что он не думал, что получится вот так.

На скамейках на тенистых старики сидят часами

то ли пенсий ожидают, то ли просто дышат впрок,

то, что вертят нами суки, виноваты, видно, сами,

до обидного мы тупы, не усвоим всё урок.

И когда на «мерседесах» или «вольво» там, «тойотах»

пролетают нувориши, мы им шепчем в спину: «тать!»,

понимаем: нас одели вновь на куклу, как по нотам,

отобрав, как сбереженья, даже право возражать…

Подметает тополь тучи – небо ведь должно быть чистым.

Академики в смятеньи, что сказать не знают, но

лучше всех сказать о жизни удаётся пародистам,

ибо мы живём в пародии на жизнь давным-давно.

Если бы не Пугачёва, Жириновский там, Киркоров,

не какая-нибудь Кучма, что бухтит в Днепре, как сом,

до того бы тошно было, но они бодрят наш норов,

дай нам только посмеяться – всё забудем, всё снесём.

Вот торгуют всем и всюду, на бульварах, в переходах,

в туалетах, в подворотнях… словно Русь уже не Русь.

Я когда к столу подсяду, думаю: случится ода,

а попозже прочитаю – и за голову возьмусь.

Кто диктует строки эти? Кто рукой моею водит?

Кто он, этот ироничный, что меня всё достаёт?

А кончается дыханье, тотчас пожую я «Орбит»,

он без сахара, и снова задышу, как идиот…

Подметает тополь тучи. Призадумались каштаны.

У платанов ветви в небе, что рога раскинул лось.

Если я родился в Ялте, то по-русски постоянно

говорить и думать буду, как здесь искони велось.

Караимы, греки, немцы, украинцы и армяне:

здесь их родина, кто спорит? – вспомнить всех – не сдюжит слог.

Как я видел сам, в Стамбуле мусульмане и христьяне

уживаются спокойно, процветают – дай нам Бог!

Этот Крым, добытый Русью, словно приз почётный, будет

ей о славе, о геройстве петь и в сушь и под дождём.

Только время жар остудит, только время всё рассудит,

и расставит всё на место только время. Подождём!

Как сказал Эльдар Рязанов, у природы всё прекрасно,

снег ли, дождик, иль молонья, или грянет где-то гром,

было пасмурно сегодня, значит, завтра будет ясно,

все пожить мечтаем сладко! – а, глядишь, как раз умрём.

Александр Сергеич Пушкин отмечал и это, кстати,

лет тому, пожалуй, двести. Не снижает время лёт.

А поэзия, как море, то откатит, то накатит,

то нам истину откроет, то туманом обовьёт.

К Украине «незалежной», то бишь попросту свободной,

отношусь я с уваженьем. Государственность. Народ.

Но осадок всё же едкий в цепкой памяти народной

той хрущёвскою отрыжкой отдаёт и отдаёт.

«Кукурузник» лихо правил. Был нахрапист. Гробил веру.

Говорил: при коммунизме все мы скоро будем жить!

Развенчав «Отца народов», этим самым он, к примеру,

доказал, что верить власти – идиотом надо быть.

Подарил он Крым, как шубу со плеча царька хмельного,

в честь славян объединенья. За единый огород!

Что ни вождь, то цепче хватка – наподобье осьминога

давят щупальца указов замороченный народ.

На свободе пляшут цены, да в плену долгов – зарплата.

Гасят свет, мечты, надежды. Грабят души – ной, не ной.

Словно нищенка, речушка под мостом витиевато

причитает, стонет, плачет и стихает за спиной.

Депутата от бандита отличить не всякий сможет,

мыслят оба-то по фене, по понятиям – держись!

Все пекутся о народе, да налоги, словно вожжи,

так натянуты, что многим слаще петля, а не жизнь.

Кто устроил эту пляску? Раздевают без стриптиза

пасынков социализма – и с лицом и без лица!

Если, Боже, шутишь с нами, то, пойми, твоя реприза

несмешна и неуместна в этой драме без конца…

Революции майданов бунтом завсегда чреваты!

Недоверие к их крикам всё в душе я не уйму.

Многим в нэньке Украине фюрер близок бесноватый,

а ещё им Горби-Миша тоже близок по уму.

Нувориши и кидалы лезут к власти – хоть по трупам,

закусили в этой скачке, точно кони, удила.

Дай Европу им скорее! Смотрят на Россию тупо,

забывая, что Россия Украину создала.

На краю войны гражданской балансирует эпоха,

век ослеп, почти безумен, как схвативший пулю вепрь.

Лучше в мире жить и вере, даже пусть живётся плохо,

чем кровавыми ручьями напоить великий Днепр.

Вот свободно на помойках люди роются с рассвета,

прозябают без работы люди – все во цвете лет.

Говорю вождям открыто, да услышат ли поэта:

нет надежды – нет свободы,

счастья нету – правды нет!..

Я гуляю по бульвару, носит он поэта имя,

что любезен будет вечно всем народам. Я не лгу.

Я стихи слагаю тоже, Но рифмёшками своими

восславлять свободу-шлюху, извините, не могу…

ЗАНОЗИСТЫЙ ВЕТЕР

Занозистый ветер сгибает к земле краснотал,

рвёт листья и ветви ломает, и всё ему мало;

я сам ведь недавно смеялся, почти хохотал,

а время печалиться неумолимо настало.

Ну что ж! Привыкай! Неожидан всегда поворот

от счастья к беде. Я запретов ничьих не нарушу:

все ждали в субботу хорошей погоды, и вот

занозистый ветер рвёт листья и комкает душу.

Небесная мгла опустилась, померкла река,

трава порыжела и сникла у грязных обочин;

как драму решить мне меж тем, что напишет рука,

и тем, что я чувствую, тем, чем душой озабочен?

Однако об этом как раз и не надо писать,

на то и поэт, чтобы справиться с этой задачей;

занозистый ветер, дурацкому веку под стать,

ломает и рушит и, видно, не может иначе.

Наш век не сумел обойтись без трагедий и драм,

нелепо живём от рожденья до матушки смерти;

не верьте данайцам, не верьте их хитрым дарам,

а лучше всего никому в этой жизни не верьте.

Занозистый ветер сгибает к земле краснотал,

рвёт душу на части, куражится так, словно вечен,

я сам ведь недавно смеялся, почти хохотал,

теперь же грущу, одиночеством мира отмечен.

Ау вам, друзья, предававшие подло меня!

Ау вам, подруги, друзей превзошедшие смело!

Занозистый ветер бесчинствует, злясь и кляня,

себя самого, этот день, да и свет этот белый.

Бреду я вдоль пляжа пустынной холодной реки,

представьте себе этот ветер и эту фигуру,

и если покинут стихи мои черновики,

не надо читать их, а то просквозит ещё сдуру…

БЕЛЫЙ САЛЮТ

Кисти акации белой полны

пчёл и шмелей, и, скажите на милость,

словно бы пена весёлой волны

двор захлестнула и в окна вломилась.

И поражённым жильцам не до сна,

звёзды, и те, удалились степенно;

крыши сараев накрыла волна,

с ходу лизнув и балконы, и стены.

Юной заре уступает восток,

и удивляюсь я, встав спозаранку:

в белой акации птичий восторг

глушит практичных ворон перебранку.

И заспешил отдыхающий люд

к пляжу, и чайки над морем повисли,

а в небесах, словно белый салют,

белой акации плещутся кисти.

ПОСЕРЁДОЧКЕ ЖИЗНИ

Мне по-всякому было в Отчизне,

где суровей была, где добрей,

и стоит посерёдочке жизни

что-то главное в жизни моей.

Понимаю, никем от ошибок

застрахован не может быть путь,

и слежу я движения рыбок

серебристых и юрких, как ртуть.

Я искал утешений у моря,

их всегда приносило оно,

и стоит посерёдочке горя

вера в лучшее, как ни смешно.

Не сберёг ни друзей, ни любимых,

был испытан тюрьмой, и сумой,

время мчится, но вовсе не мимо,

а в судьбе остаётся со мной.

Что ж, давай, возвеличь, исковеркай,

но в стране голубых нереид

над простором Форосская церковь

Воскресенья Христова парит.

Восхитительна жизнь и нелепа,

средь потерь что-то всё же обрёл,

и стоит посерёдочке неба

над Байдарской долиной орёл…

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ ВЕЧЕН!

А.

Да не терзай рояль ты

хоть несколько минут:

в кварталах старой Ялты

скворцы концерт дают.

Открой окно. Послушай

в мелодиях весны

трепещущие души

солистов записных.

Цветут каштаны в парках,

бесчинствует сирень;

не зря вороны каркать

стесняются весь день.

Стрижи в лазури зря ли,

резвясь и хлопоча,

несутся по спирали

скрипичного ключа?

А ласточки, как ноты,

слетелись к нам с высот.

Да не печалься, что ты,

рояль тебя поймёт.

Путь к совершенству вечен!

И по календарю

ещё, заметь, не вечер,

не вечер, говорю…

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.