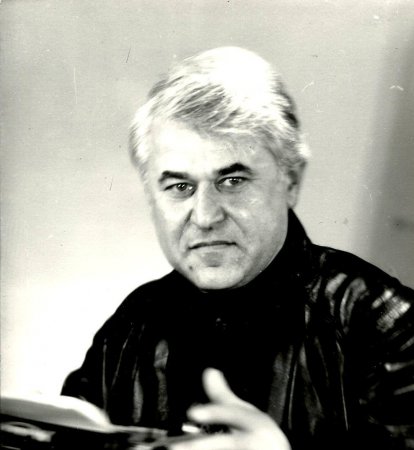

Вячеслав Егиазаров

Волна, как плеть, хлестнёт по молу,

утробный стон заглушит всплеск,

в глазах безумных богомола

таится мысли хищный блеск.

Он вскинул лапы, как в молитве.

Творит намаз. Он – Богомол!

А волны в тяжком рваном ритме,

нет-нет, да и ударят в мол.

Зачем на веточке мимозы,

бесстрастный, будто впавший в сон,

часами, не меняя позы,

под крымским солнцем замер он?

Что в безднах глаз его таится?

Что знает он?

Он ждёт кого?

Ни нам ответа не добиться,

ни он не скажет ничего.

И почему той мысли отблеск,

готовность вечная к броску,

инопланетный этот облик

тревогу сеют и тоску?

Не знаю!.. Может, сам крамолу

ношу в душе?

С неё и спрос!

Зачем цепляюсь к богомолу,

что лапу, аки крест, вознёс?

Ведь насекомое! Не дьявол,

которого, все знают, нет.

наверно, непонятен я вам,

смотрящим «Animal planet».

Не знаю!.. Вдаль бегут барашки,

на гальке мокрый рваный ласт,

хлестнёт, как плеть, волна с оттяжкой

и стон утробный мол издаст.

Душа замрёт, сожмётся будто,

свет словно бы темнее стал,

свинцовой зыбью тронет бухту

низовки налетевший шквал.

И ни на что уж не похожи

моя угрюмость, нервный смех.

Как объяснить мороз по коже

от ледяных офсеток тех?

Я прочь несу мои вопросы

и долго чувствую спиной,

как богомол в листве мимозы

следит внимательно за мной…

ВОЙДИ В МОЙ ХРАМ

Ставри-Кая*, как храм в лесу,

туманен крест на фоне сосен,

я всю её перенесу

в строфу, – её, и эту осень.

Затем, что стих с молитвой схож,

он сам диктует путь поэту,

и если ты не толстокож,

то ты почувствуешь всё это.

Войди в мой стих,

войди в мой храм,

забудь тщету, коварство славы,

пусть взгляд гуляет по горам,

по этим соснам величавым.

И с высоты Ставри-Каи,

не побоись (у края стань же!),

увидишь все грехи свои, –

как мог ты их не видеть раньше?

Вот и покайся! Облегчи

не жизнь, так душу, чтоб не стыла,

уже закатные лучи

простёрло над землёй светило.

Быт, где полно обид и драм,

порой действительно несносен;

Ставри-Кая стоит, как храм,

на фоне этих гор и сосен.

А осень трогает уже

листву и травы осторожно,

и так спокойно на душе,

что и представить невозможно…

*Скала Крестовая.

Ставрос (греч.) – крест, он некогда стоял и сейчас венчает этот утёс.

ЖЕСТОКИЙ ЗАКОН

Упругий джаз качает звёзды в небе,

кафешки в скверах свой ведут улов.

Не рифмовать слова сегодня мне бы,

а просто побродить без лишних слов.

Но вот пишу. Июнь в разгаре. Лето.

Прошу, отстань, метафора, не лезь.

Я так мечтал когда-то стать поэтом,

что это превратилось вдруг в болезнь

довольно странную: рифмёшки, стопы, строки,

свои победы, праздники, грехи.

Есть у поэзии закон весьма жестокий:

всю душу забирают – всю! – стихи.

Не ими – ты, они тобой владеют,

свободный раб, ты чтишь их высший суд,

то вдруг подбросят новую идею,

то болтовнёй потешат и… сбегут.

Покоя нет, всё маешься. Запущен

недуг. Одно и красит твой удел,

что точно так страдал великий Пушкин

и Лермонтов возвышенно болел.

Ты – не они! Пора расставить точки

над всеми i в проигранной борьбе.

Все гении – по сути! – одиночки,

а это запредельный груз в судьбе.

Ах, раньше б знать и остеречься мне бы!

Ах, остеречь хотя бы новичков!..

Упругий джаз качает звёзды в небе,

как ветер крону в блёстках светлячков…

В ЭПОХУ ЛЖИ И МАТА

В эпоху лжи и мата,

увы нам, жизнь груба,

издержками чревата

поэзии судьба.

И скурвиться не сложно

в такое вот житьё,

когда идея ложна,

но пестуют её.

Её – верха лелеют,

она им – very good! –

(покуда овцы блеют,

их догола стригут!).

И вот уже бездарность

взошла на пьедестал:

в опале гонорарность,

спрос на стихи упал.

И брат идёт на брата

в угаре лжеидей,

поэзия чревата

всей ахинеей дней.

Вражда ломает строки,

корёжит ритма стать,

не может быт жестокий

поэзию питать.

Где торжествуют чресла,

где правят блат и грим,

не жди её – исчезла

поэзия, как дым.

Лжи, пошлости и мата

речь бездарей полна,

она ли виновата,

что бедствует она?

Но всё же сердце знает:

под звонкий птичий альт,

упрямо прорастает

травою сквозь асфальт…

КИПАРИСЫ НАД КРЫШЕЙ

Ничего не попишешь,

там отпустит, здесь жмёт;

каждый в собственной нише

в мире этом живёт.

И меж словом и делом,

то ленясь, то спеша,

тяготиться вдруг телом

начинает душа.

Ей, возвышенной, тесно

на земном вираже,

да и телу, коль честно,

нелегко с ней уже.

В нише собственной каждый

обитает давно,

только творческой жажды

утолить не дано.

Град сечёт, или ветер

трубно воет лосём;

всё бывает на свете

да подвластно не всё.

Кипарисы над крышей,

как ракеты в час N,

волны тише и тише

трутся к ночи у стен.

Городок засыпает,

затихают сады,

и песком засыпает

время наши следы.

Я ЛЮБЛЮ В АКВАРЕЛЬНОЕ НЕБО С БАЛКОНА СМОТРЕТЬ

Акварельное небо меняет под вечер тона,

в скверах, парках дрозды распевают весенние песни,

кучу туч дождевых, психанув, уволок сатана,

осознав, наконец, что на юге сей скарб неуместен.

И уже побежали спортсмены, ожил велотрек,

и скворцы захлебнулись руладами в буковой роще,

и уже ХХI-ый, издёрганный алчностью век,

стал как будто бы мягче, добрее как будто и проще.

Над кварталами Ялты то чайки парят, то летят,

чертыхаясь, вороны, то ласточки кружатся в небе;

кто на них остановит случайно внимательный взгляд,

тот забудет на миг суету и заботы о хлебе.

Это надо душе, как бальзам, как молитва в тиши,

как ребёнку игрушка, как в косы весёлая лента.

Если ты из прагматиков, то хохотать не спеши,

а, подумав, признай пользу этих счастливых моментов.

Я люблю в акварельное небо с балкона смотреть,

в Ялте сливы цветут, и уже появляется завязь,

и как будто исчезли такие понятья, как смерть,

вероломство друзей, и коварная злобная зависть.

И как будто исчезли все беды, и их не вернуть

ни зиме, ни судьбе, ни химерам другим одичалым,

и в заливе парчовом, мерцающем тяжко, как ртуть,

появились дельфины, султанок сгоняя к причалам.

Над цепочкою гор перламутровый меркнет закат,

пик Ай-Петри, как замок, рельефен на матовом фоне,

и морского прибоя ритмичный, за сквером, раскат

мне дыханием вечности кажется здесь, на балконе.

ВСЁ ЖЁСТЧЕ ВРЕМЕНИ ЛИМИТ

Через тропинку, семеня,

дождь прошмыгнул. Запахло сеном.

Спешит ежиная семья

и значит – лету скоро смена.

Ну что ж?

Для грусти есть причина –

всё жёстче времени лимит.

Средь мокрых веток паутина

хрустальной люстрою висит.

Когда в беде угрюмы лица

и на тебе вины печать,

ты знай: нам многое простится,

но сам себя не смей прощать.

Не смей! Поблажками не тешься!

Мы склонны к этому, увы.

На Демерджи темнеет плешь вся

от высохшей в жару травы.

Парит орёл. Отвесны скалы.

Тропа крута, чтоб пыл твой сбить.

В судьбе у каждого не мало

того, что хочется забыть.

Побудь в горах. Один. Немного.

Здесь ближе к Богу и вольней,

и здесь видней твоя дорога,

а это много – раз видней!

Ну, всё!

Пора!

Не всё допето.

Не всё сказал, о чём хотел.

Лишь жаль, что отгуляло лето

и клён, как в песне, пожелтел…

КРУЖАТ ЛИСТЬЯ, КАК В СТРОКЕ СЛОВА

Тополь оплывает, словно свечка,

грусть моя осенним дням под стать.

Я хотел бы жить на свете вечно,

только старым не хотел бы стать.

А шиповник лампочки развесил,

ярко светит, чтоб не сбился вдруг.

Вот смеюсь я – мир со мною весел.

Вот я плачу – никого вокруг.

Осень затяжная, как сказанье,

кружат листья, как в строке слова,

вывесил паук своё вязанье,

предлагает мошкам кружева.

Это всё придумано не нами:

будем петь, смеяться и страдать.

Юность не удержишь, как сетями

ветер и волну не удержать.

Что ж.… И пусть!

И всё же, ей – спасибо! –

и моё прощальное –

прости!..

Без потерь и горестных ошибок

невозможно к зрелости прийти…

СНОВА СНИТСЯ

Снова осень. В дымке сизой тают,

тихо уплывают корабли;

небеса усталые листают

стаи журавлиные вдали.

Почему-то грустно и тревожно,

и мечтается совсем легко,

словно счастье было так возможно,

а случайно упустил его.

Снова снится, что вернулась юность,

побродила рядом, да и в путь.

Я б хотел, чтоб многое вернулось,

только ничего уж не вернуть.

Не вернуть, но и забыть не можно,

всё сгорело, и растаял дым,

то, что мне казалось невозможным,

оказалось под конец простым.

А вершины в синеве, как в призме,

брезжат, лилипутам по плечу.

Кажется, легко иду по жизни,

только знаю, чем за всё плачу…

Это, поубавив резких линий,

мир с душой с утра накоротке;

блики солнца в зябкой паутине

отдыхают, словно в гамаке.

И в куплеты, что пока не спеты,

падают слова, как семена:

это улетающее лето

расплатилось с осенью сполна…

Я ТЕБЕ ПОКАЖУ ПОБЕРЕЖЬЕ ДО САМОЙ АЛУШТЫ

Одичалое солнце над Крымом бредёт по июлю;

снять квартиру у моря и дорого нынче, и сложно;

пляж гудит городской, словно кем-то встревоженный улей,

и цветут олеандры у стен «Ореанды» безбожно.

Золотым чебуреком луны половинка повиснет

над ночною яйлою, чаруя всё сказочным светом,

звёзды, как светлячки, замерцают средь хвои и листьев

в нашем парке, где мы так любили бродить прошлым летом.

Я люблю тебя так, как представить не мыслил в разлуке,

в Херсонес мы поедем, где жили античные греки,

перестала судьба отчебучивать разные трюки,

чай, не фокусник, право, и снова мы вместе навеки.

Я тебе покажу Балаклавскую славную бухту

с генуэзскою башней на фоне роскошных рассветов,

там живёт тётя Люба, она капитан, не «кондухтор»,

а ещё она пишет стихи, привечает поэтов.

Мы по Ялте пройдём, нас платан заприметит могучий,

мы знакомы давно, мы б его никогда не минули,

и пускай над Уч-Кошем слегка громыхает, и тучи

всё темней и темнее, гроза мимолётна в июле.

Я тебе покажу побережье до самой Алушты,

где от жареных мидий балдело бродячее племя,

не видала ты яблок таких и не кушала груш ты –

их к столу Императора Крым посылал в своё время.

Мы поедем по горной дороге в лесной заповедник.

К перевалам, яйле и каньонам относишься как ты?

Меж душою и Богом не нужен, поверь мне, посредник

в этом воздухе чистом, у них здесь прямые контакты.

Я тебе покажу.… Ну да ладно, всё знаешь сама ты:

фейерверки, музеи, вино, да и звёзды эстрады;

к нам судьба благосклонна, и так далеко до расплаты

(неизбежной разлуки!), что думать о ней и не надо…

ВЕЗУНЧИК

Удачлив и спесив,

нырял шикарно с буны;

и даже был красив

сей баловень Фортуны.

Он мачо, он кумир,

(о женщин визг и вопли!),

и даже был сортир

в его квартире тёплый.

Давалось всё шутя,

«жигуль» сменил на «виллис»;

он был ещё дитя,

а с ним уже носились.

И вот, поди ж ты, слёг

и умер перед маем,

и не дал горя Бог

хлебнуть, как мы хлебаем…

ТАЛАНТ МНЕ СВЫШЕ ДАН

А.Антонову – мастеру спорта

по подводной охоте.

Я море изнутри

познал, как те дельфины;

по счёту: раз, два, три –

нырял в его глубины.

Выныривал и вновь

нырял к подводным скалам:

вела меня любовь,

страсть мною помыкала.

На рыб охотясь, я

учил, до знаний падкий,

иного бытия

законы и порядки.

А добытый трофей

внушал подругам юным,

что ас я, корифей

и баловень фортуны.

Талант мне свыше дан,

(ну, что акуле – челюсть!),

когда плывёт лобан,

попасть в него, не целясь

Я выплывал на риф,

нырял я всё активней,

бывал и я «калиф

на час» среди актиний.

Носились луфари,

медуз мерцали спины,

я море изнутри

познал, как те дельфины.

ЗУБАРИ

Качается зыбкая муть

среди валунов Мухалатки;

кефаль мне легко обмануть,

я знаю её все повадки.

Губила её – и не раз! –

беспечность. Не хитры приёмы.

Азарт и, простите, экстаз

охотничий многим знакомы.

Ныряю, ныряю, ныря-

ю, подводные дыбятся глыбы:

сложнее добыть зубаря –

зело осторожная рыба.

А здесь они, право, – с луну,

жируют в колониях мидий;

сглотнул я, опешив, слюну,

когда первый раз их увидел.

Огромные! Рыбы – мечта!

И, скептики, не обессудьте,

ко мне наплывает чета

вот этаких монстров из мути.

Проходят – ну рядом, клянусь, <!-- -->

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.