ДЕТИ ВОЙНЫ

(цикл ст-ий)

Мы пришли в этот мир накануне жестокой войны,

чёрной свастики тень стала тенью невиданных бедствий,

и уже от рожденья мы были с тобой не вольны,

а верней, лишены льгот и ласк, что положены детству.

Всё в стихах описать невозможно, не тот это жанр,

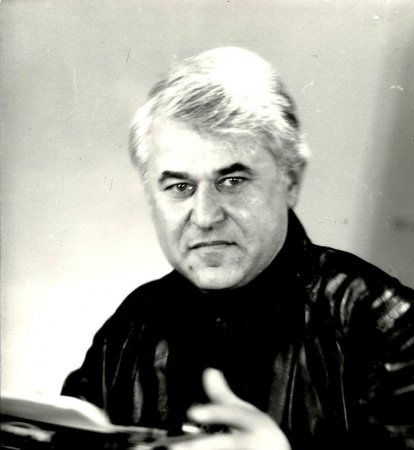

но семейные фото, – какие в них строгие лица!

В 45-ом казалось – потушен военный пожар,

да разруха и голод – от них ни уйти, ни укрыться.

И уже нас зовут с некой жалостью «Дети войны»,

и уже в нашу сторону тёплым как будто подуло.

Нам с тобой повезло, мы хоть вспомнить о прошлом вольны,

а скольких уже нет, их безжалостно время слизнуло.

И работать пришлось на износ, чтоб не сгинуть стране,

и бороться с недугом, и верить: я сильный, я буду!

Никогда не забуду, как шёл я по колкой стерне,

по холодной стерне, чтоб найти горстку зёрен, как чудо.

И вослед Ветеранам войны тают Дети войны,

и об этот сказать всё стесняются громко поэты:

мы гордились всегда нашей Родиной, были верны

ей всегда, и она, наконец-то, заметила это…

КОЖА ДА РЁБРА

Мне никуда уже, видно, не деться,

так и летать мне во снах дорогих;

дети, войною лишённые детства,

будут всегда уязвимей других.

Будут отзывчивы, искренни, добры,

будут деревья высаживать в сквер,

(мамины вздохи: «кожа да рёбра»,

хлебные карточки, тубдиспансер).

Город снесёт блиндажи и руины,

город воспрянет от моря до гор,

в этих работах я детские спины

вижу во снах дорогих до сих пор.

Я в них летаю, как в детстве летал я,

мне не забыть, как, разруху кляня,

мама одёжку простую латала

и рыбьим жиром поила меня.

Всё позади. Но печать лихолетий

нам не стереть в зыбких снах дорогих:

детства войною лишённые дети

будут всегда уязвимей других.

ВРЕМЯ НИЩИХ, КАЛЕК И СИРОТ

С неба падали хлопья холодные

на поля и хибары пустые,

мы голодные были, немодные,

непутёвые, строгие, злые.

И небритые фрицы пленённые,

от которых отрёкся их Бог,

копошились в карьере, как сонные,

в щебень камни дробя для дорог.

Почему-то лишь это из детства

и запомнил – сподобил Господь,

навсегда всенародные бедствия

в кровь вошли мою, душу и плоть.

И уже ни за что мне не вытравить

время нищих, калек и сирот.

Нувориши, по-честному, вы-то ведь

нас давно уж списали в расход?

Долго ж, Родина, долго скрывала ты

и таила всё чувство вины;

то ль очнулась, то ль тоже устала ты,

причисляя нас к «жертвам войны»…

ДЕТДОМ

Раздетый. То слякоть, то холод,

Подвал. Мы ютимся в углу.

И голод. Космический голод.

Наесться с тех пор не могу.

Что помню?.. Я палец слюнявил,

к муке прикасался – и в рот.

А друг мой, Ананиев Павел,

подался из детства на фронт.

Вернули. И снова бежал он.

Ругался вовсю военком.

Что помню?.. А помню я мало.

Отчётливо помню детдом.

Стоял трёхэтажный. Безмолвный.

И строгий, как ночью поля.

Мой друг сиротою был полным,

и, значит, неполным был я.

Я не был детдомовцем. Не был.

И верил сильнее всего,

что если обрушится небо,

то мама поднимет его.

И рушилось.… И поднимала…

И вдруг задохнусь на бегу:

– Ах, мама! Прости меня, мама!

Когда ж я тебе помогу?..

НА ЗАПЯСТЬЕ - ЯКОРЁК

Ноги в руки – и таков!

Феней щеголял отменно.

Не жалела тумаков

жизнь шпане послевоенной.

На запястье – якорёк.

Шик презренья в мине шалой.

За ограбленный ларёк

кореша «пошли по шпалам».

Безотцовщина. Разор.

Голодуха – зверь глумливый.

Справедливый приговор,

только жизнь – несправедлива.

Всё прошло, «как с яблонь дым».

Сгинул тот, воскреснул этот.

А меня родимый Крым

уподобил стать поэтом.

Я его воспел, как мог,

но грущу порою, ибо

«сколько пройдено дорог,

сколько сделано ошибок».

А всему виной – война.

Вовсе не считаясь с нами,

прокатилась, как волна,

пострашней любой цунами.

Ноги в руки – и таков!

Мамы нет - ночная смена.

Не жалела тумаков

жизнь шпане послевоенной...

МЕЛА ПОЗЁМКА ЛИХО

Контуженый дебил,

подстриженный «под нолик»;

и кто его не бил

в послевоенной школе.

Жестокость детских душ

ему, как мне, знакома,

и терпкость диких груш,

и алычи оскома.

Рот вяжет мушмула,

Тарзан кричит с экрана.

Наветы и хула,

и нелюбовь, как рана.

Послевоенный быт.

Несытость…

- Что он плачет?..

Он больше всех был бит,

не могший дать нам сдачи.

Он умер в феврале.

Мела позёмка лихо.

Потом ушло калек

и нищих племя тихо.

Воспрянула страна

до темпов довоенных,

и отпустили на

на все четыре – пленных.

Меня кидала жизнь,

как всех, полвека кряду,

и я кричал: - «Держись!» -

себе и тем, кто рядом.

За что, лишая сил,

полуночной порою,

контуженый дебил

стал сниться мне порою?..

О, ТРОФЕЙНЫЕ ФИЛЬМЫ…

Если все мы из детства, то детство моё – из войны:

порт, разбитый торпедой, остался в нём, видно, навечно;

в трюмах баржи затопленной были ловить мы вольны

вот такущих креветок сачками из марли аптечной.

На суровую нитку таскали с причалов бычков,

море щедро делилось своими живыми дарами,

а ещё мы спасали от местной шпаны морячков,

уводя их от взбучки, салаг, проходными дворами.

В гальке медных патронов и гильз от снарядов полно,

каждый шторм их на пляжи выбрасывал гневно и рьяно,

мы сдавали в утиль их и брали билеты в кино

и играли потом в Робин Гуда, индейцев, Тарзана.

О, трофейные фильмы, их магию мне не забыть,

может, это и было то самое нам дорогое:

безотцовщина, голод, ну что их сейчас ворошить,

мы не знали, подростки, что жизнь может быть и другою.

Поднималась страна из такого (дай силы!) дерьма,

так в работу впрягалась, что некогда и оглядеться,

а у нас во дворе созревали айва и хурма,

значит, были деньки, подсластившие горькое детство.

Это позже поймём, что его нас лишила война,

что, живыми оставив, о скольких и скольких скосила;

и выносит на пляж мандаринные корки волна,

как патроны и медные гильзы тогда выносила…

РЖАВОЕ ЭХО

Таял снег в предгорьях Ялты,

цвёл кизил, искрился смех,

юмором своим пленял ты

в этот вечер тёплый всех.

И никто представить даже

ну не мог, - здесь нет вины,-

что ждала тебя на пляже

мина ржавая с войны.

Той взрывной волной контужен,

до сих пор всё маюсь я:

неужели был не нужен

ты в анналах бытия?

Искривлённой вбок антенны

тень ложилась на кусты,

где не добежали – те мы! –

шаг, чтоб эхом стать, как ты…

Сколько лет прошелестело,

проскрипело в тьме пустой,

но безжизненное тело

всё лежит на гальке той…

Я Л Т А

Есть у сердца особая веха,

свой надежный заветный причал,

в этом городе хаживал Чехов,

в этом городе Горький бывал.

В порт не зря за толпой каботажных

иностранные входят суда.

В этот город, приехав однажды,

будешь снова стремиться сюда.

Я брожу по приморским аллеям,

тропкам горным знакомым уже,

в этом городе как-то вольнее

и смелее живётся душе.

В синей дымке очнётся Ай-Петри,

покачнётся вдали Аю-Даг,

в этом городе с детства окрепли

верность дружбе, характер и шаг.

Разве можно представить по карте

восходящего солнца лучи?

В этом городе дворики в марте

заметает метель алычи.

А когда расцветают миндали

и глициний взорвутся мазки,

в этом городе дальние дали

так немыслимо станут близки.

В море плещутся звёзд уголёчки,

волны в небо взлетают, лихи,

в этом городе все уголочки

разобрали поэты в стихи.

Да и я ведь недаром из слов вью

эти строки под шелест и звон.

В этом городе первой любовью

возвеличен я был и спасён

от печали, от пьянства, от боли,

от никчёмных компаний, от слёз –

в этом городе йода и соли,

в этом городе солнца и звёзд…

СТИХИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ

И вот я снова за столом!

О чём поведаю?

Что гложет?

Исповедальность не поможет,

как помогала мне в былом.

Поэзия, – твердят, – полёт!

Враньё!

Больнее всех терзала.

Ведь всё равно душе всё мало,

чего-то всё недостаёт.

Уже другие манят сферы,

иные цели и миры:

былой влюблённости химеры

хоть и нелепы, но мудры.

Но вдруг поймёшь, что мудрость эта

дешевле, чем души тепло.

Ах, как я страстно жаждал лета!..

Ну было! Было и прошло!..

Вот мальчик.

Как он за год вырос!

Талантик мал. Но увлечён.

Сказать ему, что сам я вынес?

Зачем? А вдруг везучий он?

Да и поверит мне едва ли…

Мы тоже к мэтрам стих несли.

Но никому не доверяли

и сами через всё прошли.

И мы о юности не тужим.

Что толку в этом?

Сам большой!

Я видеть стал глазами хуже,

зато я зорче стал душой!..

… Трюкач стихи начнёт вопросом

и, как пристало игроку,

метафорой тугой и броской

закамуфлирует строку.

Но пустота!

Куда ей деться!

И тут душою не криви:

стихи проходят через сердце

и растворяются в крови!

Года и мы – всё стало строже.

Пора за всё держать ответ.

А за окном встаёт рассвет

и жизнь

безжалостно

итожит.

За что, ликуя и кляня,

мне эта горькая отвага,

как совесть, чистая бумага

и вера,

что поймут меня?..

СТАМБУЛ

Александру Лесину

1

Босфор встречает нас туманом,

мечетями по берегам,

фелюк рыбачьих караваном,

плывущими сквозь чаек гам.

Скользит Стамбул по ходу борта,

где медленнее,

где быстрей.

Босфор – вселенская аорта

двух экзотических морей.

Не жаль морок

с добычей визы,

когда, едва очнувшись лишь,

отринув шторм Кара-Дениза,

встречает Мраморного тишь.

Вблизи самой Айя-Софии,

где минареты и сады,

в пыли веков лежат седые

Константинополя следы.

2

У древних стен целы бойницы,

в музейной этой тишине

перед веками преклониться

душа повелевает мне.

У знаменитых бань турецких

оставлен мой поспешный след,

где я шептал, чтоб отвертеться,

мол, времени и денег нет…

Базаров рыбных гвалт и гомон

уже навек теперь со мной:

я пестротою очарован,

калейдоскопной мишурой,

толпой негоциантов вечных –

купцов со всех земных широт.

Сполох многоязычной речи

слепит, дурманит, мчит, ведёт

И не перевести дыханья!

Вдруг стих людской водоворот:

воздев к лицу и небу длани,

к намазу муэдзин зовёт.

Минут пятнадцать передышки –

и вновь торговый мчится шквал.

И я всё это не из книжки,

а лично видел и узнал.

Я на трамвае дребезжащем,

когда уже не стало сил,

меж прошлым днём и настоящим

по узким улочкам кружил.

И по трущобам припортовым

бродил, пил терпкий чай, шалел,

гортанным упивался словом

и ни о чём не сожалел.

3

И вдруг застыл: в неонном блеске

опешив, – ах, куда попал! –

названья консульств европейских,

теснённых золотом,

читал.

И вспоминал с щемящей грустью

тех, в кутерьме кровавых дней,

отторгнутых немудрой Русью

в беде, сынов и дочерей.

О, эмиграция!..

Седые

плывут над Понтом облака,

и с ними слово – н о с т а л ь г и я,

не слово – а сама тоска.

Те облака, как дым Гражданской,

тревожны и страшны, как весть

о той тяжёлой эмигрантской

тоске, ещё живущей здесь…

4

В зеркальность Золотого Рога

с мостов слетают пыль и прах.

Любые ипостаси Бога

встречаются на сих холмах.

Он Будда здесь и Иегова,

он сам Аллах, и он Христос,

и минаретом веры новой

над всем здесь небоскрёб пророс.

А дальше что?

Бог весть!

Загадка.

Лишь мельтешат из маеты:

такси, блюстители порядка,

метро, троллейбусы, мосты.

И электрические зори,

когда базар – и тот! – молчит,

стоят над всею акваторией

и к звёздам тянутся в ночи.

Турецкий месяц – то ль на небе,

то ль на мечети? – о, избавь! –

я бы поверил, может, в небыль,

когда б не знал, что это явь.

Что этот ятаган кровавый,

сей профиль нашенской луны,

о скорби ведает, о славе

лежащей в полночи страны.

Ей Бог судья.

Не нам спесиво

соль сыпать на стигматы ран:

османских войн несправедливых,

резню постыдную армян…

5

Мерцает высь.

Но я засну ли?

Извечен для певца завет:

И вот пою я о Стамбуле,

как о Москве певал Хикмет.

Плывут назад мосты, мечети,

огни домов, дворцы, суда.

Я знаю – этот город вечен,

как небо, звёзды, как вода.

Но не узнать, –

у нас ли, здесь ли, –

желанья и мечты сердец.

Увы, поэту неизвестен

стихотворения конец.

Одни надежды, только вера –

души взволнованной эфир.

Уже заря на фоне сером

зажглась, преображая мир.

Я здесь впервые. И не скоро

вернусь опять.

Случайный гость!

И я бросаю вглубь Босфора

серебряных монеток горсть…

ДОМ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В ЯЛТЕ

Осень, как Моцарт, – легка и воздушна.

Это какой-то возвышенный год!

Листья платанов по улочкам душным

бродят за нами бесцельно, вразброд.

Вздрогнул орган в элегантном костёле,

словно услышал дыханье души.

Это не райская музыка, что ли, –

звёзды

и листья,

и волны в тиши?..

Если судьбою своей опечален,

если себе самому ты не рад –

Пушкинской улицей выйди к причалу

и поверни потихоньку назад.

Кто объяснит мне, откуда те звуки?

С неба ли?

С моря?

Стой и лови –

эти щемящие песни разлуки,

эти манящие песни любви.

Это гармония мысли и духа –

улица Пушкина!

Где и звучать?..

Тихо коснулась тревожного слуха

фугою Баха осень опять.

Всё получается в жизни как надо.

Беды исчезнут. Рассеется мгла…

С гор опустилась ночная прохлада

и у ограды ажурной легла.

Это немыслимо даже представить,

как бы планете пришлось горячо.

Кто человек?

А имеющий память,

совесть и музыку! Кто же ещё!..

Я в философских вопросах не очень

смыслю. К тому же такая пора:

скрипки сверчков в эти южные ночи

в дворике каждом слышны до утра.

Снова вальсирует осень над Ялтой,

снова плывёт.… И себе говорю:

Чтобы всегда и везде понимал ты

души людей и берёг, как свою…

Осень, оставьте!.. К чему этот шорох?..

Лист, как звезду, прямо в небе ловлю.

Что бы мне сделать, чтоб знал этот город,

как я его беспредельно люблю!..

Звёздная пыль на фронтоны костёла

и витражи опустилась уже.

Божьи чертоги, небось, не контора –

там понимают, что надо душе…

Осень, как Моцарт, – легка, гениальна.

Это гипноз!

Изливайся, лечи,

свет ты мой горний,

свет мой астральный,

сладкая мука

приморской ночи…

СОТРИ, НЕ НУЖЕН ГРИМ!

Поэт, святой, пророк,

разруха, бездорожье,

такой уж выпал рок,

такая воля Божья.

Любой из нас раним

и путь любого значим:

имеем – не храним,

когда теряем – плачем.

Не бойся, не проси,

не предавай, не мучай.

Бывали на Руси

ребята и покруче.

Народ – не аноним,

во все века был зрячим:

имеем – не храним,

когда теряем – плачем.

Как крест святой, не гнусь,

молюсь на звёздный купол.

Крым потеряла Русь,

Русь тоже Крым профукал.

Распался III-ий Рим –

такая незадача:

имеем – не храним,

когда теряем – плачем.

Не знаешь сам – спроси,

от спроса не убудет:

как было на Руси

уже, увы, не будет.

Сотри, не нужен грим,

ложь отмети тем паче:

имеем – не храним,

теряем – горько плачем.

Всё чаще вижу грусть

в глазах людей – не кукол:

Крым потеряла Русь,

Русь тоже Крым профукал.

И никакой Гольфстрим

не потечёт иначе:

имеем – не храним,

теряем – горько плачем.

УЛИЦА НАГОРНАЯ

Там, под инжиром,

на краю Нагорной

навес в тени

и шторы из сетей.

Ах, сколько было споров самых вздорных

и самых удивительных идей!

Там вялилась ставридка.

Пахло морем.

Цвела айва.

И ветер горный чах.

И местный дурачок, слюнявый Боря,

носил ушанку летом, всю в значках.

Колодой карт разбросаны домишки.

Кто тасовал?..

На счастье?..

На беду?..

И девочка моя с хорошей книжкой

под шелковицей греческой в саду.

Мыс Ай-Тодор кренился левым галсом,

когда тянулись к зреющей хурме.

Нам стартовой площадкою казался

пустырь на Поликуровском холме.

А в феврале, когда так сиротливо

душе бывает

и в ущельях – мгла,

вдруг расцветала белым цветом слива

и горько так, и сладко так

цвела.

Стремилась ввысь ракета колокольни

на фоне пролетавших облаков.

Ещё не знали мы путей окольных

и не терпели трусов и лжецов.

А на рассвете к окнам

робкой веткой

сирень тянулась в мокром серебре…

Исчез наивный мальчик незаметно,

как листья жёлтые под снегом

в декабре.

Смывал прибой пустые створки мидий,

гремел гранит, когда в него он бил.

Я научился мстить и ненавидеть,

а раньше

только верил и любил.

Я спорт любил.

Был в неудачах стоек.

И верил, что на всё мне хватит сил.

Я заблудился в дебрях новостроек,

но улицы Нагорной

не забыл.

Там нет удобств.

Там дворики – с мизинец.

Но почему? – попробуй разберись! –

бегу от фешенебельных гостиниц,

чтоб по Нагорной улице пройтись.

Бегу, бегу…

Какую справедливость

я там оставил в череде забот?..

Ах, юность, юность,

ты цвела, как слива,

на улице Нагорной у ворот…

ВОЗРАСТ

Если забросить удочки и половить у дна,

клюнут кефали шустрые, – сколько уже клевали!

Жизнь моя непутёвая только сейчас видна,

возраст – гора высокая, холодно на перевале.

В молодости не думал, как одолеть подъём,

тем она восхитительна – лучшая из скалолазок!

Если шагами памяти вновь этот путь пройдём,

то и поймём рождение мифов, легенд и сказок.

Сколько там наворочено, сколько зигзагов там.

Зябко в ущелье сумрачном, не обзавёлся мехами.

Вы уж меня простите, если собьюсь, мадам,

разве про всё поведаешь прозою и стихами?

Стену вижу отвесную – скальный сплошной массив, –

это не я ль там, в старенькой, видевшей виды, штормовке,

словно паук распластанный, цепок и некрасив,

вверх продвигаюсь медленно, боже мой, – без страховки?..

А на вершине ветрено, боязно глянуть вниз,

спуск – он всегда опаснее, ступишь – мороз по коже:

столько мной наговорено глупых, смешных реприз,

что напоследок, кажется, и пошутить негоже…

МЕФИСТОФЕЛЬ

Панорама штормящего моря

за окном надоела зело.

Мефистофель сидит на заборе,

как на троне, и каркает зло.

Дождь холодный то стихнет, то снова

моросит, сам себе на уме;

не находится тёплого слова

для стихов о грядущей зиме.

Что-то сумерки сделались гуще,

что-то потом покрылось стекло.

Мефистофель, забор стерегущий,

спрятал клюв под большое крыло.

Время бег свой замедлило, будто

расплывается весь окоём,

но огнями сигнальными бухта

оживляет пейзаж за окном.

Понимаю – с моралью моею

я банален, но знаю давно,

что иначе я жить не умею,

не могу, не хочу, не дано.

ДО СРОКА

Я неискренность вижу твою,

чую лесть за словами привета,

я обид на тебя не таю,

я плачу тебе той же монетой.

Мы о дружбе с тобой говорим,

обещаем до гроба быть вместе,

Развалился блистательный Рим

от неискренности и лести.

Я, поддав, так хорош в кураже,

ты, под стать мне, порой – просто чудо,

но у каждого где-то в душе

затаился, до срока, Иуда…

МОНОЛОГ ПОДВОДНОГО ОХОТНИКА

Чем ближе к человеку – тем опасней

зверью и рыбам. И, отбросив спесь,

очередною не кормлю вас басней,

а говорю, как было, и, как есть.

Кефаль имеет тягу к мелководью,

не понимая в сущности того,

что вашему, простите, благородью

её здесь проще подстрелить всего.

На глубине кефали безопасней,

как, скажем, горбылю и ласкирю;

я обещал вас не морочить басней,

поэтому всю правду говорю.

Вот я нырнул, лежу в прибрежной зоне,

метр – глубина, во все глаза гляжу.

Плывёт лобан средь водорослей: о, не

плыви сюда, здесь я с ружьём лежу!

А он плывёт, плывёт, он в море – дома,

он ищет корм среди подводных скал,

ему ведь хитрость вовсе не знакома,

и подлость – он о ней и не слыхал.

И вот финал! Он – цель моя, и я с ней

желаю встречи. К чёрту всякий грим!

Чем ближе к человеку – тем опасней

зверью и рыбам…

и не только им.

ГОРБЫЛЬ

Нырну за мысом – там бессилен шторм,

чиста вода, и рыбьи стаи тают,

где валуны обкатанностью форм

космический пейзаж напоминают.

Медузы, словно плавный снегопад,

скользят над нами, кружатся и… – Вот он! –

я цепкий отвести не в силах взгляд

от горбыля, парящего над гротом…

Всплыву, чтоб отдышаться, вновь нырну,

и, выглянув из-за подводной глыбы,

вновь вижу, как во сне я, наяву

чеканный силуэт огромной рыбы.

Вдруг дрогнул он и двинулся ко мне,

он хочет, видно, видеть человека,

и я готов лежать среди камней

хоть до скончанья сказочного века.

Вот подошёл, стоит, – почти в упор

он смотрит мне в глаза, точнее – в маску…

…Как объяснить, что с некоторых пор

мне очень жаль, что я разрушил сказку.

Я не нарушил правила игры:

добыча – он, охотник – я, и всё же

зачем порой язвительней иглы

мне душу сожаление тревожит?

Зачем?.. Вот так поэзия: я к ней

приблизился, измором взял и рвеньем,

но оглянулся вдруг, и всё ясней,

что вновь победа стала пораженьем…

ТАКОЙ ТЕБЯ ЗАПОМНЮ НАВСЕГДА!

О.И.

Так небо очаровано тобой,

что хмуриться и плакать разучилось.

Катает гальку пенистый прибой,

вчерашний гнев, легко сменив на милость.

Когда ты появилась, понял я,

что пробил час, и в непорочных росах

все ландыши свои Ставри-Кая

не станет больше прятать на откосах.

Пойдём, я этот май дарю тебе,

я высшим силам снова сопричастен:

наверное, наскучило судьбе

быть безразличной и скупой на счастье.

Она устала от никчёмных дней

и здесь, едва спустившись с перевала,

вдруг стало ей понятней и видней

всё то, о чём так сердце тосковало.

А речка, шубутная Учан-Су,

из водопадных струй вся и осколков,

накуролесясь в девственном лесу,

вбегает в Ялту, не устав нисколько.

Она и нам подсказывает путь

туда, где чайки в сизой дымке тают,

где серебрятся волны, словно ртуть,

и гальку день-деньской перебирают.

Такой тебя запомню навсегда:

счастливой, с изумлением во взоре,

а рядом дышит вечная вода,

которую зовём с любовью морем…

МНЕ ХВАТАЕТ И ЗВЁЗДНОГО СВЕТА

Свеча горела на столе…

Б.П.

Вновь метёт по холодной земле

и окно – всё в узорах, – не тает.

Я задую свечу на столе,

мне и звёздного света хватает.

Пастернаковский символ оплыл

и, как будто беду мою чуют,

усмирили вороны свой пыл,

в голых кронах платанов ночуют.

Все пределы земли замело

от восточной до западной кромки.

Пролетел за окном НЛО –

фары в жёстких объятьях позёмки.

И неделю ты мне не звонишь,

да и я не звоню – что за мода?

Гордость, что ли, мешает нам? Ишь,

как достала нас всех непогода.

Тополя всё метут небеса,

чистят зоны астрального спектра;

наших ангелов я голоса

слышу между порывами ветра.

В ночь маяк посылает лучи,

в порт вплывают огни теплохода.

Что за мода? Прошу, не молчи!

Позвони мне скорей! Что за мода?!

Вот пишу тебе вирши во мгле

по негласному праву поэта,

не зажгу я свечу на столе,

мне хватает и звёздного света.

ПОКА Я ЛЮБЛЮ!

Под Богом живём! Или роком!

Расслабься! Доверься рулю!

Твоя нелюбовь мне уроком

не станет, пока я люблю!

А ветер гоняет барашки

по морю, качает суда;

глаза твои, что у монашки,

чисты и спокойны всегда.

Но я-то их видел иными,

распахнутыми в пол-лица,

и яростными, и пустыми,

и страстными до конца.

Я знаю науку простую,

я жить без любви не готов;

зачем на кавказскую тую

навесил народ лоскутов?

Под стать виражам серпантина

путь жизни в неверной судьбе:

я знаю наитьем кретина –

мне лучше сейчас, чем тебе.

Пульсирует явь за дорогой,

изогнута даль, как весло;

ты стала надменной и строгой,

когда увлеченье прошло.

Бордюры обсажены дроком

испанским – пучок по рублю!

Твоя нелюбовь мне уроком

не будет, пока я люблю!

ЖИВАЯ ВОДА

Лодки напротив Ливадии кучно стоят,

всё же ставридку нащупали где-то к обеду.

Вдруг из воды вылетает, как будто снаряд,

крупный лобан и дельфин появляется следом.

Море живёт! Это вправду – живая вода!

Жить возле моря – большая удача и милость.

Если мне грустно, всегда прихожу я сюда

и забываю я здесь, отчего мне грустилось.

В бухте зеркальной плывут по воде облака.

Сяду на кнехт, предварительно сдув с него пыль, я.

Нехотя чайка слетает с большого буйка,

чтобы баклан обсушил на нём перья и крылья…

К пирсу спешат катера, сейнер кружит вдали,

мягко медуза пульсирует, солнцем согрета.

Если исчезнут моря с полоумной земли –

это и будет конец окончательный света.

С морем сравнится одна лишь, пожалуй, любовь,

так же всю душу забрать мимоходом умеет.

Видно, не зря в наших венах горячая кровь

тот же состав, что и воды морские, имеет.

Вспыхнул закат… Пик Ай-Петри, как будто в огне.

Чайкам парящим подбросить бы надобно хлеба!

Всё же судьба до сих пор благосклонна ко мне,

значит, и к ней благосклонно бессмертное небо.

Комментарии 1

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.