Как завещал Саади

Подойдя вплотную к очередной рубежной и, следовательно, как принято считать, судьбоносной черте своей жизни, я снова вспоминаю строки из произведений кумира своей юности (а значит, и всей остальной жизни, потому что именно в юности и формируются наши вкусы, предпочтения, жизненные установки, закладывается характер) Ивана Бунина, но теперь все больше из элегически-философских: «Тень птицы», «Воды многие», «Мистраль» и т.д. В частности, вот эти: «Явившись в сей мир, употребил Саади тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество». Все именно так, хочешь или не хочешь, складывалось и в моей жизни, хоть и не такой, конечно, значимой и насыщенной, как у великого Саади. Сначала, с самых малых лет, как только начал ощущать себя человеком — сплошь ученье и постижение наук: дома, в школе, в институте. А после, лет до тридцати, за мое образование принялась сама жизнь, все подсовывая и подкидывая мне в избытке таких ребусов и задачек, что позавидовал бы любой преподаватель точных наук. И за каждый неверный шаг, за каждое ошибочное действие, а тем более решение, она нещадно и непрерывно, как в каком-нибудь пажеском корпусе в патриархальной России, била и била весьма больно по голове, чтоб скорее набирался ума-разума, без которого в самостоятельной, взрослой жизни и впрямь ведь — никуда. Так я постепенно научился принимать решения и совершать настоящие — мужские поступки. И главным советчиком и подсказчиком в этом стали мои сердце и совесть. В итоге я научился слушать себя и разговаривать с Богом (по сути, молиться, ведь разговаривать с Богом на равных невозможно). И сокровенные мои молитвы, адресованные небесам, были в конце концов услышаны. Всевышний подарил мне верного друга и единственную Женщину в одном лице, и направил по верному пути, о котором я так истово грезил все свои юные годы — журналистики и писательства.

И вот с тех самых пор мы вместе с любимой, взявшись крепко, как дети в темном лесу, за руки, пустились в странствия по жизни, по белу свету и по своей судьбе, которая, как ни крути, у нас с ней с того времени одна на двоих. Легко ли было нам на нашем пути? Нет — порою было ох как нелегко. Но каждое испытание открывало перед нами новые пути-дорожки на выбор. И мы неизменно выбирали единственно возможную — свою. И благодаря этому были все эти годы так несказанно и феерично счастливы. И вся наша жизнь была озарена неземным, божественным светом, несмотря на мрак и хаос окружающего мира. И из наших чувств, снов и фантазий рождались неимоверные, восхитительные картины и стихи, из которых мы, кирпичик к кирпичику, как одержимые, создавали без конца и возводили все новые и новые, и с каждым разом — все более прекрасные воздушные замки. И в этом процессе мы черпали силы для жизни, любви и созидания. И благодаря этому не замечали зла, тьмы и мрака, все более сгущавшихся вокруг нас — ведь любовь и созидание способны отогнать и победить самые коварные и злые силы. Сама Любовь — созидательна, спасительна и искупительна. Ведь не зря же сказано: «Любовь — это Бог». А Бог, видимо, никогда не оставляет любящие сердца. Тем более те, которые так истово, так по-детски искренне и простодушно в Него верят. И устремляют к Нему все свои самые сокровенные мысли, чаяния и надежды. Словом, все то, из чего и слагаются людские молитвы. И молитвы эти наши с любимой — слава небесам! — были услышаны и тогда, когда посередине нашего пути, на рубеже веков, нам снова так понадобились защита, опора и — вспоможение Господни. Не сказать, что все это приходит и дается само собою, лишь по молитве. Для этого и самим нужно, конечно же, как следует потрудиться. Как говорится, на Бога надейся, но и сам не плошай! И мы — нет, не плошали, старались изо всех сил и до изнеможения работали и работали веслами, чтобы сквозь бури и невзгоды нашу с любимой лодочку прибило наконец к тихой гавани. Так по воле Божией в конце концов и произошло. Но у природы, как известно, хоть и нет плохой погоды, но и ровной и спокойной на протяжении значительного времени — тоже не бывает. Но что бы там ни было, а «Книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь». Словом, и Книга жизни, и сама жизнь подвели нас сейчас с любимой к очередному своему рубежу. За которым открывается уж финишная прямая, в конце которой медленно восходит ослепительное небесное светило. И путь этот итоговый, как учил мудрый Саади, следует посвятить созерцанию, размышлениям, наслаждением жизнью и творчеству (Твор-че-ству! — поэтическому, а какому же еще, если это сказал Саади!). В общем — всему тому, о чем я так истово мечтал с самой ранней поры, с юности своей стозвонной. «Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть красоту мира и оставить по себе чекан души своей!» Но что там и как будет впереди на самом деле, одному Богу известно («Друг мой, прошлогодний календарь не годится для нового года!»). Оттого и молитвы наши в последнее время все вдумчивей, строже, проникновеннее. Не то что в дни сумбурной и восторженной юности, когда и Саади я цитировал налево и направо не по Бунину, а по Есенину: «Ты сказала, что Саади целовал лишь только в грудь. Подожди ты, Бога ради, обучусь когда-нибудь».

Аппендицит и Хемингуэй

В те далекие, можно сказать, «мифические» времена, когда я молодым, совсем еще «зеленым» лейтенантом (22 года всего, Боже-Боже!) начинал свой тернистый офицерский путь в немецком Франкфурте-на-Одере, однажды погожим воскресным деньком в самом начале лета меня скрутил пополам аппендицит — и, корчащегося от нарастающей с каждой минутой боли в низу живота, меня отвезли по скорой на санитарном бобике в гарнизонный госпиталь, находившийся едва ли не в самом центре города, на берегу Одера. И в тот же вечер, почти уже ночь, отправили на операционный стол. Вызванный по тревоге на службу дежурный хирург, достаточно уж «пожилой», как мне показалось тогда, подполковник, дыхнув на меня, постепенно погружающегося в забытье, густым перегаром, проговорил с характерным огоньком старого, нюхнувшего пороху и всяческого лиха, служаки: «Не боись, лейтенант, и порежу, и зашью тебя по первому классу, в претензии не будешь!» И уже за мгновение до того, как окончательно провалиться в глубокий сон, я услышал обрывочную фразу, адресованную медсестре: «Да не переживай ты, Катюш, и не в таком еще состоянии и условиях приходилось резать пацанов фактически по живому… Давай готовь инструмент, халат, перчатки…».

Едва отойдя от наркоза, я, обессиленный и не способный еще самостоятельно даже подняться с кровати, обнаружил в изголовье на тумбочке томик Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», купленный женой в центральном франкфуртском книжном во время очередного ее вояжа по магазинам (слово «шопинг» тогда еще не вошло в оборот). С теплом и благодарностью вспомнил о жене, которая, оставив неизвестно на кого годовалую нашу дочку, самоотверженно сопровождала меня до самого госпиталя и, видимо, искренне в то время переживала за меня. Но, главное — она, зная мои «слабости», предусмотрительно позаботилась о том, чтобы рядом со мной на прикроватной тумбочке, как только я приду в себя после неизбежной операции, оказалась вожделенная книга, за которую я то и дело брался среди привычной суеты будней, но за обилием всегдашних житейских дел и забот все никак не мог углубиться в нее по-настоящему. И вот такая возможность мне наконец представилась. Видимо, самой судьбой.

В моих ослабевших, подрагивающих руках оказалась книга Хемингуэя о 25-летнем себе самом, перебравшемся из-за океана с семьей в Париж с одной-единственной целью — начать писать рассказы. Молодой человек мечтал таким образом покончить раз и навсегда с газетной поденщиной и стать настоящим писателем, творцом. При этом за плечами у него был уже бесценный опыт участия в военных действиях в Италии, а рядом — молодая жена и годовалый сынишка. Словом, увлекательности повествованию добавляло еще и то, что речь шла фактически о моем ровеснике, причем оказавшемся примерно в тех же жизненных условиях и обстоятельствах: большие амбиции, но, увы, пока без копейки за душой и каких-либо видимых перспектив в литературе. Словом, автор стоял у самого порога своей будущей великолепной литературной карьеры (судьбы) и самоотверженно и мужественно пытался каждый день, с самого раннего утра, работать над первой своей книгой, несмотря на неустроенность, безденежье, полуголодное существование и всякие другие лишения и беды. Но зато где — в Париже! — лучшем для писателей, художников и вообще всех творцов городе на земле. И я и впрямь с первых же страниц буквально утонул в этом увлекательнейшем повествовании (сам я к тому времени имел уж в собственном творческом арсенале около полутора десятков довольно сносных стихов и пару-тройку опубликованных в армейских газетах заметок). Да, для меня, молодого лейтёхи с большими амбициями и планами на будущее, и с сокровенными надеждами — на место свое под солнцем и в искусстве, эта книга в то время стала настоящим открытием и своеобразным учебником, вернее, проводником в мир творчества и литературы. Ведь в ней автор доходчиво и мастерски описал пошагово методику подхода к писательскому труду — как и сколько нужно работать каждый день над рукописью, чтоб достичь мало-мальского успеха, сначала хотя бы в собственных глазах и среди близкого окружения, друзей и родных.

А еще эта книга о том, как бывает трудно в юные годы, когда ты полон жизни, желаний, чувств и когда вокруг столько всяких соблазнов и милых сердцу людей, — заставить себя самоотверженно, каждый день, и так на протяжении долгих недель и месяцев, работать над первой своей «толстой» рукописью, которая еще неизвестно, станет ли когда-нибудь настоящей книгой или нет. Словом, это прежде всего книга о жизни, любви и, конечно, о Париже 20-х годов прошлого столетия, и о мужестве молодого человека, твердо решившего стать настоящим писателем, несмотря ни на что. И после этого «несмотря» по умолчанию, как и у меня самого, следовал длинный-предлинный список из больших и маленьких препятствий и сложностей на этом вожделенном пути, уготованном автору самой судьбой.

А уже через пару дней я, завернувшись в синий байковый госпитальный халат, кое-как выбрался из палаты с больничный скверик, чтоб подышать и понежиться под ласковым июньским солнышком, конечно же, прихватив с собою уже полюбившуюся и почти дочитанную к тому времени книгу Хемингуэя. Но углубиться в чтение, удобно устроившись на лавочке под сенью старых лип и кленов я, увы, так и не смог. Потому что надо мною распростерлось бескрайнее синее небо с беспечно плывущими по нему причудливыми жемчужно-опаловыми рваными облаками, претворяющимися то и дело в самых невообразимых зверюшек и даже подчас чудовищ. И плыли они неровными своими рядами аккурат на восток, за Одер, туда, где за полями-долами и весями, где-то далеко-далеко, за несколькими государственными границами, распростерлась широко и привольно моя необъятная родина — самая лучшая страна на свете. А еще потому, что июнь все еще был так похож на срединную весну, с прохладным бодрящим ветерком и с неумолкаемым птичьим хором прямо у меня над головой. И во всем так остро чувствовались жизнь, молодость, любовь… Да, да, любовь, ну а как же без нее-то! Гляди, уж местные солдатики, несмотря на обилие хорошеньких медсестер по госпитальным коридорам, о чем-то увлеченно переговариваются через забор с немецкими смешливыми девчонками, неведомо как оказавшимися по ту сторону сетчатого, весьма хлипкого госпитального забора. Хотя почему «неведомо как» — по другую сторону забора был обычный пятиэтажный панельный жилой дом с детскими площадками и лавочками. И это был немецкий дом! А значит, совсем другой мир, другая страна со своими устоями, обычаями, культурой, несмотря на обилие вокруг русских солдат, офицеров и служащих с их разношерстными домочадцами, детьми, собаками и кошками и еще бог весть кем и чем. И этот мир, как все «не наше», иностранное, еще не изведанное до конца, как и все полузапретное вообще, неодолимо притягивало к себе — и не только оборотистых местных солдатиков, но и, что там душой кривить — и меня самого. Хотя, будучи командиром и воспитателем взвода таких же вот «раздолбаев», не единожды уж проводил я специальные занятия и инструктажи, на которых всячески предостерегал своих солдат от серьезных контактов с местным населением, тем более с девушками — кто знает, что из этого могло выйти. Да и, в конце концов, мало разве вокруг своих медсестер, и поварих! Но куда там — и впрямь ведь получается «запретный плод сладок», да еще и как. Оттого и сам я, вытянув, как гусак, шею, теперь чутко прислушивался к незатейливому щебету немецких озорных девчонок, среди которых были и довольно симпатичные (что, в принципе, редкость) на смеси немецкого и русского языков. Потому что и в этом «птичьем» щебете чувствовалось настырное проявление жизни, ее торжественное и всепобеждающее (семейные жуткие истории про русских в 1945 г. и генную память никто ведь не отменял) начало. И это сильный стимул для того, чтоб побыстрее выздороветь, набраться сил и вновь окунуться в водоворот привычной жизни с ее всегдашними радостями, горестями, привычными тычками в бок, а иногда и под самый дых, и разочарованиями. И заветная книга, предусмотрительно обернутая в серую упаковочную бумагу, покоящаяся на моих коленях поверх плешивого больничного халата, была ведь все о том же: о торжествующей жизни и всепобеждающих молодости и любви.

А еще о том, конечно, как трудно бывает среди всех влекущих соблазнов и прелестей жизни найти силы и время для творчества — для скрупулезного корпения за письменным столом, над сумбурными своими убористыми и малопонятными стороннему глазу рукописями, с которыми еще не совсем ясно, что делать дальше… И меня все это ожидало уже в недалеком будущем, всего через каких-то три-четыре года, которые в тот золотой период, когда «вся жизнь впереди» — тоже ведь казались целой вечностью, и тянулись в силу юного возраста ох как подчас медленно и мучительно тягуче. Тем более когда ты обуян мечтами и планами и потому подстегиваешь жизнь свою как нерадивого старого мерина, а она все равно не желает хотя бы чуть-чуть прибавить шагу, чтобы хоть на толику приблизить тебя к твоей заветной цели.

Эх, каким же я тогда был юным, наивным и безбожно счастливым.

Когда вся жизнь впереди

О том, как трудно в молодости, а тем более в юности, усидеть за письменным столом, понуждая себя к писательскому труду, пусть даже если речь идет о первых, самых трудных и таких важных опытах в журналистике, есть не только у Хемингуэя, который, конечно же, не зря, не зря стал своеобразной иконой для наших шестидесятников, но и у «старых» русских писателей, которые, до того, как стать классиками и взойти на пьедесталы, чтоб потом навеки упокоиться на академических строгих портретах в университетских аудиториях и простых самых школьных классах, тоже ведь были юными, зелеными, и тоже когда-то с трепетом в сердце и дрожью во всех конечностях впервые брались за перо.

Мне отчетливо рисуется красочно описанное кем-то из них майское, а может, и июньское, звонкое, солнечное деревенское утро, наполненное до краев птичьей веселой разноголосицей, шорохом молодой листвы под окнами, вскриками девок и молодых баб в отдалении, собирающихся на полевые работы, и сильная, проникновенная, зовущая за собою и постепенно удаляющаяся их песня… И истеричные вскрики петухов из разных концов, и протяжно-унылое мычание коров, пронзительный визг свиней и недовольное рычание дворового пса под окном. И к этому прибавить еще свежий воздух, врывающийся в открытое окно, с невообразимой, чудодейственной смесью тревожащих запахов: свежей земли, зелени, навоза, дымка от костра и аромата готовящейся где-то за стеной пищи, и все это настояно на дурманном запахе полевого разнотравья. И несмотря на многообразие всяких разных примесей, воздух, рвущийся со двора в комнату, как неуемный подросток, распахивая легкие оконные створки и вздымая парусами занавески, несет в себе свежесть, бодрость, жажду новых впечатлений и открытий. Словом, жизнь, жизнь во всем и везде — полнокровная, полноводная, зовущая окунуться в нее, как в утреннюю студеную воду реки, протекающей где-то совсем недалеко, за ближними огородами и хозяйственными постройками… И здесь картинка из старой потрепанной книжки постепенно перетекает в реальность, сливается с нею. И ты, совсем еще юный, свежий, чуткий, вдруг чувствуешь, как неодолимо манит тебя за собою затихающая, но время от времени все равно обрывками доносящаяся до твоего слуха звонкая и до боли простая, как сама загородная жизнь, девичья незатейливая песня… И сорочья перепалка на тополях за изгородью — все это почище будильника бередит твое молодое нутро, понуждая сбросить с себя пыльное байковое одеяло и выбежать на двор как есть, в трусах и майке, и по утренней росистой траве босиком пробежаться, то и дело вскрикивая от острой боли в пятках, до дощатой, продуваемой всеми ветрами будки туалета. А потом — припустить огородом по узким его вытоптанным дорожкам меж грядок — к задней калитке, за которой тотчас же начинается пруд, шаткие мостки, ведущие к «глубокой воде» и… — ух! — взрыв разлетающихся брызг и блаженное погружение в обжигающую, зеленоватую, пронизанную насквозь солнечными вездесущими лучами пучину, и судорожные, бестолковые шлепки руками по воде после затяжного нырка, и резко метнувшиеся по сторонам от тебя, чумного от восторга, безумные утки со своими бесчисленными выводками… И колеблющаяся где-то на горизонте громада соснового леса, проглядывающая сквозь накаты воды, на противоположном берегу пруда…

И до письменного стола в твоей жизни на момент этого яркого детского воспоминания — еще ох как далеко! Потому что тебе всего-то тринадцать лет и, значит, так много еще осталось на твою долю от беззаботного счастливого детства, и впереди у тебя еще только седьмой класс, а значит, до десятого, выпускного — еще целая вечность, жизнь, считай, целая, а может, и несколько жизней. И тебя окружают сплошь любящие и заботливые, родные твои люди, и лето, а значит, и школьные каникулы — еще в самом начале, и целых два с лишним месяца еще у тебя в запасе привольного и беззаботного пребывания за городом, — тоже ведь, как подумаешь, целый весомый кусок жизни. И столько в нем всего будет, столько всего, что не обхватить руками, как ни старайся… И так далеко еще тебе и до «холодной тяги письменного стола» (по Цветаевой), как и до школьного стола с твоими тетрадками, учебниками и любимыми книжками в первые дни сентября — тоже. А пока можно плыть и плыть по зеленоватым водам деревенского пруда хоть до бесконечности, до горизонта, на котором маячит, колеблясь, темная стена леса, нежась в своих беспорядочных, как мошкара, вьющаяся над твоей вихрастой головой, мыслях и смутных мальчишеских мечтах, предваряющих твои тревожные и порой такие сладкие сны. Эх, лето, детство, юность, бесконечные зеленые, солнечные загородные дали — отрада и приволье для безбрежной мальчишеской души, бьющейся несмышленым воробышком где-то под солнечным сплетением. И из каких заповедных далей вдруг выплыла эта удивительная, сплошь наполненная звуками, запахами и светом картинка?

А ведь всего-то и хотел сначала вспомнить тот чудный рассказ кого-то из любимых с детства писателей (отчего-то мне кажется, что это Чехов или Куприн), где описано вот такое же точно солнечное звонкое утро зрелой весны или раннего лета и потуги юного автора за письменным столом, на котором только стопка белоснежных листов с едва начатым повествованием и чернильница с пером. И далее следует подробное описание всех отвлекающих лирического героя от работы факторов — все, в общем, примерно то же самое, что я описал выше. Да плюс к этому еще голоса знакомых барышень, доносящиеся из соседнего двора… Словом — полная катастрофа! И никак невозможно сосредоточиться на мыслях и на замысле своего будущего «великого произведения». И вот ведь какая загвоздка: никакой интернет не дает мне ответа на вопрос, о каком рассказе речь и кто его автор. Ах, если б сюда мой заветный «книжный шкаф писателя»! Я бы в один миг нашел искомое произведение, неспешно пролистывая податливые страницы зачитанных в юности книг, — на ощупь, по душевной своей памяти. Но, увы, тот заветный шкаф остался в «золотом» нашем Киеве, как и многое другое, столь дорогое сердцу осталось там — в нашей прошлой, киевской, счастливой жизни, которой уже не вернуть. Что ж, остается только мучиться в догадках — думаю, что это все-таки Куприн, уж очень я им увлекался в юные свои годы. А может, и Антоша Чехонте, кто знает. А ведь как в свое время помог мне этот рассказ морально, укрепив в силах внутренних и намерениях глубинных, когда сам я, юный и наивный, делал свои первые шаги в журналистике и писательстве — все в том же мифически далеком и столь прекрасном городе незабвенной моей юности — Киеве.

Эх, хорошо быть молодым, начинающим, свято верящим в свое призвание и в свою счастливую звезду. Когда впереди у тебя еще целая вечность — вся твоя сознательная земная жизнь.

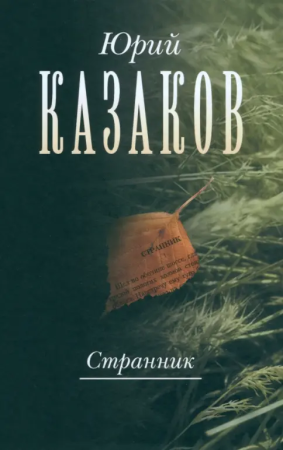

Радости скупые телеграммы

А еще есть великолепный рассказ Юрия Казакова «О мужестве писателя». Рассказ этот о том, сколько нужно писателю или журналисту пройти всяких разных дорог, сколько времени провести в странствиях и скитаниях по разным местам, в частности, речь идет о Русском Севере, сколько за эти долгие месяцы странствий претерпеть всяческих неудобств и лишений, пережить приключений, сколько людей встретить на этом своем долгом и тернистом пути, сколько выявить новых характеров и судеб (при том, что не каждый человек еще и раскроется перед тобою — в самом-то деле, кто ты такой, не священник ведь, как в старые времена), а сколько, кто бы только знал, при этом перевести черновиков и блокнотов, чтобы все-все по возможности отразить в своем будущем произведении, не упустив при этом ни малейшей детали, ни одного наблюдения и мало-мальского впечатления. А для этого ведь нужно много дней и ночей провести с тружениками в полях, со старателями в глухой тайге, с рыбаками в их долгих походах в море, с охотниками — в их непрерывных ночных бдениях в засаде и у костра. Словом, месяцы и месяцы, складывающиеся в целые годы — странствий по разным местам и краям родной страны в поисках достойных сюжетов, сильных характеров и настоящих людей, без четкого рабочего графика, круглые сутки в дорогах, подчас без сна, роздыха и временами — даже без нормальной еды…

И вот в конце концов все это остается позади, и ты оказываешься в своей уютной городской квартире за письменным столом, на котором настольная лампа под уютным зеленым (или оранжевым) абажуром и любимые книги на полках, и родные, близкие тебе люди в соседних комнатах. А за окнами — в самом рассвете великолепная московская (или, положим, тверская или питерская) весна со всеми ее манящими звуками и запахами, и пестрые потоки людей, которые веселыми звонкими ручейками и целыми реками наполняют окрестные улицы и проулки, и все они куда-то спешат, к чему-то стремятся, ведь повсюду вокруг, в родном твоем городе, и впрямь столько всего интересного, столько всяких разных притягательных и особенных мест, наконец — пропасть театров, выставок и галерей, и вообще — всевозможных интересных событий. Но ты мужественно сосредотачиваешься на своем будущем произведении, неимоверным усилием воли приковываешь себя к столу и постепенно с головой уходишь в работу над рукописью — и снова, уже в мыслях своих, исхаживаешь вдоль и поперек исхоженные уже до этого въяве тернистые и суровые свои северные (или южные) пути-дорожки и заново переживаешь все свои приключения, тяготы и открытия, встречи, яркие события и впечатления…

Так еще несколько долгих недель, а может, и целых месяцев уходит на работу над рукописью. После этого она должна несколько дней отлежаться, а ее автор за это время наконец может прийти в себя, позволить себе встретиться с друзьями, пообщаться как следует с родными своими людьми, которые ведь тоже должны обладать недюжинными терпением и мужеством, живя с таким необычным человеком, терпя все его странности и «закидоны» и при этом — любя его. Отдадим должное — не всякая женщина способна вынести такую пытку. Чтобы выдержать — надо по-настоящему любить этого странного человека — «творца». И мало того, быть ему попеременно то музой, то подругой, то нежной и терпеливой матерью, а временами и просто прислугой. А в особые периоды творческого запоя, которые подчас затягиваются на недели и месяцы, — и вовсе бессловесной тенью, не приведи боже неосторожно стукнуть посудой или дверью.

После этого рукопись по десять и больше раз перечитывается, при этом непрестанно правится, сокращается, дописывается, а местами и переписывается заново, а после снова — правится, правится, правится… Последние правки вносятся после прочтения ее кем-то из близких, доверенных людей, чаще все той же женой, а по совместительству музой… И бессменной помощницей. И — да, отчасти тенью. Наконец, рукопись эта «многострадальная» перепечатывается набело и размножается.

И вот наступает торжественный день похода в редакцию, а вернее, по редакциям! Отметим сразу, что автор приведенного очерка (рассказа) просто везунчик и баловень судьбы, потому что его дружелюбно и тепло принимают в первой же редакции, быстро знакомятся с содержанием «произведения» и — о чудо! — через пару дней сами перезванивают и сообщают, что повесть поставлена в план на ноябрь, всего через три или четыре месяца после сдачи в работу.

И тут автор пускается в пространные рассуждения о мужестве, коим должен обладать писатель, чтоб спокойно выдержать эти несколько месяцев и дождаться выхода своего «бессмертного» произведения в свет: «Ах, эти новенькие, только из типографии, пахнущие свежей типографской краской лощеные книжки свежего журнала («Юность» или «Москва», а может, и «Новый мир»).

Но если б только знал автор этого пламенного очерка «О мужестве писателя», каким неиссякаемым, гранитным, железобетонным каким мужеством, а вкупе с ним и характером, должен обладать писатель (или просто одинокий пишущий человек), который годами непрестанно создает одну за другой свои повести о жизни и о людях без всякой надежды не то что на опубликование хоть какой-то толики из написанного, но и подчас просто быть принятым, пусть и не тепло, не радушно, а просто по-деловому, между заседаниями и летучками, и по возможности — выслушанным, и чтоб получить в итоге хоть малейшую надежду на то, что рукопись его будет кем-то когда-то прочитана, пусть и не вся — пусть хотя бы «по диагонали». И счастье — если на него с этой многострадальной, зачитанной до дыр и сотни раз правленой рукописью вообще обратят внимание и — о, хвала небесам! — поставят в очередь на публикацию. И очередь эта будет длиться целый год, если не больше. Но самое печальное, что и после этого автору могут запросто отказать, сославшись на то, что, например, повесть потеряла свою актуальность. А часто и вообще ни на что не ссылаясь.

И вот тут-то, друзья мои, нашему одинокому и несчастному пишущему человеку потребуется настоящее мужество, чтоб не сорваться, не съехать с оси или по фазе, чтоб не слететь в конце концов с катушек и не пуститься во все тяжкие… И силы нужны вдобавок к этому мужеству внутреннему и стержню глубинному, чтоб продолжить как ни в чем не бывало жить, улыбаться близким, ходить на работу, заниматься ежедневными своими житейскими делами. Как ни в чем не бывало, да… И более того, спустя некоторое время, стряхнув с себя морок обид и переживаний, набравшись новых сил и впечатлений, рано или поздно, с внутренними дрожью и трепетом, снова засесть за свой старенький, видавший виды письменный стол и шаг за шагом, строчка за строчкой в очередной раз с головой уйти в свое новое творение. В кропотливую свою ежедневную работу уйти, подавив в себе боль, страх, неуверенность и назойливо рвущийся изнутри голос: «А кому это все нафиг нужно!». Да, самый лучший выход — окунуться с головой в работу, слаще которой нет на свете. И к которой много-много лет назад тебя, как теперь представляется, позвал или приставил сам Всевышний (выбрать для себя такую каторгу самому — нет, это увольте, бога ради, поскольку это уж сумасшествию подобно!). А если это так — хватит и сил, и времени, и духа, и мужества, конечно, чтоб не бросить на полдороге то, что начато по воле Божией, а не твоей, и с Его, стало быть, помощью. Да и не будем гневить небеса — кроме неудач и разочарований приходят и к нам время от времени «радости скупые телеграммы». А мужество! — оно ведь в любом деле не помешает. Тем более если это дело стоящее, настоящее — дело всей твоей жизни.

О хлебе насущном и не только

И еще несколько быстрых, трепетных и сумбурных слов о мужестве писателя и о столь редких «радостей скупых телеграммах» — от судьбы и самих небес, ниспосланных тебе и за это самое мужество, и за стойкость, и за верность и преданность, да что там — полную «отданность» своему делу (которое, как помним, не ты даже сам выбрал, а тебя наградили или, вернее, даже нагрузили им, как мешком картошки в голодный год, свыше). И, значит — бесконечному и трепетному, словно связанному негласной присягой, подобной воинской, служению ему — от начала, с младых самых ногтей, и, даст Бог, до конца твоего земного пути, который уже зримо обозначился где-то далеко, на горизонте, с занимающейся над ним алой майской зарей и с не погасшей еще бриллиантово-яркой звездой наверху, в ночном еще, темном небе — той самой, которую ты еще в юности своей армейской определил за свою — путеводную и судьбоносную.

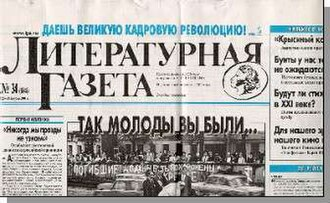

… Так вот насчет «скупых телеграмм радости». А речь, как уже понятно из всей предыдущей словесной шелухи, идет именно о публикациях твоих творений (если даже не выдающихся, но в любом случае заслуживающих внимания) в печати. Десять лет назад (О боги-боги! — это ведь, как подумаешь, какой кусок жизни), когда я перебрался из сорвавшегося с катушек Киева в Москву и стал активно стучаться в двери всех подряд редакций, за несколько месяцев появились большие публикации за моей подписью в столь солидных и авторитетных изданиях, как «Литературная газета», «Огонек», «Культура», «Наш современник» и др. Знаю, что в то время за моей персоной и моими метаниями в потугах как можно быстрее и лучше устроиться на новом месте следили внимательно не один десяток пар глаз, в том числе и тех, к кому я в тот непростой период жизни обращался за посильной помощью в этом самом устройстве. И я, наивный сибирский юноша с наметившимся уж серебром во все еще непокорной шевелюре (ну, точно — валенок сибирский), по вечной своей наивности и восторженности всерьез полагал — просто на все сто процентов был уверен! — что эти мои обширные и яркие во всех смыслах публикации в известных столичных изданиях у всех если и не на слуху, то на виду уж точно (все-таки «Литературка» и «Огонек», бывший рупор перестройки). Но где там! Кто ж это увидит, пока сам не принесешь заветную газету или журнал и не сунешь кому-то под самый нос. Но каждому из друзей ведь под нос свою публикацию не сунешь. Не хватит ни сил, ни времени, ни этих самых авторских экземпляров газеты или журнала. Да и зачем? Чтобы тебя одарили скептической улыбкой и свысока похлопали по плечу: дескать, ну, ты дал, старик! Или что-то подобное тому. А я-то по наивности своей всегдашней просто на все сто был уверен поначалу, что все-все это видят и читают… А тем временем все вокруг, и друзья твоей юности, и близкие твои, и тем более далекие тебе люди — все живут своей простой и понятной жизнью, сплошь состоящей из привычных каждодневных забот и хлопот. Главная из которых, как ни крути — о хлебе насущном.

И тут я со своими восторженными мечтами и смутными планами — пришелец из другого мира, бурными ветрами истории сорванный с насиженного, теплого места, как тщедушный осенний листок, и оказавшийся, как и в юности своей беспокойной, за тридевять земель от уютного родного гнезда, так любовно выстраиваемого на протяжении многих лет, и от самых родных своих, любимых людей… И от привычной жизни в милом сердцу Киеве — жизни, которая была навеки погребена под обломками внезапно проснувшейся Истории, стеревшей в одночасье, как ластиком с листа бумаги в косую линейку, все, чем мы жили, что так любили и берегли, о чем мечтали и к чему стремились… А потому, хочешь не хочешь, надо было начинать все с нуля, на новом, незнакомом месте. Тут уж не до муз и высоких материй — надо было думать, как и чем жить и выживать. Тем более что двое самых родных мне людей, жена и младший сын — с надеждой и верой смотрели мне вслед и ждали от меня добрых, обнадеживающих вестей.

Когда мои тогдашние благодетели, у которых я нашел в Москве свое временное пристанище, Таня и Дима, родственники сестры жены по мужу, словом, пятая вода на киселе, развернули свежий номер «Литературки» с моей объемной статьей и даже заметным портретом на развороте, они, покивав и похмыкав: «Ну, что ж, молодец, молодец!» — наконец осторожно поинтересовались: а сколько за все это причитается? Я, враз опущенный умудренными жизнью людьми с небес на землю, тихо проговорил предполагаемую суму гонорара, предусмотрительно завысив ее чуть ли не вдвое. На что мои милые, добрые благодетели только неопределенно покачали головами. И тотчас засуетились вокруг плиты и стола — близился час ужина… Но и без всяких слов стало ясно: на такие «слезы» на разживешься — хватило бы вот именно что на какой-никакой ужин, да на завтрак и электричку с метро еще хоть что-то осталось…

И пришлось мне все свои амбиции вместе с высокими мыслями-чувствами и мечтами засунуть куда подальше и заняться привычной газетной поденщиной — сначала, правда, в легендарном «Гудке», где в холле у приемной редактора шли в несколько рядов портреты литературных кумиров моей беспутной юности: Булгакова, Катаева, Ильфа с Петровым, Ушакова, Паустовского и др. (тоже, между прочим, в основном «бывших» киевлян и одесситов). И я, вдохновившись их незримым присутствием и закусив удила, ринулся, как с обрыва, в бурный поток новой жизни… Вперед, вперед — по рельсам и шпалам вслед за путейцами, связистами, машинистами в погоне за надежным заработком, за хлебом насущным, без которого нельзя и дня просто прожить. Не говоря уж — надежное гнездо свить на новом месте для всей своей семьи… До творчества ли тут и до высоких ли материй…

Но проходит какое-то время, все постепенно стает на свои места, как-то налаживаются быт и жизнь… И, глядишь, в вашем полупустом съемном гнездышке вновь постепенно накапливаются книги, потом появляется, как по волшебству, письменный стол, а на нем — твой видавший виды ноутбук. И вот ты уже снова с утра пораньше, до основной работы, корпишь и пыхтишь над чистым листом бумаги, а перо твое с каждым днем бежит по нему все быстрее и уверенней, отчего листов, исписанных убористым почерком, становится все больше. Так постепенно рождается новая повесть, у которой своя собственная, никому не ведомая судьба, не зависящая ни от воли автора, ни от жизненных обстоятельств. Будем надеяться, что счастливая, как сама наша жизнь. Несмотря ни на что.

О счастье писателя

А ведь было же время, золотое — рассветные дни юности — когда я мечтал и жить по возможности, и писать, как Хемингуэй — с утра и, что называется, до горизонта. То есть пока пишется, пока в анналах души бурлят и источают чудесные россыпи слов животворящие родники, которые, в свою очередь, подпитываются жизненными токами и накопленным опытом, то есть, по сути, самой жизнью, каждодневными ее свершениями, впечатлениями, встречами, радостями, разочарованиями и ключевыми, выпавшими на долю того, «потерянного», поколения историческими событиями, войнами в том числе, в которых писателю довелось (или — посчастливилось) участвовать.

Да — работать над текстом, над рассказом, повестью или романом, над каждым словом своим, чтоб из слов этих, кирпичик к кирпичику, складывалось новое завораживающее повествование, каждый день вставая к рабочему столу рано утром, ни свет ни заря, и прекращая работу где-то к полудню, а то и, если повезет, к обеду, пока те самые животворящие соки души бурлят внутри и претворяются в россыпи и потоки светозарных слов. И как только эти источники начинают иссякать, нужно всегда вовремя, как учил старик Хэм, остановиться, закончить работу, поставить точку в рукописи, пока ты еще наверняка знаешь и чувствуешь, что там, в твоем повествовании, должно последовать дальше. Чтобы за день душа наполнилась новыми творческими силами, напиталась новыми соками — и чтобы к утру этот животворящий источник был уже полон до краев. «И вовремя отложить в сторону карандаш и оторваться от белоснежного листа бумаги — это ведь подчас тоже требует от писателя воли и даже мужества», — рассуждал молодой еще сравнительно Хемингуэй в своей повести «Праздник, который всегда с тобой». Да — мужества, поскольку когда ты молод и полон сил — эти внутренние творческие родники кажутся порой неисчерпаемыми. Но при этом — и жизнь сама так сильно подчас манит тебя за собою из-за письменного стола. Ведь за окном рабочего кабинета молодого, начинающего писателя распростерлись до самого горизонта буро-серые, крытые чешуйчатой черепицей крыши весеннего Парижа, его старинные, разбегающиеся в разные стороны подобно весенним звонким ручьям и влекущие за собою улочки. А на них столько всяких разных соблазнов, в том числе в виде старых уютных кафе и ресторанчиков, где уж наверняка поджидают его друзья: поэты и художники, а главное — самые любимые и близкие на свете люди: жена и маленький сынишка. И столько планов бывало у нашего героя на каждый новый день, разгорающийся за окнами кабинета, когда он заканчивал утреннюю работу и стопка заполненных ровными графитовыми строчками листов отправлялась в ящик письменного стола, под замок — до следующего утра, пока их автор будет наслаждаться очередным днем своей жизни, новыми впечатлениями, встречами и знакомствами.

И если утро выдалось удачным и работа шла как надо, писатель часто, глядя в окно, пускался строить планы еще и на ближайшее будущее, и на отдаленную перспективу, в которых, как правило, были путешествия с близкими людьми в дальние, экзотические страны, в Африку, например. Но чтобы все эти задумки, мечты и планы рано или поздно осуществились, нужно было еще как следует поработать над своей рукописью, над будущей своей книгой. Ну а после — еще и как можно удачнее ее продать, а это ведь тоже целая история. Но все это еще будет, будет у молодого творца впереди. Обязательно воплотится все это в явь, ведь мысли с чувствами и рождающиеся из них слова обладают чудодейственной, волшебной силой. Но пока это известно лишь одному только автору этой замечательной повести с таким бередящим душу названием «Праздник, который всегда с тобой», да еще мне — ее читателю, по сути, ровеснику его и такому же точно мечтателю и начинающему поэту… У которого, так отчаянно верилось и грезилось когда-то — тоже ведь все-все самое главное, самое яркое в жизни еще впереди — где-то там, за сияющим рассветным горизонтом, который я наблюдал в те времена в основном из окон старых казарменных зданий — в Киеве, Франкфурте-на-Одере, Гомеле, Полтаве.

Ах, золотые сны нашей юности, где вы? В которых так вдохновенно мечталось и леталось над крышами любимых городов и над листом бумаги! И так страстно я грезил в те заповедные, рассветные дни своей жизни — рано или поздно стать писателем, ну хотя бы для начала газетным репортером, чтобы работать каждое утро над своими рассказами и повестями, как Хемингуэй. И, отдать должное, в дальнейшем мне это удавалось. Ведь было же благословенное время, когда каждый газетный очерк или репортаж писался точно так же, по тем же точно законам, что и рассказ, по тем самым методам и заповедям, которым я научился у Хемингуэя. И это было настоящим счастьем — закончить свое повествование, пусть речь идет даже о самой рядовой газетной заметке, на самом важном, аккордном месте, когда знаешь наверняка, что там последует дальше, и оставить его до следующего утра, когда ты снова вернешься к своему письменному столу, к белому заветному листу и остро заточенному карандашу. И дальше ты, вдохновленный утренней удачной работой, вновь смело и счастливо окунался в водоворот событий нового дня, зная наверняка, что самое главное в этот день ты уже сделал. И это сокровенное чувство наполняло тебя жизненными силами, радостью и счастьем!

Да, так и было когда-то. Но, увы, все, даже самое дорогое и важное в жизни, способно превращаться со временем в рутину и пыль будней. И тогда надо немедленно и кардинально в ней что-то менять, предпринимать какие-то новые, смелые и судьбоносные шаги! В конце концов, выкинуть, несмотря на пробившуюся уж седину в висках, какое-нибудь невиданное коленце. Чтобы в одно прекрасное мгновение, насладившись вволю драгоценными мгновениями жизни, снова вспомнить о своем письменном столе и о том, как счастлив был когда-то наедине с ним и со своими сокровенными мыслями, чувствами, замыслами и мечтами. И о том еще, как ты грезил когда-то, в далекой своей лейтенантской юности — работать каждый день, каждое утро, как твой тогдашний кумир Эрнест Хемингуэй или попросту старик Хэм…

Но, увы, как поется в старой-престарой песне: «Не повторяется такое никогда!»

Если звезды зажигают...

И снова я, в сотый и тысячный раз, мысленно возвращаюсь к Хемингуэю и его незабвенному «Празднику, который всегда с тобой». А значит, и в те далекие и бесконечно счастливые времена, когда еще все-все в жизни только начиналось. И что-то важное зарождалось в юношеской твоей трепетной душе, когда ты сидел в синем байковом халате, только после операции, в госпитальном сквере, рассеянно наблюдая за «тусовкой» у сетчатого забора незадачливых солдатиков, считай, твоих сверстников (на год или два от силы моложе), с немецкими веселыми девахами. И время от времени так же рассеянно заглядывал в эту самую книгу старика Хэма о празднике юности, любви и вдохновенного труда. Труда — не по принуждению или хлеба насущного ради, а вот именно по призванию. Какой же водоворот, какой калейдоскоп чувств поднимал в душе каждый эпизод, связанный с писательством и даже пресловутыми «муками творчества».

Вот молодой человек, почти твой ровесник, поднимается каждый день ни свет ни заря с постели, оставляя в ней юную, теплую, любимую женщину и годовалого сынишку Бэмби, не торопясь одевается, берет блокнот с карандашами и направляется прочь из дома к своему рабочему месту, к письменному столу, поджидающему своего хозяина на последнем, мансардном этаже старого парижского дома, из окон которого, с мансардных заоблачных высот, открывался дух захватывающий вид на центральную часть города с вереницей его живописных крыш под серо-бурой черепицей, на разбегающиеся в разные стороны старинные улицы и Эйфелеву башню, торчащую вдалеке и похожую на остро заточенный карандаш… Вот он неторопливо разжигает камин остатками вчерашних дров, старательно и раздумчиво затачивает свои рабочие карандаши и, немного согревшись у веселого каминного огонька, который так безжалостно пожирает последний, «неприкосновенный» запас дров, надолго склоняется над чистым листом бумаги. Увы, не каждое утро несет начинающему (как и бывалому, впрочем) писателю творческую удачу. Порой случается так, что рассказ никак не хочет писаться. А для этого всего-то и нужно — придумать первую — самую главную, самую верную и емкую фразу. А уж после нее карандаш легко, словно сам по себе, побежит по чистому листу бумаги. Но вот же незадача, как раз эта самая — «ключевая» для всего будущего повествования фраза почему-то, как назло, и не приходит к герою. Вместо этого в голову назойливо лезут мысли о долгах, о трудностях и тяготах жизни на скудные репортерские гонорары, о туманном и неопределенном будущем, и, конечно, о молодой жене и о потешном сынишке по прозвищу Бэмби, которому с каждым днем нужно все больше пищи, одежды и внимания… Эти мысли уводят молодого Хэма все дальше и дальше, отвлекая от самого важного — от каждодневного его кропотливого труда, самоотверженного этого корпения над стопкой чистых листов бумаги, что он сам считает главным делом своей жизни. Но работа эта не приносит ему пока, увы, ни гроша. И потому приходится браться за всякую журналистскую поденщину и «приработку» ради все того же пропитания… Да, все эти назойливые мысли «о делах насущных, житейских» отвлекают писателя от главного, от его творчества, не дают сосредоточиться на первой, спасительной фразе, с которой чудесным образом и должен начаться новый рассказ. И тогда он призывает на помощь свой заветный «творческий талисман», нащупав в кармане брюк затертую до сухожилий мягкую заячью лапку (трофей заядлого охотника). «Ты писал и раньше, напишешь и теперь, — уговаривает он себя, сжимая в ладошке свой заячий талисман, — нужно только успокоиться, сосредоточиться на рассказе и придумать первую фразу… Только бы придумать первую фразу, самую настоящую, самую верную — и тогда дальше все пойдет как по маслу, вот увидишь, старина!»

И в конце концов на чистый лист ложится эта волшебная первая фраза. А за нею уже, как по мановению волшебной палочки, следует все остальное, и юный творец с головой уходит в свое творенье, в эту чародейскую ворожбу слов — на белом листе бумаги. А впереди у него — еще целая жизнь, полная приключений, подвигов, свершений, любви и творчества. «Ах, какая притягательная стезя, какая захватывающая, бередящая воображение судьба!» — с замиранием сердца думаю я, закрыв зачитанную уж порядком книгу. И мне до чертиков, до назойливых колик под ложечкой так хочется вместе с автором выпить рюмочку кирша[1] в честь успешного завершения утренней работы. Всего одну-единственную рюмочку — у потухшего камина, перед пыльным, чуть запотевшим снизу окном, за которым открывается дух захватывающий вид на осенний Париж со всем его великолепием, над которым медленно, не торопясь поднимается громадный диск оранжево-лимонного солнца, пробивающего своими лучами и разгоняя по сторонам серо-сизые дождевые тучи и наполняя сердце радостью и ликованием только-только разгорающегося нового дня жизни, который после удачной утренней работы сулит столько радостей, событий и новых встреч. Ах, кто бы только знал, как мне тогда хотелось вместе с Хемингуэем выпить ту заветную рюмку кирша, вкус которого я только недавно узнал благодаря старине Манфреду, хозяину ближнего к нашим офицерским домам гаштета, предложившему мне его однажды попробовать после привычного в конце напряженного субботнего дня бокала темного пива, — за творческую удачу выпить и за счастье каждого нового дня твоей жизни, дарящего столько радости и открытий. Несмотря даже на то, что ты находишься не дома, рядом с женой и дочкой, а в госпитале, сраженный неожиданным недугом. Но нет, нельзя-нельзя, и еще долго будет нельзя — после перенесенной операции полагается тебе строгий режим и диета на месяцы вперед.

Но черед этой рюмочке заветной все-таки в конце концов настанет — когда ты вконец оправишься от болезни и к тебе неожиданно придет очередное стихотворение, весьма удачное, почти не требующее правок. Вот тогда ты и вспомнишь наконец о той самой хемингуэевской рюмочке на творческую удачу и отправишься по первому снежку к старине Манфреду — и обязательно встретишь там кого-то из своих друзей-товарищей, таких же лейтех, как ты сам. И вечер этот, с завораживающей картиной падающего за окном снега, будет длиться бесконечно, так тебе самому покажется. Так же бесконечно, как и сама жизнь. В которой столько всего, как представлялось тогда, еще должно произойти и свершиться, столько всего… Что даже голова шла кругом от одной только мысли о том, что предстоит тебе познать, увидеть и пережить в своей жизни. От мысли — да! Но отнюдь не от кирша с корном, да еще и с темным пивом «Бок» сверху, как водится, на посошок… Да, да, все еще будет: и крыши старого Киева, не говоря уж о Франкфурте-Берлине-Лейпциге, и крыши родного тебе Н-ска морозным январским утром…А спустя много-много лет — и вереницы новостроек Москвы, открывающиеся твоему взору ранними звонкими весенними утрами из узкого окошка-амбразурки, под которым расположился с некоторых пор твой письменный стол — счастье твое и твоя мука, в чем и заключен, по сути, теперь весь смысл твоей жизни. В которой, как раздумаешься, столько уж всякого разного было, столько всего!.. О чем мечталось когда-то, в «золотой» армейской юности, и о чем и помыслить даже не мог… И все это так хочется охватить душой и последовательно излить на бумаге… Так хочется все описать, ничего не забыв и не упустив ни малейшей детали. Ведь на высоте прожитых дней (считай, жизни) все это представляется еще более ярким, восторженным, неповторимым, счастливым, словом — бесценным. Но, пожалуй, еще целая жизнь понадобится, чтобы описать и излить на бумаге все накопленное ранее. Но кто же ее тебе отпустит — еще одну жизнь, мечтатель!

И все чаще, поглядывая в рассветных лучах раннего утра на белые окраинные микрорайоны Москвы, ты надолго задумываешься над чистым листом бумаги, как молодой Хемингуэй. Причем все больше не над первой — самой трудной и важной фразой будущего рассказа или повести (хотя и над нею подспудно, конечно, тоже), а над тем: а зачем, вообще-то, я мучаюсь и кому всё это нужно? Одно дело публицистические очерки или обзорные статьи, в которых твои размышления, так сказать, на злобу дня — их всегда можно, если подсуетиться, тиснуть в какой-нибудь журнал или газету. А вот повесть или рассказ — попробуй-ка еще и пристроить. Подчас целые годы уходят на это. А сколько моральных, а вместе с ними и физических сил — как раздумаешься, хватило бы, наверное, если их направить своевременно в нужное русло, на еще одну приличную повесть, а может, даже и целый роман. И стоят ли в итоге все эти неимоверные усилия результата?

…Когда-то, на заре своего творческого, журналистского сначала пути, даже когда ты делал самые первые шаги, кропая репортажи и зарисовки о текущей жизни и очерки о людях для киевской районной многотиражки, ты уже получал отклики на свои опусы и подчас всей плотью чувствовал своего читателя. Позже это чувство еще более укрепилось в железнодорожной газете, где люди письмами, звонками и чисто живым голосом, заглядывая по случаю в пыльную нашу редакцию, «по-птичьи» свившую себе гнездо на крыше изящного старинного здания управления Юго-Западных железных дорог (специально, к слову, для него построенного теперь уж 150 лет тому): ставьте, мол, в газету побольше материалов Евсеева и Романова! И это придавало сил, заставляло крутиться и вертеться, выворачиваясь подчас наизнанку, чтобы и впрямь выдавать на-гора побольше интересных и содержательных материалов, что называется, на злобу дня. И ты знал, для кого пишешь, и впрямь ведь плотью всей прорастал в своего драгоценного читателя, словно бы ведя с ним неспешный доверительный, а то и деловой разговор, даря ему все лучшие свойства своей души и таланта. И это окрыляло, вселяло надежду. На то, что круг твоих читателей со временем будет все шириться, постепенно выходя за пределы железнодорожной, рабочей и городской аудитории — на оперативный простор, где нет ни границ, ни расстояний. Но и это ведь тоже, что уж гневить Бога — было в твоей жизни, было…

А еще ты знал, чувствовал своего читателя по откликам на первые свои публикации стихов и рассказов в литературных интернет-изданиях, где подчас сотнями и даже тысячами сыпались лайки, добрые отзывы и пожелания. И даже оказавшись в Москве, в первый, самый трудный период, однажды открыв наобум какой-то поэтический сайт и столкнувшись с публикацией своего полного, но, видимо, более молодого тезки из Подмосковья, ты с замиранием сердца прочитал в комментариях: «А вы тот самый Сергей Евсеев, который из Киева?» И сердце скорбно сжалось в груди: твое имя уже прочно связалось в людских (читательских) сердцах с вечным Киевом, который в очередной раз за многовековую свою историю встал на дыбы, просто смахнув тебя со своего пестрого одеяния, точно соринку или назойливую мушку, как было уж со многими его сынами до того.

Но где же теперь все эти добрые отклики, где все мои читатели и почитатели сейчас, когда мне этого так не хватает!? Когда мне так потребно это на самом деле, чтобы понять, что мои «писания» все еще кому-то нужны, интересны, что кто-то ждет их появления в печати или на бескрайних просторах интернета. Но нет — только от самых близких друзей и поступают теперь эти скромные отклики, и то все реже и реже… И все труднее «тиснуть» свой очередной опус в периодику, не говоря уж об издательствах. И сам собою возникает снова и снова закономерный вопрос: «А и вправду — кому и на кой все это нужно?»

…Но вот приходит наконец первая — самая нужная, самая верная и столь долгожданная фраза. А за нею уже по ниточке, по стежочку постепенно вытягивается и все остальное. И когда ты наконец ставишь в конце повествования победную точку — кажется, что над тобою разверзлись небеса, посылая на тебя лучи несказанной радости, удовлетворения и счастья. И только ради этого вот светозарного мгновения стоило-стоило в очередной раз пускаться в этот туманный и тернистый путь вслед за своими мыслями и чувствами.

Да и в конце-то концов, как сказал когда-то поэт-бунтарь: «Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно». И значит, просто надо честно и с полной отдачей продолжать делать свое дело. А там — будь что будет. Ведь никто из нас, смертных, не может знать заранее — как там, наверху, все задумано. И как в результате сложатся пазлы твоей судьбы — в какой замысловатый и неожиданный рисунок.

Даже если тебе самому кажется, что самое главное и лучшее в ней осталось уж далеко позади. Там, за горизонтом, там, за облаками, там-там-парам-там-парам…

Момент истины

И вот в твоей жизни наступает в конце концов момент, когда так много еще, кажется, осталось в душе важного, невысказанного, так много еще в ней роится всяких разных мыслей, замыслов, идей, сюжетов — для рассказов, повестей, может, и целых романов… Словом, много-много всего накоплено за целую-то, почитай, жизнь, лучшая и главная часть которой уже, как ни крути, осталась позади. А впереди серой бетонной взлетной полосой обозначилась уж четко финишная прямая, хочешь ты того или нет, успел к этому подготовиться внутренне, душевно или не успел… И кто тебя будет спрашивать, дуралей, успел ты подготовиться к очередному экзамену или недоучил еще пару-тройку билетов! Вот же она — финишная твоя бетонка, упирающаяся на горизонте прямо в небосвод, как сорок с лишним лет назад вставала перед тобой белая казенная дверь в экзаменационную аудиторию, за которой строгая государственная комиссия, собравшаяся специально для того, чтобы оценить твои знания, уровень твоей подготовки, словом, чтоб решить: готов ты или не готов подняться на следующую ступень, переступить очередную значимую черту в своей жизни, в которой, как тогда казалось, уже столько всего пройдено, испытано, достигнуто. И ты застыл перед этой громоздкой дверью в полуторавековом старом корпусе своего военного института в трепете и нерешительности, и у тебя от волнения начинают трястись поджилки, подрагивать коленки и даже губы. А зубы непроизвольно вдруг выдают барабанную дробь, которая, как тебе кажется, разлетается звонко, как на плацу, по длинным и гулким училищным коридорам со сводчатыми потолками, многократно усиливающими акустический эффект. И хуже всего, если дробь эту услышат или пусть даже заметят твои товарищи, столпившиеся вокруг — это будет означать полный «капец». Потому что не дадут ведь тебе покоя после твои друзья-товарищи до самого выпуска — всю дорогу будут подтрунивать и посмеиваться на тобой. И ты, собравшись с силами, напрягшись весь как струна, сжимаешь в кармане галифе в кулак очередную пластмассовую расческу из военторга, с силой сгибаешь ее пальцами до характерного щелчка и, резко отбросив ее в сторону, решительно распахиваешь дверь и входишь с требуемыми по уставу словами и ритуальными «па», уже бодрый, с легкой улыбкой, внутренне сосредоточенный, весь подобравшийся, показательно уверенный в себе, что подчас ох как нелегко дается! — навстречу очередному в жизни своей юной «судьбоносному» испытанию. За которым последует полоса более или менее спокойного, безоблачного существования — до следующего подобного испытания, до очередного «переводного» экзамена. И в энный раз, несмотря на холодный пот и предательскую дрожь в коленках, проходишь это свое очередное в длинной-предлинной цепи испытание с достоинством и честью, словом, весьма успешно. Слава-слава богам! И — сломанной на удачу расческе! И пусть посмеиваются и подтрунивают над тобою твои друзья-товарищи — победителей, как известно, не судят. Да — не судят! Тем более что в те солнечные, восторженные и, главное, бесконечно счастливые те времена вся жизнь у тебя, как и у твоих не слишком-то деликатных товарищей, была еще впереди. Боже, боже, целая жизнь впереди!... Яркая, насыщенная и несомненно счастливая, в которой тебе отпущено столько времени, что если и будут совершены на пути какие-то ошибки и просчеты, ведь все-все можно будет исправить. Правда же — все, все можно исправить и загладить, и пустить своих коней в нужное, единственно верное русло.

Так, верно, до определенного времени и было: за серией серьезных ошибок, просчетов и «грехов» молодости последовали годы и годы на их исправление и искупление. На пересдачу, если уж вспомнили здесь об институтских экзаменах начальной поры жизни.

И вот пришел очередной рубеж и, как у любимого с юности поэта: «Книга жизни подошла к странице, которая…». Да что там ходить вокруг да около — дорога жизни подошла непосредственно к финишной прямой, что ты чувствуешь теперь всеми своими рецепторами, нервными окончаниями, поджилками, жилочками и даже морщинками своими, словом, всем своим трепетным, без малого шестидесятилетним существом чувствуешь. Отчего и дрожишь, и трепещешь весь внутренне, как тщедушный березовый листок на нещадном осеннем ветру (О возраст осени, он мне дороже юности и лета!). Хотя и крепишься изо всех сил, и не показываешь окружающим эту свою рвущуюся изнутри дрожь, барабанной дробью стучащую в сознании — ту самую, какая сопровождала тебя когда-то на учебные занятия на утреннем плацу — на заре жизни. И значит, снова, как когда-то перед экзаменом, нужно собраться, подтянуться, подобрать, как учили отцы-командиры, живот, развернуть плечи, натянуть на физиономию лучезарную улыбку — и вперед-вперед, «не трепеща и утешаясь параллелью» — по финишной этой прямой, которая ведь только на первый взгляд кажется бесконечной — по мелкой щебеночке, по галечке, камушкам, а то, гляди, и по старому коварному булыжнику — к цели своей конечной, к главному своему экзаменатору, над которым венценосным ободком светится радужно-золотистый нимб. И спрос с тебя на этот раз будет уже не по билетам с заранее известным перечнем вопросов, на которые есть заготовленные и тщательно зазубренные ответы, а — по делам твоим, по всему тому, что ты успел «наворотить» в своей жизни, которая тяжелым вещмешком с пудовыми гирями, не иначе, повисла у тебя на плечах, шее и ногах твоих подрагивающих, со всей силы вгоняя или, лучше сказать, вколачивая, словно кувалдой, в землю. В то время когда сам ты так истово и так яростно всю свою жизнь тянулся душой вот к этому самому свету, который обозначился сейчас так явно в конце твоей финишной прямой. Незакатному свету, мерцающему где-то вдали и зовущему тебя к себе — тому самому, что освещал твой путь и звал за собой на протяжении всей прошлой твоей жизни. И пока светит над тобою, пока мерцает вдалеке и зовет тебя за собой этот таинственный, дивный, неземной этот свет — ты будешь, как завороженный, тянуться, идти, а то и ползти к нему, сдирая в кровь локти и колени, и душу свою мятущуюся кромсая в кровь и рвя на куски… И, как прежде, в самом начале, будешь извлекать из глубин своей души драгоценные самоцветные камушки замыслов, сюжетов и многосложных развязок давно ждущих своего часа, но так и не написанных еще творений, и терпеливо каждый божий день делать свое дело, старательно выводя строка за строкой, тем самым словно бы поддерживая свет той негасимой лампадки, что на протяжении всей жизни освещает твой путь, и силой души своей и воображения делая этот свет ярче, сильнее, чище.

И что теперь-то за беда, нужно кому-нибудь это все или нет, когда вся жизнь твоя посвящена этому непрерывному бдению над чистым листом бумаги в призрачном свете той негасимой лампадки, да еще утренней блеклой звезды в придачу, которой ты так и не нашел еще названия. Видимо, в этих твоих нервных и неровных строках и заключены скрытые до поры ответы на все те ключевые вопросы, которые ждут еще тебя в конце этой финишной прямой от самого главного в твоей жизни экзаменатора. И, наверное, в этом и заключен хлеб твой насущный. Который дается Всевышним всякому на каждый день жизни. Да, всякому, вне зависимости от заслуг его и «наработок», дается этот горький и до невозможности сладкий каждодневный хлеб — для поддержания жизненных сил и духа в теле бренном.

Озарение Словом

Лет в пять или шесть, как это бывает со многими, пришло страшное осознание: «А ведь и я тоже когда-нибудь умру!» Смерть представлялась в виде черной бесконечной бездны, в которую непрерывным и нескончаемым потоком уходят все живущие на земле (бабушка моя в то время отчего-то стала часто вслух рассуждать о смерти) и откуда нет возврата. Глухая бездна, в которой вообще ничего нет: ни чувств, ни воспоминаний, ни эмоций — ни-че-го! Только темная бездонная пропасть, пустота, ничто… А люди здесь, на земле, будут по-прежнему радоваться жизни и солнцу — только уже без тебя, без твоего участия, без твоих чувств, любви твоей ко всему миру, без радостей твоих и горестей. Вот ты был — и тебя нет! — и, главное, не будет больше никогда, никогда!.. И сердце враз захватывал ужас от ощущения безысходности этой бездны и неотвратимости ее. И ты с захолонувшим, затрепетавшим воробышком, попавшимся в крепкие сети, сердцем забивался в дальний угол дома и тихо дрожал там, подобно осиновому листу на нещадном осеннем ветру, вот-вот готовый сорваться в пропасть небытия. Неслышно подходила сзади мама и, нежно обнимая за плечи, спрашивала: «Что, что случилось, мой хороший!» И ты, продолжая содрогаться всем телом от судорог, выплескивал на нее, на мамочку свою любимую, свои страхи перед неизбежной смертью, пусть и через много-много десятков лет. «Ну, когда это еще будет — целая жизнь у тебя еще впереди, мой золотой!» — отвечала она и еще крепче прижимала к себе, и липкий ужас постепенно отхлынувал, отступал и рассеивался под ярким светом хрустальной люстры, разбегался по темным углам нашей маленькой и уютной квартирки.

И вот пришла та пора, когда мама моя, пережившая полуголодное военное и послевоенное детство, все чаще и чаще стала обращаться — нет не ко мне, скорее, к небесам, но с моим же тем давним, детским, недоуменным всхлипом: «Вот я есть — и вот меня уже нет! Как же это, а?» А я, повзрослевший на целую жизнь, прижимаю ее, превратившуюся за последние пятьдесят с лишним лет в сущий «божий одуванчик», и тихо шепчу в висок: «Ма-ма, не думай об этом, потому что смерти нет! Нету ее, ты поняла?» И она с застывшими в глазах бриллиантами слезинок благодарно льнет ко мне. Я проговариваю моей любимой, самой умной и самой красивой на свете маме те заповедные немудреные слова, которые сам так жаждал услышать от нее более полувека назад, несмышленым мальчуганом, по сути, только осознавшим себя человеком со всеми вытекающими. И значит, осознав себя смертным, то есть принявшим на себя весь груз человеческих грехов, накопленных всеми бесчисленными поколениями моих предков, близких и далеких.

Маме моей недавно исполнилось 85 лет — самое время, чтоб задумываться о таких вещах — о главном, о вечности! И значит, достаточно безоблачной и счастливой была ее жизнь, коль не задумывалась об этом раньше. И — слава Богу! Всему, как говорится, свое время. Время разбрасывать камни — и время собирать камни. Живи, моя дорогая, любимая моя мамочка, долго, долго! И я буду любить тебя светло, как в далеком моем и невозвратном детстве — всегда!

А я вот, получается, задумывался о самых серьезных вещах с самых ранних своих лет. О таких вещах, в которых никто из взрослых не мог мне быть ни учителем, ни советчиком. Ответы, как некие открытия (или откровения), являлись время от времени словно сами собой, откуда-то сверху — из той самой, непостижимой умом, «горней» бесконечности.

…Так, одним ясным зимним днем, когда мне было лет восемь, что-то заставило меня присесть после обеда в незримо накатывающих из-за окна сумерках к своему столу, вытащить из ящика новенькую «общую» тетрадь в 96 листов и вывести на первой ее голубенькой странице крупными печатными буквами слово «Книга». Вскоре в этой «книге» появились мои первые детские стишки, авторство которых еще нужно было доказывать — даже маме. Кто же тогда мог знать, что в восемь с небольшим лет (полвека назад!) я по сути подписал себе приговор этим коротким, как выстрел, словом. Ведь не зря же говорят: «Что написано пером — не вырубишь и топором!» Вот и приходится с той самой поры, хочешь или не хочешь, писать эту бесконечную книгу своей судьбы — всю оставшуюся жизнь. И в этом заключена какая-то сокровенная и необъяснимая тайна: ты вынужден покориться тому озарению-откровению, которое пришло к тебе однажды на заре жизни, в раннем детстве. Зачем, почему? Кто ж ответит — значит, так начертано свыше. Но самое главное — что в этом и заключено настоящее счастье твоей жизни, стержень его, на который уж наматывается все остальное, включая любимую и детей.

И значит, нет времени хандрить, болеть и задумываться о плохом — нужно каждый день, каждый час свой и каждую драгоценную минуту делать свое дело. Честно и добросовестно. А там — будь что будет! Ведь если есть в жизни эти самые прозрения-откровения, причем с самой ранней, нежной, почти бессознательной поры, значит, с нами Бог. А с ним — ничего не страшно!

[1] Вишневый ликер (Прим. автора).

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.