Лев СИДОРОВСКИЙ

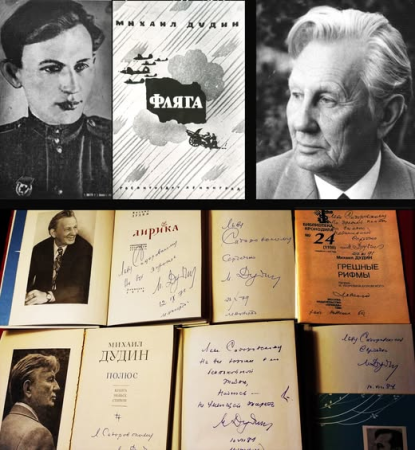

Памяти большого поэта Михаила Александровича Дудина

НЕ РАЗ приходил я к нему на Малую Посадскую, которая, впрочем, тогда носила имя Братьев Васильевых. И всякий раз видел на его столе осколочек от колокола, который провожал Пушкина в последний путь. А ещё – бюст Есенина. И тут же хранились земля и камушки с полуострова Ханко… Служивший там полковой разведчик Михаил Дудин грозной осенью 1941-го от имени всех защитников Ханко сочинил и опубликовал в газете «Красный Гангут» вызвавшее всеобщий восторг письмо финскому маршалу Маннергейму (который, отчаявшись сломить сопротивление ханковцев, предложил почётную мировую: мол, сложите оружие, а мы окажем вам всякую военную почесть и сохраним ваши храбрые головы в целости) – в том самом солёном стиле, не признающим многоточий, каким запорожцы обращались к турецкому султану…

***

ОДНАЖДЫ Михаил Александрович показал мне небольшую по формату, а также по тиражу книжку, отпечатанную в блокадном 1943-м на простой газетной бумаге, где на обложке, в обрамлении ведущего огонь орудия и устремившихся на врага ястребков, значилось короткое слово – «Фляга». (Назвав свой сборник так, хотел, чтобы стихи были для солдата в нелёгкой его дороге – словно глоток воды. Вообще-то ещё до «Фляги» у Дудина была книжка «Ливень», которую друзья из Иванова, с родины, прислали автору в 1940-м под Выборг, где поэт служил тоже разведчиком полковой батареи). Появлению «Фляги» предшествовало вот что. Как-то, в том самом сороковом, оказавшись проездом на невских берегах, Дудин оставил в редакции журнала «Звезда» тетрадь с новыми стихами. Свой адрес в тетради пометил, как положено у военных: Ленинград, и дальше – шестизначный номер. Спустя неделю – письмо от Николая Семёновича Тихонова: «Стихи хорошие, но кое-что надо подправить, так что приходите – посидим, потолкуем». Пришлось ответить: «Придти не могу, потому что несу воинскую службу на далёком Ханко, который, впрочем, мы, русские, называем по-прежнему, Гангутом...» И скоро в февральском за сорок первый год номере «Звезды» люди прочли:

«Не от первого холода в звонкой крови,

Не от чёрствых годов с сединой и морщинами,

Не от первой, от самой горячей любви, –

Мы от первого выстрела стали мужчинами...»

Некоторые стихи из той подборки вошли во «Флягу». Но главные строки книги родились, конечно, в Великую Отечественную. Например:

«Такие не боятся и не гнутся.

Так снова в бой и снова так дерись,

Чтоб слово, нас связавшее, – гангутцы –

На всех фронтах нам было, как девиз!»

Это написано второго декабря сорок первого года, когда поэт вместе со всеми защитниками Ханко, до конца выполнившими воинский долг, покидал полуостров. И той же зимой на кронштадтском берегу сложилось:

«Так бей врагов свинцовым градом

И стой, как сотни лет назад,

Железный панцирь Ленинграда,

Отчизна моряков – Кронштадт!»

А это возникло в сердце поэта, когда пришёл на Марсово поле, к памятнику Суворову:

«В ночи не спят солдатские редуты,

Расколота ракетой синева.

Ждут корабли. И паруса раздуты.

В гранитный цоколь плещется Нева.

А он стоит и крепко держит шпагу.

От грохота не отведёт лица.

Найди в себе такую же отвагу

И бейся до победного конца…»

Конечно, он уже тогда был романтиком, и именно романтический пафос его стихов, где столько смертей, где «грязь, и бред, и вши в траншеях», поразителен. Ну, в самом деле, услышать над умирающим товарищем томительное пенье соловьёв, которое заполняет не только лес, но, кажется, всё мироздание, ощутить всем существом прекрасное цветение земли, изувеченной бомбами и снарядами, вдохнуть сквозь гарь запахи ландыша, мяты, сирени – могла лишь молодая, очень чистая душа. Война её не огрубляла, не старила:

«Горячий луч последнего рассвета

Едва коснулся острого лица.

Он умирал. И, понимая это,

Смотрел на нас и молча ждал конца.

Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле,

Когда он, руки разбросав свои,

Сказал: "Ребята, напишите Поле:

У нас сегодня пели соловьи"…»

Этот потрясающий нас уже восемь десятилетий гимн жизни родился сразу, на одном дыхании. После армейской газеты стихи появились в «Комсомольской правде» – и Дудин, может быть, впервые столь остро ощутил, как много значит для народа слово поэта. Вот лишь одно письмо из многих, полученных им тогда: «Примите мою глубокую материнскую благодарность за проявленное сочувствие моему великому и неутешному горю – потере единственного любимого сына. Сердечно благодарю Вас за "Соловьёв". Читаю и плачу...»

***

ФРОНТОВАЯ мерка навсегда осталась для него главной мерой человека. До конца своих дней сохранивший солдатскую выправку, высокий, светлоглазый, с почти не тронутой сединой непокорными волосами, он частенько заглядывал в мой «сменовский», не великий по размеру кабинетик – чтобы подарить очередную, только что вышедшую книжку или просто поговорить о том, о сём… Теперь этих томиков с его добрыми дарственными надписями скопилось у меня без малого два десятка.

И вот снова раскрываю «Песню Вороньей горе», оформленную гравюрами тоже очень дорогого мне человека, Андрея Алексеевича Ушина, – и словно бы опять слышу голос поэта: «Я листаю года. Я читаю событья и сроки. Для души моей стала вершиной Воронья Гора…» Эта гора (а говоря армейским языком, – высота 172,3), откуда фашистские батареи били по Ленинграду и при штурме которой в январе сорок четвёртого полегло столько наших воинов, для Дудина вместе с кровью павших словно вобрала в себя их черты… Кстати, весь гонорар за эту книгу он перечислил на строительство памятника героям обороны Ленинграда на Средней Рогатке. Тогда же, 23 февраля 1965 года, поэт со страниц «Смены» бросил клич создать на месте кольца блокады Зелёное кольцо Славы, которое «на вечные времена своим зелёным шумом обозначит рубеж нашего мужества». И скоро поднялись в тени деревьев двадцать шесть монументов – на большом блокадном кольце, девять – на Малой земле Ораниенбаумского плацдарма, семь – на «Дороге жизни»… Перелистываю другой сборник. Вот – стихи про то, как мальчик на экране «бесподобно играет» чужую судьбу (судьбу поэта), ничего подобного не испытав сам. Здорово вжился в роль! И всё-таки роль остаётся ролью, игра – игрой, пусть и «бесподобной», и поэт отчаянно восклицает: «Не играй меня, мальчик, не надо! Я и сам доиграю себя»… А вот поэма «Песня дальней дороге», в которой поэт – «бесплацкартный пассажир» поезда, не может миновать горе человеческое («Мёртвый пламень Хиросимы опалил мои глаза… Бомбы рвутся, а осколки разлетаются во мне»). Болью и тревогой за будущее Земли людей пронизаны все впечатления, мимолётные заметы и многолетние думы:

«…Есть тоска о смертном часе

и для всех один рассвет.

Есть Земля, и нет в запасе

у Земли других планет…»

Помню, сколько интересного поведал мне он о разных странах, которые посетил как председатель Ленинградского комитета защиты мира:

«Стремительно, на всех наречьях споря,

со всей земли, на радиоволне

Все птицы человеческого горя

В полночный час слетаются ко мне…»

И вдруг – совсем иные строки:

«Здравствуй, милая, здравствуй! Ещё примириться не хочет

С одиночеством дух, не насытились солнцем глаза.

Мне в моём декабре ещё снятся июльские ночи,

Где раскатами грома гремит и играет гроза.

Твой июль над рекою стоит, опершись на перила,

Отражённый в реке, ничего от реки не тая.

И река ему вечность на веки веков подарила.

Здравствуй, милая, здравствуй! Да славится щедрость твоя…»

И ещё не забыть, с какой любовью к другим поэтам (которых было не меньше сорока, и каждый стал ему братом или сестрой) читал он свои переводы их стихов. Естественно, на самом видном месте оказались поэты-фронтовики: балкарец Кайсын Кулиев, болгарка Блага Димитрова, серб Изет Сарайлич… И башкир Мустай Карим, тоже брат по песне и солдатской судьбе, который однажды признался, что Дудин «один из тех немногих людей, у которых восхищение идёт не ввысь, а вглубь», и ещё: «…если он говорит, значит, любит. О тех, кто ему неприятен, он молчит». Да, восхищение прекрасным, чистым, высоким, что есть в жизни, в людях, в искусстве, в природе, всегда озаряло его творчество…

***

В ОКТЯБРЕ 1972-го Ярослав Смеляков (увы, это интервью оказалось в его жизни последним) похвастался мне тростью с львиной мордой, на которую опирался: «Миша Дудин вырезал и подарил!» Да, по дереву Дудин работал великолепно. А ещё мастерски рисовал шаржи – вот и мне в презент моментально изобразил Ольгу Берггольц, Сергея Орлова, самого себя. Так что был и самоироничен. Однажды сочинил:

«Михаил Александрович Шолохов

Для читателя нашего труден,

И поэтому пишет для олухов

Михаил Александрович Дудин».

Его искромётные эпиграммы всех приводили в восторг. Например – о причудах нашенской жизни:

«В России горе от ума

И гибель от чиновников.

Опять пустые закрома,

И не найдёшь виновников».

Или:

«Ответственности строгие слова

Теряют смысл и ощущенье ноши,

И думать забывает голова,

Когда усердно хлопают ладоши».

Помню, только-только Горбачёв объявил о «перестройке» и «ускорении», как зазвонил телефон – и на том конце провода я услышал характерный дудинский тенорок:

«Когда тебе все страсти чужды

И в сердце больше нет огня,

Не УСКОРЯЙ меня без нужды,

не ПЕРЕСТРАИВАЙ меня!»

В другой раз, тоже по телефону:

«Покуда всюду есть у нас ещё Лубянки,

Из нас родные власти будут гнуть баранки,

И воздух над Отчизной милой нашей

Всё будет отдавать пленительной парашей…»

***

ИЗ ХУДОЖНИКОВ он предпочитал Врубеля, из композиторов – Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина и Бориса Тищенко. Признавался: «Часто слушаю пластинки прекрасного пианиста Артуро Бенедетти, особенно в его исполнении – Равеля». На мой вопрос – есть ли песня, которую чаще других хочется спеть с друзьями или просто одному, ответил задумчиво: «Я – человек вышедший из войны, для меня война – подвиг, философия, что угодно… Когда, например, слушаю песню Блантера на слова Исаковского «Враги сожгли родную хату», то это даёт мне возможность собраться. Да, если распускаюсь, то эта песня как-то собирает меня, и душа становится немного мужественнее».

Обожал бродить по Ленинграду. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, он спокойно существовал без автомашины и дачи. Лишь без Михайловского не мог обойтись: снова приезжал к Семёну Степановичу Гейченко, поселялся в пожарном сарае, где для гостя всегда была готова комната: там поэту работалось лучше всего…

***

ОДНАЖДЫ, в 1993-м, мне поручили организовать 9 мая на Дворцовой площади концерт. Пригласил и Дудина. Он обратился к собравшимся со стихами, которые заканчивались так: «Всё дарю! И всё от вас приемлю! Только берегите эту Землю!». А в самый последний день того года Михаила Александровича не стало.

Поэт упокоился рядом с мамой на кладбище села Вязовское Фурмановского района Ивановской области…

Лев СИДОРОВСКИЙ

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.