Под платанами славно гулять,

стены в красных соцветьях текомы;

проходные дворы мне «на ять»

в «Старом городе» с детства знакомы.

Выйду в центр, загляну на причал,

ветер тучи сдвигает, как шторы,

в Ялте я никогда не встречал

невлюблённых в морские просторы.

Ливней солнечных летом не счесть,

и кого мы здесь только не встретим:

если в мире романтика есть,

значит, Ялте обязана этим.

Потому что с древнейших времён,

с догомеровских

по меньшей мере,

эта бухта, гора, этот склон

воспевались поэтами, верю.

Может, где-то немного приврал,

проявляя о строчках заботу;

здесь спешат, как при крике – «Аврал!» –

солнце, воздух, вода – на работу!

И признаться не совестно мне:

к Понту в гости без толики шутки,

прихожу, бултыхаюсь в волне,

ну, при каждой свободной минутке…

В ЭТОМ МАРЕВЕ ТРЕЗВОСТИ НЕТ

Я жил, как сад, как этот сад почти, –

Я канул в Осень, словно канул в Лету.

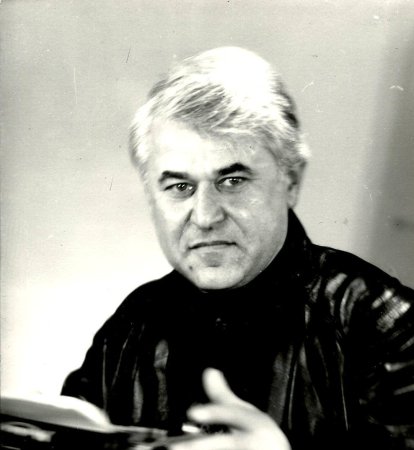

Сергей Новиков

В этом мареве трезвости нет,

чтоб не падать, быть надобно лёжа.

Жил хороший, душевный поэт,

до конца назывался Серёжей.

Кто виновен, что век для таких

мягко стлал, да вот спать было жёстко?

И Серёжа однажды затих,

был характером он мягче воска.

А строка была чёткой и светлой,

отрицала наличие тьмы,

и всегда удивлялся поэт мой,

что не видим гармонию мы.

Попрощался в стихах мимоходом,

канул в Лету без громких затей,

и сомкнулась бесстрастно природа,

как Творцом и завещано ей.

И ВСЁ-ТАКИ ОН СМОГ

Памяти С. Новикова

Был Словом одержим,

слыл гением, поэтом,

тот презирал режим,

душой отверг и этот.

Почил «народный» строй,

строй алчный был разбужен,

он, с честною строкой,

как раньше, был не нужен.

О, графоманский бред,

который, впрочем, вечен!

Лирический поэт

не каждым был замечен.

И всё-таки он смог,

средь завываний диких,

оставить пару строк

воистину великих.

НАДО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ

Ну чего тебе тужить?

Чай, не бомж? не на помойке?

Научиться надо жить

по законам перестройки.

Те законы не про нас,

мы не ждали перестроек,

потому что есть Парнас

и Пегас, не хил и боек.

Но кому, кому, кому

мы нужны? Крутни умишком!

У тебя опять займу –

не на хлеб, так на винишко.

Музам только невдомёк,

почему всю ночь при этом

завивается дымок

в знак вопроса над поэтом.

Рифмы просятся в строку,

словно в рай, иль, к слову, в Мекку,

но уже ку-ка-реку

петушок прокукарекал.

Начинается рассвет,

спать пора, хотя не спится:

если истинный поэт –

всё с ним может приключиться.

Так что нечего тужить,

пасовать – всегда постыдно!

Надо научиться жить,

а уж там всё будет видно…

ПАДАЛО НЕБО…

Падало небо, а я увернуться не смог

и поперхнулся, сглотнув неуклюже, строкою:

плавает всё ядовитый над городом смог,

город его принимает за небо такое.

Что ж, о любви мне обрыдло писать по весне,

о нелюбви, расхрабрившись, чирикнул три раза:

вещие сны мне являются часто во сне,

да наяву не сбываются, вот ведь зараза!

Город застроен высотками, скомкан пейзаж,

вот уж подспорье воистину самоубийцам;

если пешочком взойти на девятый этаж,

лифт проклиная, легко позавидуешь птицам.

Здравствуйте, я не дурак же, о чём ни спроси

тут же откликнусь, душа пониманию рада,

и посылать меня вряд ли уместно ко пси-

хотерапевту, ну честное слово, не надо…

МНЕ ПРИЯТНО

А.М.

Уже мне не забыть

об этом славном дне,

я всё вам объясню

строкой своею внятно:

осиное гнездо завистников в огне,

во гневе, говорю, – а это мне приятно.

Опять я их достал,

опять они жужжат,

и я вам на ушко

шепну о том приватно:

я знаю, в душах их сейчас пылает ад,

бессилье гложет их, – а это мне приятно.

Вредили мне, плели

интриги, вал беды

желали мне со зла,

да зло пошло обратно:

им душно, плохо им, как рыбе без воды,

и жалок вид их жал, – а это мне приятно.

ВСЁ РАВНО ОТКРОЕТСЯ

Лужи во дворе превратились в лёд,

редкие снежинки слетают с неба,

выхожу, седеющий стихоплёт,

на балкон, чтоб кинуть синичкам хлеба.

Ну и подморозило. Брр! Вчера

с гор подуло резко, и вся жизнь простыла;

видно, ещё долго будем вечера

коротать у телика под чаёк постылый.

Моря штормового слышен ровный гул,

мыс Мартьян расплывчатый тёмно-фиолетов.

Да, в стихах я ранних, видимо, загнул,

что весна приходит к нам в феврале-то.

Скрыл зубцы Ай-Петри скомканный туман,

включены подфарники «мерсов» и «рено».

Всё уравновешено, и любой обман

всё равно откроется, так заведено.

Но миндаль цветёт в сквере за углом,

алыча в бутонах, словно вся в дыму,

почему-то верится, что в борьбе со злом

победит добро.… А всё же, почему?..

Старая акация, что кривой чертёж,

в небе, скрытым тучами, белыми, как мел.

Все свои свершения, сколько ни итожь,

всё равно расстроишься, – столько не успел…

МОИ ФИФТИ-ФИФТИ

Я умненький дурак,

любовь смешал и моду.

С тобой вступая в брак,

уж был готов к разводу.

Наверно, потому

(О, попочка! О, ножки!)

ты предпочла уму

заморские одёжки.

– Пошла, сорока, вон

крутить свой хула-хуп!..

Насколько я умён,

настолько же и глуп.

И сигарету брось!..

Скажу я не без мести:

С тобой ужасно – врозь,

ещё ужасней – вмести.

И эти фифти-фифти

без повода и виз

несут меня, как в лифте,

то вниз, то вверх, то вниз!..

МОШКАРА

Неожиданно грянула оттепель,

на газонах трава проросла;

одиноко жилось мне, и вот теперь,

как награда, сама ты пришла.

Ах, какая весенняя прелость

душу нежит в февральском логу.

Как мне пелось, о, как же мне пелось

в эти дни, – передать не могу.

И плясал в лучезарных потоках

мошкары неотвязчивый ком,

и смотрел я с улыбкой на то, как

отгоняла её ты платком.

Ах, какая весенняя талость

душ касалась, когда мы одни.

Как смеялось, о, как мне смеялось,

передать не могу, – в эти дни!..

В СКВЕРЕ НЕЖНО ЦВЕТЁТ АЛЫЧА

Отцветает миндаль мой в саду,

гладит веткой оконные стёкла.

А действительно, в этом году

оказалась зима очень тёплой.

Не спеши, говорят, может март

хлеще всякого быть супостата,

у зимы ещё множество карт

и козырные приберегла-то.

Вот и крутит динамо февраль –

ветра свист вместо птичьего свиста;

снова верх забирает мораль,

хоть подальше я шлю моралиста.

В сквере нежно цветёт алыча,

небо всё над яйлой голубое,

и, тоскливое что-то крича,

низко чайка летит над прибоем…

ПТИЦА ПОЁТ МЕЖДУ ГОЛЫХ ВЕТВЕЙ

Строчку кручу, словно тот идиот,

заворожённый, как магией, ею.

На подоконнике перчик цветёт,

жарко стручки, аки пламя, алеют.

А за окном неприветливый март,

морось, и грею ладонью мигрень я:

если поймаю лирический фарт,

стало быть, выпорхнет стихотворенье.

Птица поёт между голых ветвей,

слушать готов без конца это соло я,

что-то и ей подсказало, и ей,

не за горами пора-то весёлая.

Я не чураюсь ни дел, ни забот,

да и меня они, ой, не чураются:

на подоконнике перчик цветёт,

птица поёт – и строка получается…

НЕНАВИДЯ И ЛЮБЯ

Наподдам под зад коленом

да напьюсь в лохмотья, в дым:

называла «старым хреном»,

изменяла с молодым.

Хрен так хрен, а ты, знать, редька,

с шеи (накаталась!) слазь!

Понимала очень редко

чаще дурью маялась.

Расплюёмся, разбежимся,

видеть не хочу тебя…

(Что же мы с тобой лежим всё,

ненавидя и любя?)

Колдовской свой свет Селена

льёт на тёмный горный Крым.

Называла «старым хреном»,

изменяла с молодым.

Так какого, так какого

снова льнём – душа к душе?

В этой жизни всё не ново,

всё описано уже…

ЧЁРНАЯ РЕВНОСТЬ

Снова звёзды и снова сверчки

по кустам, и полночная птица.

Сердце порвано просто в клочки

чёрной ревностью, словно тигрицей.

Ты по парку гуляешь с другим,

не прошлась, а гуляешь часами.

Ест глаза то ль туман, то ли дым

мне, душа, словно сжата тисками.

Никогда и не думал, что я

всё, чем жил, недоверьем унижу,

по осколкам пройду бытия

и проклятьями Ялту обижу.

Я и в мыслях не мог допустить

(да и не был опутан я ими!),

что липка, как паучая нить,

эта ревность, смеясь над другими…

ЭТИ ВЕЕРНЫЕ ПАЛЬМЫ

Эти веерные пальмы ждут строки,

эти сосны просят рифмы – вся их стать:

я опять пишу о Ялте, вопреки

моему зароку – больше не писать.

Я её воспел до лунных тупичков,

до продутых ветром скверов, до бродяг;

я с улыбкою смотрю поверх очков

на любимую мной бухту и маяк.

Бродят волны между пирсов, бьются в них,

пахнут водоросли резко, точно йод.

Я опять пишу о Ялте новый стих,

мне опять она покоя не даёт.

Что-то девушки мне глазки строят вновь,

что-то нравиться им стал я без труда,

в этом городе всё знают п р о любовь,

о любви не всё известно, как всегда.

А когда уронит солнце бликов горсть

в гавань,– щедрость очень нравится сия! –

в оправдание я крикну: «Я не гость!

Кто опишет город детства, как ни я!».

На Мартьян я посмотрю из-под руки,

к Ай-Тодору повернусь – там тишь да гладь:

эти веерные пальмы ждут строки,

эти сосны просят рифмы – вся их стать.

У КАЖДОГО СВОЁ

У каждого свои любовь, судьба, кончина,

свой норов, свой устав, свои и честь и пыл:

ты дослужился до значительного чина,

а я поэтом стал, поскольку вольным был.

Плывёт в ночи луна, сияет солнце в небе,

над городом висит смог сизый столько дней:

наш климат, говоришь, по-прежнему целебен,

но верится с трудом, и с каждым днём – трудней.

Заметил я: ты стал вдруг замечать поэтов,

и вроде мягче стал, хоть вовсе не простак,

а я, увы, а я всё думаю про это:

коль помягчал ты вдруг – неужто плохо так?

Всё чаще горечь строк тревожит ум и сердце;

нам есть, что вспоминать, есть, что и с чем сравнить;

озябнувшей душе уже не отогреться

и рухнувших святынь уже не воскресить.

У каждого свои судьба, любовь кончина:

ты в депутаты лез, я рвался на Парнас.

Ах, как же далека от нас первопричина

всех промахов и бед, хотя таится в нас.

Плывёт в ночи луна, сияет в небе солнце,

у нас ещё не ад, но и уже не рай,

и наше время то плетётся марафонцем,

то спринтером бежит, что только поспевай.

Иллюзий больше нет, да их-то и не жалко,

вопрос сейчас в другом: а что нашли взамен? –

и то, что я считал альпийскою фиалкой,

действительно она, но – крымский цикламен.

У каждого свои любовь, судьба, кончина,

у каждого своё – о том веду и речь,

что даже о стране своя у нас кручина,

и с этим надо жить, и надо жизнь беречь…

И ЭТУ СОЛНЕЧНОСТЬ МАЙ НЕ ПРЕДАСТ

Как на ладони, – вся Ялта внизу

в зелени тонет, как вотчина рая,

щедрое небо свою бирюзу

в море сливает от края до края.

Сосны цветут, ветер носит пыльцу,

воздух пьянит, словно крепкая брага,

по гороскопу сегодня Стрельцу

будет удача и всякие блага.

А «жигулёнок» спешит с Могаби,

всё, словно рядом, без оптики Цейса,

если не любишь вранья – не люби,

но над моим гороскопом не смейся!

Видишь, сбываются блага уже,

сосен пыльцу носит бриз по кварталам,

пасмурно было с утра на душе,

встретил тебя – сразу солнечно стало.

И эту солнечность май не предаст,

серые сны, наконец, отоснятся,

скоро, при помощи маски и ласт,

буду за шустрой кефалью гоняться.

Скоро с тобою потратим весь день

на Белой даче, где царствовал Чехов.

Ливни глициний струятся везде,

где бы ни шёл, ни гулял бы, ни ехал.

Слышишь, как звонко распелись скворцы,

тоже везёт перелётным скитальцам;

всё ветровое стекло от пыльцы

матовым стало, рисуй, хочешь, пальцем.

А в небесах самолёт серебрист,

мчит, как комарик, жду звука, но тихо,

и разлинеено небо, как лист

синего ватмана, асами лихо…

РЕГАТА

К Ай-Тодору мчатся яхты – лёт красив,

как стремительна в полёте вся их стать!

За кормою пены тающий курсив

что-то важное мне хочет рассказать.

Облака плывут к Босфору, не спеша,

тень от них по глади гавани плывёт,

почему-то с ликованием душа

каждый раз на яхты смотрит – их полёт!

Я пойду по скверу, где живёт июль,

я возьму в лотке бутылочку пивка;

звук такой же у трассирующих пуль,

с коим пчёлы залетают в сон цветка.

А платана тень раскидиста, густа,

и давай с тобой присядем здесь чуть-чуть,

не успеешь досчитать, поверь, до ста,

как случится снова чудо где-нибудь.

Яхты бабочками пляшут в синеве,

горизонта растворилась полоса;

словно яхты, пляшут бабочки в траве,

крылья сложат, ну точь-в-точь, как паруса…

СТОЛИЦА ЭДЕМА

Пролетит метеор, фыркнут в полночь дельфины у пирса,

в парк магнолий пойду, ароматом июльским дыша;

с детских лет я приметами Южнобережья упился

и по ним ностальгирует в каждой разлуке душа.

А когда возвращаюсь – бледнеет восторг космонавтов,

и до лампочки мне – это в августе иль в феврале,

так зачем удивляться, что я этих опусов автор,

из которых понятно, что Крым – это рай на земле.

А столица Эдема, и спорить не надобно, – Ялта,

всех она перевесит на самых сверхточных весах.

Как люблю я, когда волн глубинное стихнет контральто

и мальчишечьим дискантом чайки кричат в небесах.

Я поэтом её стал по зову души, зову сердца,

я всегда поперёк глотки встану любому рвачу,

и я против любых, не подписанных мною, конвенций,

потому что делить свою душу ни с кем не хочу.

Что такое делить? – это рвать на кусочки, на части;

всё пред взором встаёт маргинальная участь страны;

о, с развалом её мы лишились народного счастья –

чтобы грабить народ соцправа бандюкам не нужны.

А над Ялтой плывут облака к горизонту и дальше,

в кронах мощных платанов пичуг пересвист и возня,

я поэтом здесь стал потому, что не праздную фальши,

потому, что люблю этот берег до смертного дня.

КТО ЖЕ ЗНАЛ?..

Памяти С.Н.

Пальма, пиво, круглый столик,

стилизован бар под грот;

я – поэт, он – алкоголик,

а подчас – наоборот.

Мы не виделись полгода,

как он спился, боже мой;

хороша в Крыму погода

даже слякотной зимой.

Разговор какой-то вялый,

взять по стопке, может быть;

что же делаешь ты, малый,

я хочу его спросить.

А когда уйдём из бара,

бросит он через плечо:

«У меня есть стеклотара,

можем сдать и взять ещё».

Сдали. Взяли. Куролеся,

заявились тут к одной…

Кто же знал, что через месяц

он отъедет в мир иной?

Кто же знал, что всех он ближе

был душой мне, видит бог,

и осталась пара книжек

с горсткой гениальных строк…

А ВЕДЬ БЫЛ ТАКОЙ ДУШЕВНЫЙ ПОЭТ

Памяти Сергея Новикова

И звезда с звездою говорит

М.Л.

Задирая хмельное лицо к небесам,

ты искал звезду свою – и находил.

Без подначек пишу, потому что я сам

зенки в небо таращу, словно дебил.

Мы ведь знаем, звезда у каждого есть,

но её отыскать, что иголку в стогах,

потому что каждому хочется весть

получить о дальнейших своих шагах.

Я уже сказал, ты звезду свою

отыскал и схватил не за хвост, так за нить,

всё равно оказался ты на краю –

неудачно женился, начал пить.

Не возвышу правдой, но не солгу,

ты старался жить до разрыва жил:

звёздной нити да звёздную бы иглу –

все прорехи жизни бы ты зашил.

Не дано нам пользу свою понимать,

потому что замкнут наш путь, что круг,

и когда из жизни уходит мать,

то уходит жизнь, осеняет вдруг.

И уже не держат ни этот свет,

ни звезда, ни песнь в гулевом дыму,

а ведь был такой душевный поэт,

только век бездушный достался ему.

И отринув всё, как ненужный хлам,

подарив на память пару идей,

ты уже летаешь, счастливчик, там,

где твоя звезда говорит с моей.

Ц А П А Р И *

Мыс Мартьян исчезает из вида.

Катер в дрейфе. Бакланов полёт.

На мои самодуры ставрида

сумасшедше и дико клюёт.

Блики солнце швыряет горстями,

как монеты, штук сразу по сто;

в то, что в мир мы явились гостями,

не поверит сегодня никто.

Что с того, что политики дурят,

что, похоже, им стыд не знаком,

если чайки пронзительней фурий

над дельфиньим орут косяком?

Там своя у них, видно, работа,

там кипит и клокочет вода,

(я, помимо ставридок, и фото

умудрился отщёлкнуть тогда).

И теперь (вы представьте картину!),

снимку даже завидует друг:

над водою – в полёте! – дельфины

и метель белых чаек вокруг…

* Цапари – так называется в Крыму ловля ставриды на самодуры.

Наверное, от слова – цапать!

А В Т О М - Т О И П О Э З И Я

Палитру без пол-литра мою не разберёшь,

как с Римом трудно сравнивать, к примеру, Третий Рим;

я говорю: скорпена, а кто-то скажет: ёрш,

но об одной рыбёхе мы оба говорим.

А в том-то и поэзия, а в том-то и нюанс,

об этом ни в анкетах нет, ни в сметах ушлых – нет,

и ни при чём здесь, милые, похабный декаданс,

а просто взгляды авторов различны на предмет.

Другая точка зрения, другой расклад ума,

и вот уж близкой кажется немыслимая даль,

февраль ведь – календарная у нас ещё зима,

а жимолость цветёт давно и вдруг расцвел миндаль.

Палитру без пол-литра-то не торопись постичь,

в ней свет порой становится опаснее, чем мрак,

подчас и сам я, милые, несу такую дичь,

что самому не верится, откуда что и как…

Н У Д И С Т С К И Й П Л Я Ж

Утром встану, пойду на нудистский, за городом, пляж –

и народу поменьше, и чувств неиспытанных гамма;

здесь не нужен купальник и прочий людской камуфляж,

и такие красотки порой загорают, ах, мама!

Нуворишей пускай в кабаках развлекает стриптиз,

их доходов хватает на шик этот б…ский, и кроме;

а сюда ненароком забрёл молодой кипарис

и стоит одиноко на склоне холма, как на стрёме.

Этот склон молочаем зарос, неухожен и дик,

он интим создаёт, от садовника прихоти волен;

пик далёкий Ай-Петри напялил, как будто парик,

кучерявое облако, чем несказанно доволен.

Не в чести это место укромное в нашем краю

у ханжей записных, у мамашь, у их отпрысков потных,

ну а я представляю, что будто уже я в раю

среди ангелов чистых, телесных, но всё же бесплотных.

Правда, плоть иногда остужаю в прохладной воде,

средь медуз и актиний поплавать полезно бывает,

потому что она, эта плоть, при красивой п…де

забывает про ангельский вид и про всё забывает.

Нет, что там ни скажи, этот пляжик приветствую я,

этот склон, эти скалы, мысочек за бухтой искристой;

в нашем обществе всяких запретов и так до… – ой-ё-ёй! –

где от них отдохнуть, как ни здесь, среди милых нудисток…

С К А З О Т А Р Х А Н К У Т Е

В.Терехову

Туннель через Атлеш

ведёт из бухты в море;

артистку мнёт помреж

в кустах на косогоре.

А осветитель Стас

следит, ревнив до жути,

но не о том рассказ,

а сказ о Тарханкуте.

Здесь бродят журавли,

в полях живут полёвки,

здесь амфору нашли

мы возле Оленёвки.

Античный есть раскоп.

А грекоскифский город

мои следы от стоп

хранит. А был я молод.

Я плавал средь медуз,

таскал рапаны Тане,

и я одной из Муз

признался в обожании.

Мне было 20 лет,

твист был милее вальса,

и в том, что я поэт,

никто не сомневался.

А коль поэт – рыбак

и автор милых баек;

здесь прёт кефаль, да так,

что море закипает.

Матёрых зеленух

со скал таскают дети

и если ты забух-

ал – всё легко на свете.

Ковыль и овцы тут,

в мыс бьют шальные волны.

Всё это – Тарханкут,

хоть сказ отнюдь не полный…

З А К О Н Б У М Е Р А Н Г А

Ге. Ше.

Подлее подлеца

подлец крутого ранга.

Но подлость (славь Творца!)

нрав носит бумеранга.

Вернётся (бац!) назад;

согнись, герой, пониже;

другим готовя ад,

сам в ад и угодишь же.

Подлянки придержи,

дух изнури аскезой;

недаром с Демерджи

гнилые тучи лезут.

Недаром Аю-Даг

угрюмо смотрит в лица;

подлец, он не дурак,

он подлости боится.

И посему отноне

запомни, зенки пряча:

чем подлость беспардонней –

тем гибельней отдача.

НАД ЦЕПОЧКОЮ ГОР ПЕРЛАМУТРОВЫЙ МЕРКНЕТ ЗАКАТ

Акварельное небо меняет под вечер тона,

в скверах, парках дрозды распевают весенние песни,

кучу туч дождевых, психанув, уволок сатана,

осознав, наконец, что на юге сей скарб неуместен.

Над кварталами Ялты то чайки парят, то летят,

чертыхаясь, вороны, то ласточки кружатся в небе;

кто на них остановит случайно внимательный взгляд,

тот забудет на миг суету и заботы о хлебе.

Это надо душе, как бальзам, как молитва в тиши,

как ребёнку игрушка, как в косы - весёлая лента.

Если ты из прагматиков, то хохотать не спеши,

а, подумав, признай пользу этих счастливых моментов.

Я люблю в акварельное небо с балкона смотреть,

в Ялте сливы цветут, и уже появляется завязь,

и как будто исчезли такие понятья, как смерть,

вероломство друзей, и коварная злобная зависть.

Над цепочкою гор перламутровый меркнет закат,

пик Ай-Петри, как замок, рельефен на матовом фоне,

и морского прибоя ритмичный, за сквером, раскат

мне дыханием вечности кажется здесь, на балконе.

НАС ПОМАНИЛ ВОЛОШИН

О.И.

Ты показала класс почти,

расставив модно мебель.

Вороны, чайки, ласточки

живут в апрельском небе.

Под вечер акварельные

тона в нем и листочки,

и не о них теперь ли я

брожу, слагаю строчки?

О них, о них!.. На склоне дня

как облака повисли,

меня с поэзией родня

и возвышая мысли.

А раньше я не о тебе ль

писал, любовью скошен,

когда в свой славный Коктебель

нас поманил Волошин?

Там так же на закате дня

(я даже скинул с глаз очки!)

летали, поразив меня,

вороны, чайки, ласточки…

МНЕ ПРИМЕТЫ ЯЛТЫ СВЯТЫ

Ялта. Август. Пляж. Платан.

Опираюсь о перила.

Солнце, словно Чингис-хан,

полпланеты покорило.

Это иго потерплю,

с летом знойным будем квиты,

хуже, что, под стать репью,

слог цепляется избитый.

От магнолий воздух – пьян,

пьян от ветра и простора;

слева – чёток мыс Мартьян,

справа – профиль Ай-Тодора.

Не рекламу, стих творю,

мне приметы Ялты святы,

я впитал её зарю,

я впитал её закаты.

Входит бриг в портовый створ,

в парусах играет ветер;

не могу я до сих пор

равнодушно жить на свете.

Так воспеть хочу мой край,

что томлюсь: пою не очень!

Ялта, честно, – это рай! –

да никто не спорит, впрочем.

Мы взойдём на холм Дарсан,

чтобы взором всё объял ты,

ведь недаром я в дар сан

получил – поэта Ялты…

Я СЛУШАЮ ПРИБОЙ

С.С.

Я слушаю прибой,

брожу один по скверу,

бьют волны вразнобой,

все разного размера.

Хлябь породила зыбь,

а твой уход – досаду.

На раны соль не сыпь,

не сыпь, твержу, не надо.

Ты, говорят, с другим;

я в Ялте, ты – в Мисхоре;

нас познакомил Крым,

и он же нас рассорил.

Звони, не забывай,

дни провели не слабо:

ты помнишь, возле свай

тебе поймал я краба?

Из мидий плов хорош!

Цвёл голубой цикорий.

И неразменный грош

луны сиял над морем.

Сейчас он за грядой

Ай-Петри, ночь, как сажа.

Я слушаю прибой

на сквере, возле пляжа…

ХОЧУ

Остановись, мгновенье! Ты не столь

Прекрасно, сколько ты неповторимо…

Иосиф Бродский

Я словом взять хочу

мгновенья этой жизни;

из нитей ткут парчу

на росных травах слизни.

Вот скошена трава,

исчезли блёстки нитей,

но их в строке слова

хранят, уж извините.

Или морской накат –

гремел и сгинул к ночи,

но, словоритмом взят,

он в нём живёт, грохочет.

Будь начеку, поэт,

не упусти мгновенье,

чтоб этот звёздный свет

вошёл в стихотворенье.

Любовь, разлука, грусть –

всё в мире быстротечно;

я над словами бьюсь

недаром: Слово – вечно.

Известно: Слово – Бог.

Я им не зря отмечен.

Пускай не всё я смог,

ну что ж, – ещё не вечер.

Горюю, хохочу,

ленив, упорен столь же:

я словом взять хочу

мгновение, не больше…

Р О Д Н О Е С Л О В О

За попранную Русь,

за крымскую палитру

я Боженьке молюсь

и пью своих пол-литра.

Я русским языком

горжусь – души основой,

не то, что телеком,

лакействующий мовой.

И веры больше нет

политикам, элите;

живёт во мне поэт,

всё видит, извините.

Суть человека – речь,

она важнее крова,

и я клянусь беречь

тебя, Родное Слово.

На русском языке

со мной (в разлуке даже!)

и солнышко в строке,

и крымские пейзажи.

ЧИСТ ПРЕД НЕБЕСАМИ

Был и буду чист пред небесами,

что с того, что мог по фене ботать:

неприятности приходят сами,

вот удачи – надо заработать.

Ну а жизнь идёт уже не в гору,

позади, в ухабах вся, дорога:

недругов имел я – чуть не свору,

а друзей и не бывает много.

Всё равно на сердце грусти нету,

преступлений не свершал я, - да, ведь?

Путь во тьме всегда приводит к свету,

если к свету помыслы направить.

И когда уйду, поймёте сами

(это уж давно привычным стало), -

был всегда я чист пред небесами,

хоть они и хмурились, бывало…

ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ

Хорошо быть молодым!* –

не болеть, не пить лекарства,

понимать, что Южный Крым

для судьбы – подарок царский.

Пить вино, любить друзей,

изучать рыбёх повадки,

от дождя сбегать в музей

и ходить на танцплощадки.

Молодым быть хорошо! –

грызть науки не заочно,

понимать, что порошок

для зубов полезен точно.

То влюбляться, то хандрить,

быть уверенным в победах,

и – тудыт-твою-едрить! –

ничего не знать о бедах.

Хорошо быть молодым! –

покупать джинсу из Штатов,

спорить, распаляясь в дым,

верить в будущее свято.

И не ведать (сам суди!),

что грядёт сезон обвалов:

крах иллюзий впереди

и крушенье идеалов.

* Строка Ю.Мориц

Ш П А Н Ю К

П.П.

Права качать не надо,

пацан, фильтруй базар,

не личит клоунада

малявкам, нужен дар.

Освоил с ходу феню,

прилип к блатным, что вошь.

Смотри, как зафигеню,

враз маму позовёшь!

И не дразни поэта,

мол, хочешь пику в бок,

поэты и про это

всё знают назубок.

Чеши по Малой Спасской,

хиляй, клешнёй гребя,

под залихватской маской

я разгадал тебя.

Бравируешь наколкой,

финарь в руках вертя,

а получить по холке

боишься, как дитя.

На вид – так всё до фени

герою «мокрых дел»,

чего ж дрожат колени

и лоб, зачем вспотел?

И щуришься с опаской,

нахмурен и надут,

а ну как по сопатке

и вправду надают.

Н Е Т У С И Л Ы Т А К О Й

Если Родина есть, то её не бросают, как девку,

не меняют её на нью-йорки, парижи, на Хайфу,

бросить можно работу, - закончил свою пятидневку,

и гуляй, отдыхай, предавайся плебейскому кайфу.

Я родился в Крыму, в замечательном городе Ялте,

с корешами-поэтами тоже хлебнул диссидентства,

я поездил по свету и всё-таки не поменял те

переулочки, улочки, скверы, любимые с детства.

Я джинсовые брюки таскал, мол, кажусь иностранцем,

дринькал виски в порту на совковые красные даты,

в новом веке заря наливается тем же багрянцем,

да вот строй не вернуть, над которым смеялись когда-то.

Стало ясно теперь, что там лучше, где нет нас, в натуре,

что предателей хуже политиков мало на свете;

я букеты сирени таскал восхитительной дуре,

я весь мир бы ей отдал сейчас, да её уже нету.

А порядки сегодня такие, что лучше не надо,

всё ясней понимаем - не наше на улице время,

но живу я на Родине, и никакая Канада

или, скажем, Испания, Родины мне не заменят.

Я пройдусь под платаном, он всякие видывал виды,

Чехов здесь проходил, Горький волны ретивые слушал.

Я родился в Крыму, под сиятельным солнцем Тавриды,

эту кровную связь нету силы такой, чтоб разрушить.

А когда мне тоскливо, поеду в Гурзуф, там аллея

помнит Пушкина, там есть музей Его – храму подобен.

Я поездил по свету, и понял, что больше нигде я

так дышать и любить не могу, не дано, не способен…

ДА ПОШЁЛ ТЫ!..

А.М.

Испытав от предательства шок,

я похерил душевный покой…

Да пошёл ты в анапест, дружок!

На хорей ты мне нужен, такой!

Трёхэтажным бы ямбом послав,

по строфе бы размазал тебя;

но и я ведь, конечно, не прав,

предавал ведь, конечно, и я.

Как бейсбольною битой, огреть

бы верлибром тебе между глаз!

Разлучить лишь могла только смерть,

я считал, дурачок такой, нас.

Дам катреном тебе по башке!

Рифм и ритмов затею нуду!

Разуверившись в лучшем дружке,

я другого уже не найду…

От предательства – форменный шок!

Ах, как я и расстроен, и зол!

На хорей ты мне нужен, дружок,

да пошёл ты в анапест, козёл!

ЗОЛОТОЙ БОГОМОЛ

Маргинальная эра сменилась такой же нелепо.

Школу сдали татарам – вознёсся над ней минарет.

В переходе подземном поёт Окуджаву калека,

в камуфляжную форму – ну чисто Афганец! – одет.

Фейерверки зато, что ни ночь, потрясают кварталы,

иномарки визжат, дух помоек, что тот аммиак.

Так реклама меня своим бредом кичливым достала,

как не снилось вовек пропаганде былой коммуняк.

«Ореанду» путаны зовут своей биржей не зря ведь,

нувориши жируют, здесь их обитанья среда.

Как сказал Черномырдин: – Хотели ошибки исправить,

да наделали новых, и вышло опять, как всегда…

Истеричные чайки скандалят истошно за молом,

демократы везде, а замашки всё тех же совков.

Затаился средь туч, лапы вздев золотым богомолом,

тонкий месяц, на звёзды охотясь, как на мотыльков.

Я не знаю, как вы, но уже узнаю я свой город

всё труднее, как будто я сон наблюдаю, не быль.

Мир и раньше-то был не един, а теперь он расколот

на такие осколки, что дальше уже только пыль…

Я РЯДЫ ПОПОЛНЯЮ ЛЮДЕЙ , НИЧЕГО НЕ ПРОСТИВШИХ

Есть многое на свете, друг Горацио,

Что и не снилось нашим мудрецам…

У.Ш.

.

КГБэшников бывших (наивным не будь!) не бывает,

тот в писатели влез, тот в искусстве - в анналах конкретных:

если молния в поле прохожего вдруг убивает,

не пеняйте на Бога, поройтесь в архивах секретных.

Вот музейный работник, а мастер писать докладные,

в кабинете директорском всё под замком, - даже спички,

и, подвыпив, с тоской вспоминает деньки он иные,

а ещё стукачей в коллективе завёл по привычке.

Ну а кто не потрафит, того он сживает со света,

все приёмчики те ещё, стольких согнул диссидентов;

на старуху – проруха: зачем-то полез он в поэты,

и в подтекстах стихов проявилось мурло спецагента.

Я ему попенял на погрешности в форме и в стиле,

на неграмотность строк и на прочее этого ж рода -

и, обидевшись, он и сатрапы его отомстили,

и пронёсся слушок, что я враг трудового народа!

Да, контора не та, да, столетье сегодня другое,

да, во власти не он, а другие мерзавцы, - однако

я себя ощутил в неприкаянной шкуре изгоя

и по-новому понял и Бродского, и Пастернака…

Я ряды пополняю людей, ничего не простивших,

ни о чём не жалею, хоть небо нахмурилось грозно:

не бывает (наивным не будь!) КГБэшников бывших,

я узнал эту истину, да, к сожалению, поздно…

Комментарии 2

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.