Похвала Олегу Чухонцеву...

В панегирике, он, скорее всего, не нуждается. В день рождения Чухонцева, 8 марта, я адресую свое письмо тем, кто спрашивает (как ни странно, до сих пор интересуются, и нередко): а есть ли в современной поэзии значительные фигуры. Или тем первоначальным, кто только приходит в поэзию, обретается на подступах. А таковые имеются, несмотря на эпизодическую или перманентную, я бы сказал, нерадость ожиданий некоторых наблюдателей и участников процесса.

Жизнь, однако, говорит о том, что трава всегда пробивается сквозь асфальт и бетон; глядишь, через один-два-три десятка лет (а то и раньше) цветы порадуют взор наблюдателя – там, где ещё вчера или сегодня все было залито сплошным, непробиваемым. «Я к тому завожу свою речь», как сказала молодая харьковчанка, что даже при виртуозной укладке самых прочных бетонных плит остаются стыки. Вот в такие стыки эпох (тоталитарных, «демократических», любых), по моему убеждению, и ныряет поэт, протискивается слово, которое, как помним из Пушкина, отзывается непредугадываемо. И ведь тому же учат мудрецы Востока: так называемое слабое в вечной перспективе оказывается сильней так называемого сильного.

Он говорит, слава Богу, нетрибунно – без заклинаний, без эстрадности, без крика. «Питух и байбак», раскуривающий трубку подобно Дельвигу, – вот, по свойству и темпераменту, быть может, весьма близкий Чухонцеву образчик пиита.

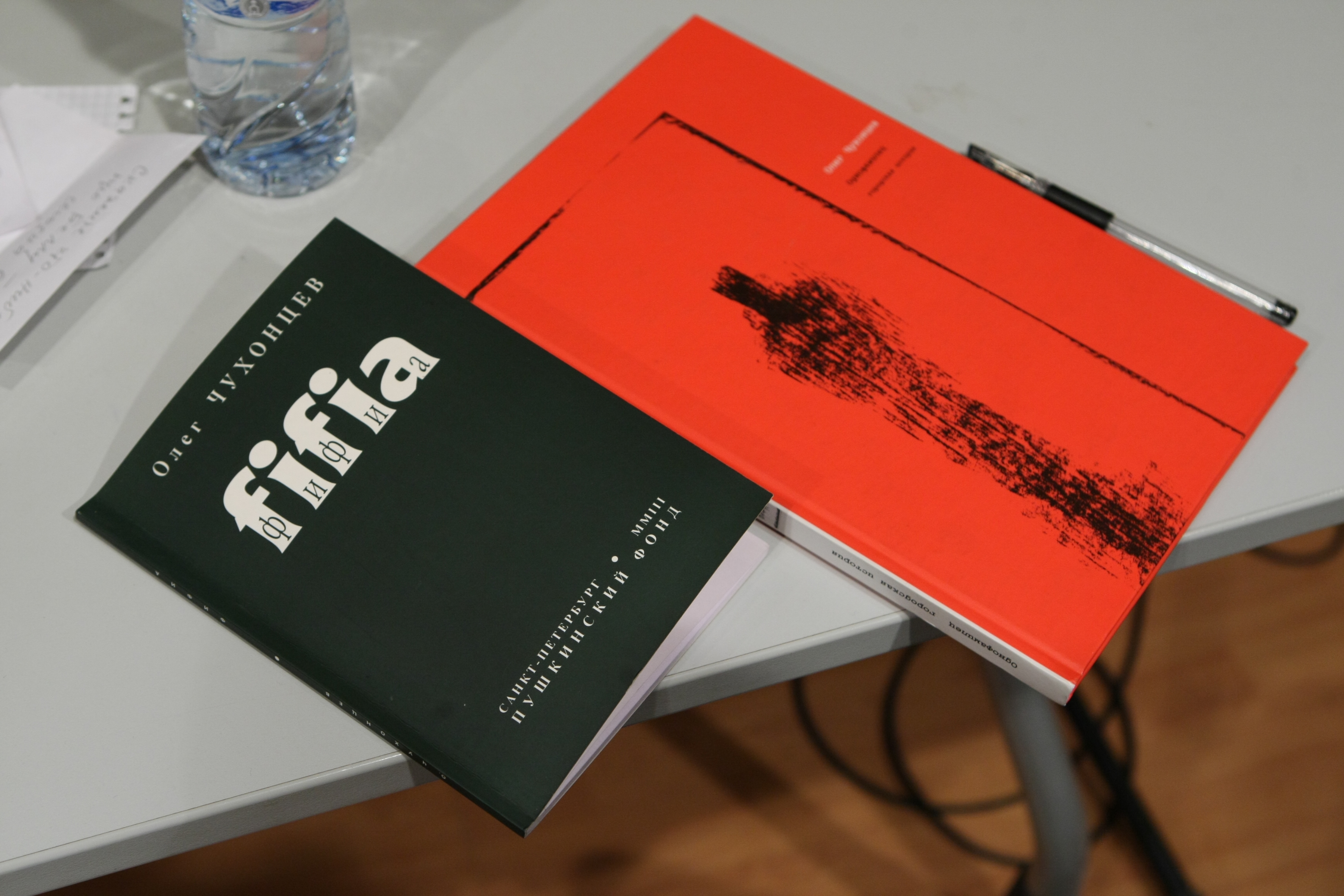

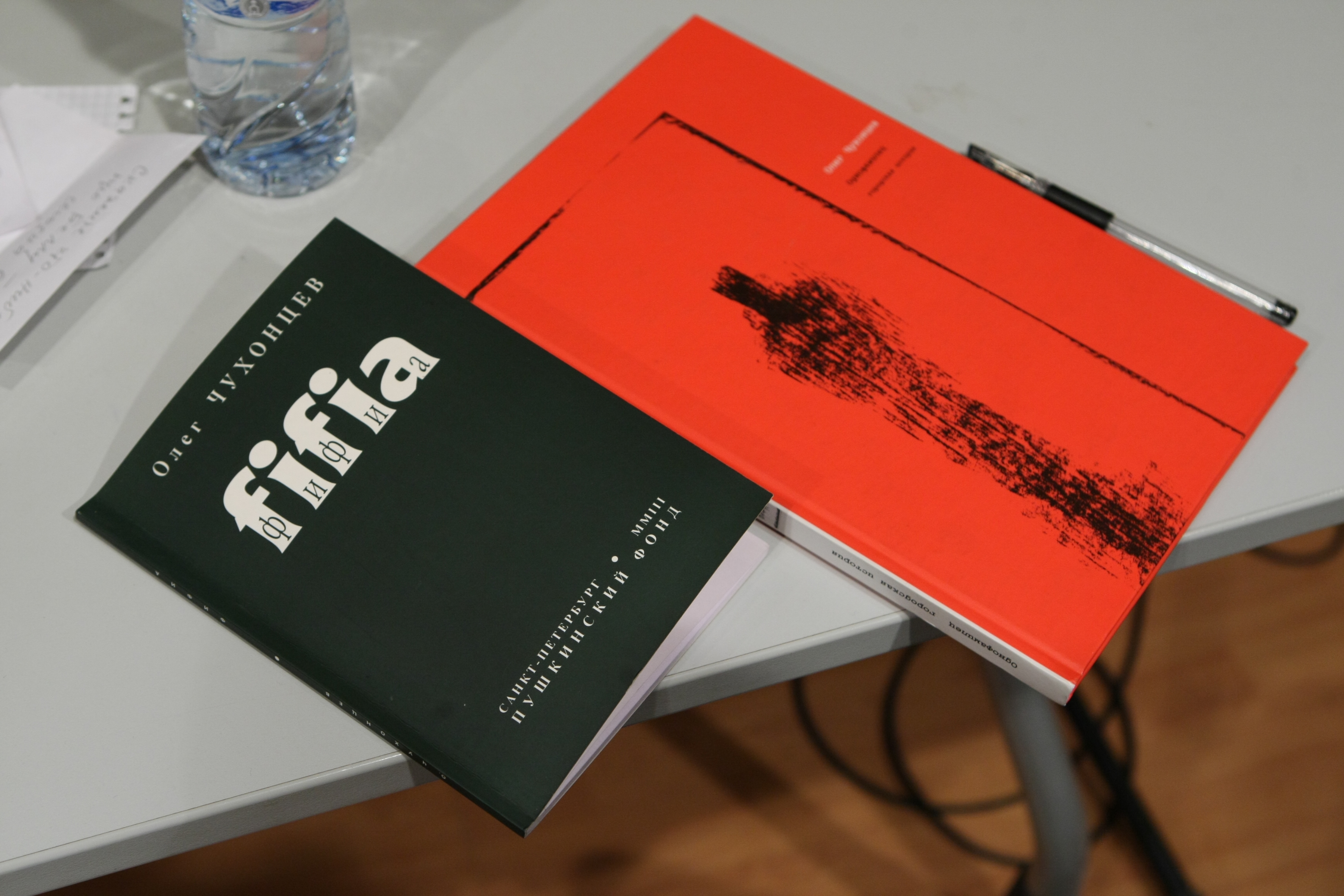

Чухонцев, казалось бы, не то что меланхолически бормочет под нос (а и бормочет ведь, шепчет, посвистывает, полушепочет даже, и на суахили, что ли, да уж не сам ли он придумал в Переделкине или своем Посаде это словцо – «фифиа», которым назвал книгу; с него станется), а иногда негромко говорит-поёт, отфольклорно, а то и отскоморошно, опять-таки с посадской просодией, словно идя по переулочку-переулу (иногда кажется, что чуть ли не с притопом): «В школу шёл, вальки́ стучали на реке, и в лад валькам / я сапожками подкованными тукал по мосткам...» Это в пречудесном, завораживающем стихотворении «Кукушка», из недавних:

А берёзова кукушечка зимой не куковат.

Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат.

Ничего опричь молитвы и не помню, окромя:

Мати Божия, заступница в скорбех, помилуй мя.

Такое прочтёшь, и воспаришь в просветленной грусти: как всё здесь красно и усладительно – и интонация-музыка (и разговорная, и песенная ж), и сокращённые формы в первой строке, и третья строка с «опричь» и «окромя», и, наконец, полностью процитированное молитвенное обращение к Богородице. Всё русское вместилось в один катрен: фольклор, культура, вера. И – память, с правдою.

А забудешь ли давнее стихотворение Чухонцева о пасхальном разливе Клязьмы-реки?

...Поплыли по чёрной реке,

поднялись по временным сходням,

томимые духом Господним,

дотоль пребывавшим в тоске.

А в храме в дрожанье огней,

в мерцанье котомок пасхальных

свидание близких и дальних

читалось ясней и ясней.

И в полночь, лишь колокола

открыли небесные сферы,

я понял: возжаждала веры

душа, не избегшая зла.

....................................

И чудо свершилось сполна:

к рассвету или воскресенью

увидели новую землю

и – ахнув – узнали: весна!

И спала вода, и траву

покрыла белёсая плёнка,

как мокрую кожу телёнка,

рождённого в темном хлеву.

И вот уже вниз по реке,

по взгорьям и падям весенним –

шла Пасха застольным весельем

со сдобной ковригой в руке.

И день, освященный впотьмах,

светился во славу творенья,

и радостно, как Откровенье,

горел поцелуй на губах!

Это из «Пасхи на Клязьме» – на мой взгляд, одного из лучших русских поэтических сочинений второй половины ХХ века. Из-за цензуры оно было впервые опубликовано с искажениями, с названием «Весна на Клязьме», и даже с подзаголовком «По наброску Левитана». Последний факт можно комментировать всяко, однако левитановская зоркость Чухонцеву действительно присуща.

И ещё у него о реке-воде, в стихотворении «Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колёс нарастающий…», с эпиграфом из «Слова о полку Игореве» («Что ми шумить, что ми звенить давеча рано пред зорями»):

…Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина,

ржавчина крыш, дрожь проводов, рокот быков под мостом, –

кажется, всё, что улеглось, талой водой взбаламучено,

всплыло со дна и понеслось, чтоб отстояться потом.

Новый Иордан для Чухонцева здесь – на Руси, в России, как бы ни был автор по-Курбски или по-Чаадаевски критичен к отечественному мракобесию.

Давний чухонцевский текст, за который его фактически не пускали к публикациям, «Чаадаев на Басманной», – про думающего индивида совсем как будто из сегодняшнего дня (настолько точно, настолько в теме, что, кажется, и имена действующих лиц слышны). И из вчерашнего дня, и из позавчерашнего. И, увы, боюсь, из завтрашнего:

Как червь, разрезанный на части,

ползёт – един – по всем углам,

так я под лемехами власти

влачусь, разъятый пополам.

………..

Да я и сам не знаю, где я,

как будто вправду жизнь моя

загадка Януса – идея

раздвоенности бытия.

…………….

Зачем в заносчивом смиренье

я мерюсь будущей судьбой,

тогда как сам я – в раздвоенье –

и не бывал самим собой.

Да что я, не в своем рассудке?

Гляжу в упор – и злость берёт:

ползет, как фарш из мясорубки,

по тесной улице народ.

Влачит своё долготерпенье

к иным каким-то временам.

А в лицах столько озлобленья,

что лучше не встречаться нам.

И ведь это было поэтом сказано – когда о том принято было молчать; в безбожной стране, в нашей дорогой советской родине. И так сказано, что ты, провинциал-комсомолец, запоминал слова сразу, прочно, на всю жизнь.

Именно таким и должно быть слово. И действительно, зачем говорить много, умножая дурную безконечность, к чему порождать томищи, проистекающие не от таланта, а от энтропического страха? «Достойно есть» такое стоическое литературное бытие, как у Олега Григорьевича: говорение редко, значительно.

И ведь немалое он чувствовал и понимал тогда, когда почти весь народ впал в «скорбное безчувствие», развращённый десятилетиями безпамятства, лжи, неделания, пьянства. Прозорлив был Александр Галич, сказавший в 1974 г.: «По-моему, это звезда первой величины… Сейчас я очень мало могу назвать имен. Среди них, пожалуй, первый – по дарованию, по необыкновенной пронзительной точности языка – Олег Чухонцев».

Пересказывают такую байку Чухонцева: «Пришёл ко мне как-то слесарь чинить водопровод. Спрашивает: “Ты, хозяин, по профессии кто?” “Поэт”, – говорю я сдуру. “И что же ты, поэт, написал? “Евгения Онегина”, “Тёркина”?..”»

Байка хороша, всякому стихотворцу полезна как прививка от самовозвеличивания. И почти веришь, что русский слесарь знает эти таинственные слова: «евгений онегин» да «тёркин»...

Что там? Босой и сонный, выберусь из постели,

дверь распахнув, услышу, как на дворе светает:

это весенний гомон – на лето прилетели,

это осенний гогот – на зиму улетают.

Круг завершён, и снова боль моя так далёка,

что за седьмою далью кажется снова близкой,

и на равнине русской так же темна дорога,

как от стены Китайской и до стены Берлинской.

………………….

Бог мой, какая малость: скрипнула половица,

крикнул петух с насеста, шлёпнулась оземь капля.

Это моя удача клювом ко мне стучится,

это с седьмого неба наземь спустилась цапля.

Вот уже песня в горле высохла, как чернила,

значит, другая повесть ждёт своего сказанья.

Снова тоска пространства птиц подымает с Нила,

снова над полем брезжит призрачный дым скитанья.

Так говорит Чухонцев – словно переминающийся с ноги на ногу в яблоневом осеннем саду.

Поразительное, однако, дело: человек не кричит, а его внятно слышно! Если вдуматься, то в современном гвалте, «посредине этого разгула», как сказал бы Высоцкий, меж повсеместных, уже по Мусоргскому, «песен и плясок смерти» (не только в музыкальной, кинематографической или иной какой изобразительной попсе), где все визжат и провокативно что-то непотребное «демонстрируют», – пожалуй, только и можно расслышать что негромкий голос, молитвенную интонацию.

Новейшие сочинения Чухонцева редки, но каждая его новая публикация оказывается в фокусе любителей словесности. «Дар Чухонцева с возрастом не тускнеет, – писал в 1997 г. А. Кушнер, – он вообще поэт меняющийся, и хотя пишет немного, зато с неизменным приращением интонационной, эмоциональной и интеллектуальной мощи... Я отметил все переклички, а это не только Некрасов, но и Пушкин, конечно, и Фет, и Пастернак, и Кузмин, и Ходасевич, и некоторые поэты-современники, а иначе ничего и не бывает: свой голос, а я берусь отличить и узнать голос Чухонцева в любой разноголосице, возникает только там, где существует опора на предшественников (и некоторых современников)».

Олег Чухонцев, оставаясь самим собой, с тем самым, по Баратынскому, «лица необщим выраженьем», демонстрирует на нашей русской поэтической скамеечке-завалинке на удивление самостоятельный голос, и в этом явлено чудо, ведь откуда бы им браться, самостоятельным интонации, просодии, в обильной роще русских замечательных поэтических сочинений? Но – берётся ведь! И вот его арсенал: Чухонцев, по точному замечанию А. Скворцова, «переплавил в личном поэтическом тигле множество разнородных и характерных для современной поэзии примет: интерес к необработанной, бытовой речи и тягу к бесконечно ветвящемуся синтаксису, опыты моностиха и примеры гигантских повествовательных структур, полицитатность, пересыпанную каламбурами... и воздушную лёгкость верлибра, реабилитацию заезженных размеров и сложную строфику…»

Именно как в плавильне, откуда заёмная, ложащаяся на ухо, терзающая изнутри как надоедливое порхающее насекомое («Всю ночь точил меня комар, а утром пионер...») чужая просодия претворяется в новую гармонию, быть может, и отягощенную современными диссонансами, как партитура Шостаковича или Шнитке, а то и Свиридова и Гаврилина. Ибо звук, «погудка» – первичны.

Но и о смысле и значении складываемых слов – по традиции Державина, Батюшкова, Баратынского, Пушкина – вместе с Чухонцевым мы не забудем.

Как не оставим без внимания и чеховско-левитановскую зрительную пристальность поэта Чухонцева.

Полагаю, А. Чудаков сформулировал весьма точно: «…Он ввёл мандельштамовскую сложность стиховой ткани в стихи на есенинско-народную тематику».

И мне как читателю и сочинителю это чухонцевское соединение – «победившего всех» Мандельштама (по Ахматовой) с фольклорной интонацией посадского мелоса – тоже представляется чрезвычайно плодотворным. (К слову, Олег Чухонцев был главой инициативной группы по воздвижению в Москве памятника Осипу Мандельштаму.)

«В преддверии времён “после лирики, после эпоса” Чухонцев явил в горстке страниц некий лироэпос густейшей концентрации», – отметила критикесса.

Он мало говорит, но в этом малом много являет.

И не в том ли одна из причин его художнического успеха? Может, это есть и составляющая рецепта?

И как тут не вспомнить икону «Ангел Благое Молчание»! Хороша была бы и заповедь – впору уже, наконец, занести её на скрижали – особливо для нынешних многоглаголающих господ сочинителей: «Не трынди!»

Присоединюсь и к суждению М. Амелина, что Чухонцев – продолжатель «умного делания» древнерусских исихастов, что новый способ говорения Чухонцева «заставляет вспомнить такой тип православной аскезы, как «умудренное юродство», причём именно в русском, «неправильном», изводе, без «ругания миру». Чухонцев сострадательно говорит и размышляет о «чудиках», о «неправильных» (с обывательской точки зрения), Божьих людях. Это тоже – русская традиция.

А новый способ, поясним, – это приход к новому языку, вырастающему из молчания, порою мучительно продирающемуся словно крылья сквозь лопатки. Экклезиастова новизна.

А кто видит мир без червивых дыр,

а пылающим куполом как потир,

световою сам становясь мембраной,

понимает, что я хочу сказать,

перематывая из холстинки прядь

золотую на безымянный...

И каждому молодому стихотворцу, вопрошающему, а как же нужно писать, я скажу: сегодня следует писать вот так. Как Чухонцев. Учись у мастера, не становись вторым Чухонцевым, но поучись, попробуй понять, как он это делает. Хотя бы – ради высокой утешительной цели, чтоб уяснить: великая русская поэзия жива и сегодня.

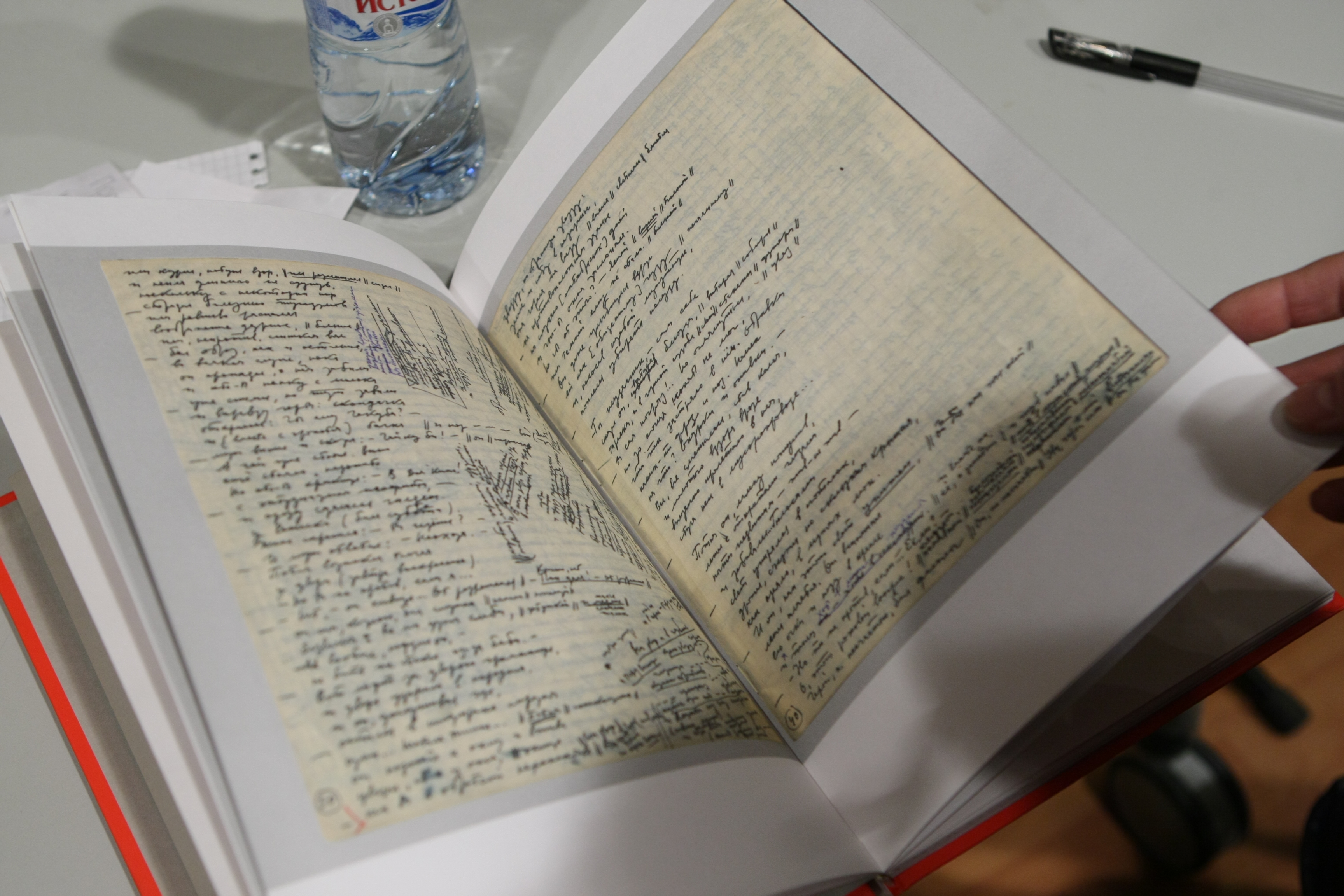

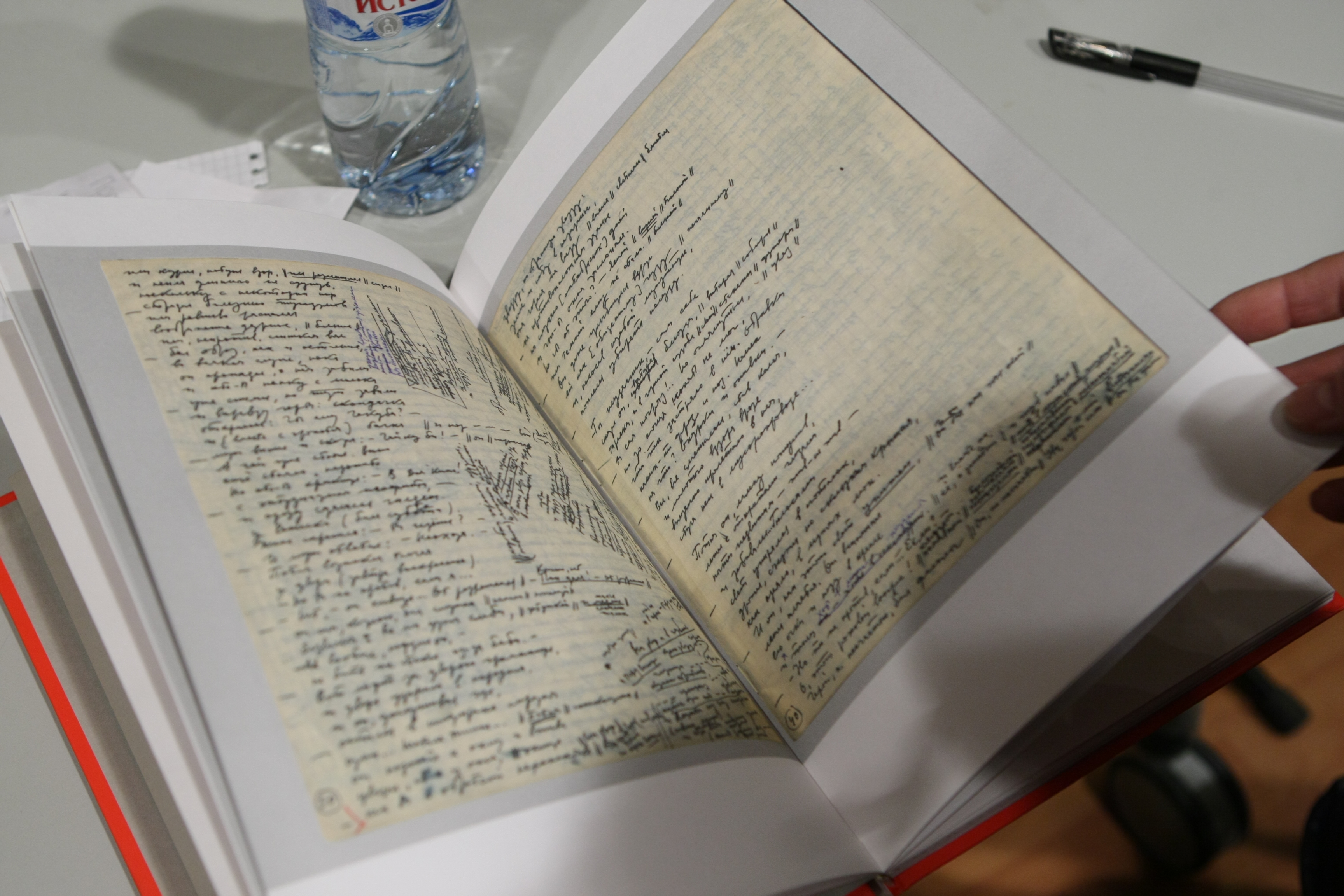

Фото Вячеслава Коротихина

Похвала Олегу Чухонцеву, на юбилей поэта | Камертон (webkamerton.ru)

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.