Максим Кантор – о новой книге, украинском конфликте и русском искусстве

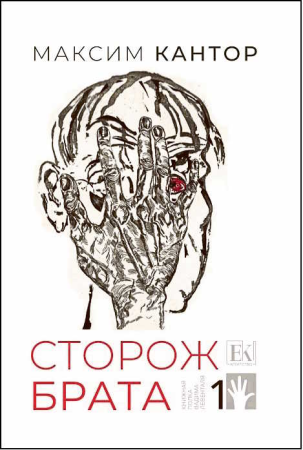

В ближайшее время в московском издательстве «ЕКА» выйдет новый роман Максима Кантора (на фото) «Сторож брата». В преддверии публикации с писателем и художником побеседовал редактор книги Вадим Левенталь.

– Новый роман выходит после большого перерыва – почему так?

– Время между большими романами – десять лет. Десять лет назад вышел «Красный свет», двадцать лет назад вышел «Учебник рисования». Хемингуэй говорил: «Колодец должен наполниться». Так он объяснял время молчания между романами. Предполагается, что в большом романе вычерпываешь себя до дна. Чтобы возникла потребность снова взяться за большую вещь, надо накопить опыт.

В моём случае необходимый срок – десять лет. Когда не пишешь роман, живёшь вполсилы. В промежутке между «Красным светом» и «Сторожем брата» я издал очень важный для меня двухтомник «Чертополох и тёрн», развёрнутый трактат по философии живописи. Был также издан небольшой роман «Азарт», своего рода притча, далеко не масштабная вещь. «Сторожа...» придумывал долго, но глагол «придумывал» плохо объясняет процесс вживания в роман. В большую вещь требуется войти всем существом, дойти до того, чтобы роман стал писать тебя, а не ты – роман. Скажем, притчу «Азарт» я писал, оставаясь вне происходящего в книге. Огромный двухтомник «Чертополох и тёрн» писал с холодной головой, обдумывая парадоксы, выстраивая логические связи. Не хочу сказать, что в процессе написания «Сторожа» отключал логическое мышление. Нет! Просто роман сам себя начинает писать, когда ты вживаешься в него, и у романа появляется своя собственная логика, своя собственная диалектика. Так было и с «Учебником рисования», и с «Красным светом»: я входил в книгу, и дальше уже книга сочиняла меня.

Важно то, что все три романа сюжетно связаны главными героями: пишется сага о семье Рихтеров. Отчасти это моя семья, но многое и придумано. Я пишу, вживаясь в кого-то из семьи Рихтеров, но держу в памяти его родню. Не знаю, хватит ли мне отмеренной жизни на то, чтобы написать четвёртый большой роман. Но я уже начал его обдумывать.

– Десять лет – немалый срок. Изменились ли вы и ваши взгляды за это время?

– Со времени написания «Учебника рисования» и «Красного света» прошло много времени – было бы странно, если бы за эти годы я не изменился. Менялся мир, менялся и я. Скорее, уточнял свои взгляды. Можно ли уточнение назвать изменением?

Чтобы свои взгляды подробно изложить, мне потребовался роман. Соцсети и журнальную полемику я оставил именно по причине суетливого разговора, который закономерно упрощает речь. Там сложная мысль не требуется. Более того, читатель соцсетей настроен на то, чтобы любую сложную мысль упростить. Дело обстоит ещё хуже: в соцсетях невольно подчиняешься правилу – говорить быстро и просто. И кажется, что этого достаточно: мол, если взгляды ясные, то их изложить несложно. «Даёшь! Долой! Так будем же!..» Но если думаешь несколько сложнее – как быть?

Героя Оскара Уайльда, лорда Горинга, спрашивают: «Сэр, вы сами понимаете то, что говорите?» Он отвечает: «Да, если внимательно слушаю». Не обязательно говорить парадоксами, как лорд Горинг, но, если говоришь сложно, если не можешь ограничиться призывами, читатель соцсетей предъявит претензии. Ведь вчера ты говорил иначе! Однако, скорее всего, читатель просто спрямил твою речь до привычного ему лозунга.

Впрочем, действительно, мои взгляды уточнялись, десять лет назад многое я видел иначе. Грешен – порой говорил поспешно, в запальчивости, подчиняясь ритму соцсетей. Сейчас я многое бы сказал иначе – или промолчал бы. Сейчас мне стыдно за суету, соцсети я давно оставил. Было бы удивительно, если бы я остался прежним. Эти десять лет изменили многое.

Но главное не изменилось.

Я, как и раньше, считаю Возрождение XV–XVI веков высшим достижением человечества. Как и раньше, считаю, что возможно возрождение Возрождения.

Я по-прежнему считаю коммунизм целью развития истории, по-прежнему верю в Бога. Я был неверующим лет до сорока пяти. Долго. Под влиянием различных событий изменился, стал верующим. Это изменение радикальное, это не реплики в соцсетях. Верю в жизнь вечную. Страшусь ада. Люблю Бога. Это не противоречит коммунистическому идеалу. Напротив.

Впрочем, я говорил об этом и десять, и двадцать лет назад. Это не поменялось.

– Многие помнят ваши высказывания десятилетней давности, в которых вы критиковали и присоединение Крыма, и «Русскую весну» в Донбассе, и внутриполитические процессы в России. Что вы сейчас думаете обо всём этом?

– Когда случилось присоединение Крыма, я испугался (и не напрасно) того, что этот манёвр станет катализатором грядущих событий. Моей первой реакцией было письмо – открытое письмо в «Фейсбуке»1 – моим украинским друзьям. В письме я просил не допускать эскалации конфликта, а совершить жест доброй воли – взять и подарить Крым России. В конце концов эта русская территория когда-то досталась Украине случайно, по произволу недобросовестных советских бонз – Маленкова и Хрущёва. Легко пришло – легко ушло. Не стоит из-за территории горевать. Совершить в то время такой поступок – взять и самим подарить Крым России – было, на мой тогдашний взгляд, наиболее разумным способом потушить разгоравшийся костёр. Помню, это письмо зачитал Михалков в телеэфире. В самом деле, какой экстраординарный дипломатический ход! Письмо, как теперь понятно, наивное, было встречено негативно моими украинскими друзьями. А что ещё от нас потребует Россия? – с гневом спрашивали меня. Меня предупреждали, что позиция миротворца – нежелательна: следует сразу определить – ты за Россию или за Украину? Я отвечал: я за мир. Главным побудительным мотивом моих записок того времени было желание силой убеждения предотвратить большую войну. Я писал запальчиво, мне казалось, что ещё можно остановиться.

Сейчас, задним числом, отрекаться от некогда написанного не нужно. Не скрываю того, что писал. Я хотел – как хочу и сейчас – остановить пожар войны. Тогда, в самом начале, я полагал это ещё возможным. Я счёл первые рейды в Донбасс (совершённые под водительством Стрелкова) опасной авантюрой. И, если вы вспомните, что Россия в то время не расценивала бойцов Стрелкова как регулярные части, основания считать это авантюрой – были. Достаточно вспомнить ставшую мемом фразу о солдатах регулярной армии, замеченных в Донбассе: «ихтамнет». Я реагировал так, как и должен был реагировать человек, не желающий большой войны, – выступал против локальных провокаций.

Провокации были как минимум обоюдные, и с украинской стороны таковых было в избытке. Но в зарождающейся войне всегда разумно пробовать остановить сильного. Я обращался к сильной России с вопросом: не лучше ли воздержаться от большого конфликта, который неминуемо разовьётся из локальных пожаров. В те годы я писал картины, предостерегающие от войны, обличающие приближающуюся катастрофу. Понимаю, что мои реплики тех лет могут стать поводом для доноса, что делать? Спекуляции всегда возможны, а в годы войны донос на неблагонадёжного приветствуется. Правда состоит в том, что все эти годы я напряжённо думал над тем, что происходит. Искал ответ и в истории российской, и в истории европейской.

В дальнейшем события развивались стремительно, в конфликте были уже задействованы иные силы, и развивался конфликт иначе, нежели я мог предполагать. Вступили в силу древние исторические алгоритмы, властно напомнившие и о времени Второй мировой, и о временах Петра и Мазепы, Сталина и Бандеры, гетмана Скоропадского и Петлюры. Степан Бандера, фигура в высшей степени неприятная, стал национальным героем Украины. Я видел, как воскрешаются из небытия лозунги нацизма, которые получают право на использование. Я видел отрицание русской культуры как культуры варварской. Пожар разгорелся мировой, и мои прежние реплики, направленные против авантюр Стрелкова, потеряли смысл. Требовалось заново всё продумать. Я надолго замолчал. Скверно, если человек за десять лет не уточняет свою точку зрения. Из социальных сетей я ушёл. И молчал три года. И далеко не сразу решился заговорить вновь.

Собственно говоря, мой роман описывает эволюцию взглядов человека, которому довелось жить в наше время и которому приходится выбирать. А выбирать в войне братьев он не хочет. Говоря коротко, я выбираю любовь. Я не политик и не солдат (допускаю, что моя позиция вызовет раздражение у тех и других) – я писатель и историк. Роман называется «Сторож брата» и отсылает к известной библейской притче. «Разве я сторож брату моему?» – эта фраза призвана снять ответственность за содеянное. Но в романе говорится, что ответственность с брата снять нельзя: мы все приговорены быть охранителями брата, мы должны стать сторожами братской любви. Мне говорят, что сегодня требуется ненавидеть или одних, или других. Но я не могу, я не в состоянии ненавидеть. То несчастье, которое случилось с нашими народами, должно преодолеть именно и только братской любовью.

Говорить о любви во время кровопролития и несвоевременно, и опасно, но я не вижу иного достойного дела для писателя.

– Писатель говорит с читателем, а что касается власти – стремитесь ли вы в том числе говорить и с властью?

– Я думаю, что приближаться к власти для художника опасно. Достаточно примера Пушкина. А в ХХ веке судьбы Маяковского, Булгакова, Бабеля, Мейерхольда, Фадеева – урок для всех. Правда, и отдаление от власти не обещает покойной старости. Нигде не уцелеть. Но, по крайней мере, умираешь свободным.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной

Иди, куда влечёт тебя свободный ум...

Пушкин это написал, однако не сумел отдалиться от царя, стал жертвой дворцовой интриги. Вспомните судьбу Томаса Мора, наперсника юности Генриха VIII. Вспомним также строки Грибоедова: «Минуй нас пуще всех печалей / И барский гнев, и барская любовь».

Вероятно, правильней сформулировать вопрос так: «Интеллектуал и власть». Понятия плохо сочетаются. Интеллектуал всегда сомневается, иначе он не интеллектуал. А власть не сомневается никогда, иначе она не власть. Крикливый Маяковский востребован, а сомневающийся Маяковский («Клоп», «Баня», «Во весь голос», «Про это») не нужен категорически.

Здесь дело в том, что власть как бы представляет «народ», подавляющее большинство населения. Представляет ли на самом деле – недоказуемо. Но объявлено, что представляет. А интеллектуал не представляет большинства и страдает по этому поводу. Он ведь хочет творить «для всех».

Пастернак, старавшийся всю жизнь стоять особняком, написал:

И разве я не мерюсь с пятилеткой,

Не падаю, не подымаюсь с ней?

Но как мне быть

с моей грудною клеткой

И с тем, что всякой косности косней.

Напрасно в дни великого совета

Где высшей страсти отданы места,

Оставлена вакансия поэта –

Она опасна, если не пуста.

То есть если ты – поэт, то ты сомневаешься, но раз ты сомневаешься, большинству ты чужд, и большинство тебя не пожалеет. «Я Пастернака не читал, но осуждаю». В этом заявлении больше мудрости, чем кажется. Пастернака и не требуется читать, чтобы осудить. Чтобы понять – требуется читать, а чтобы осудить – не требуется.

Увы, ещё в «Государстве» Платона страта «поэтов» была подконтрольна «стражам». С тех пор ничего не изменилось. Художник всегда хочет быть независимым и одновременно признанным. Так не бывает или бывает редко.

– Чувствуете ли вы, живя в Европе, пресловутую отмену русской культуры?

– Запрет на русскую культуру глуп. Русская культура – часть мировой культуры, отменить её можно, отменив культуру вообще, повсеместно на всём земном шаре. Представить мир без Толстого или Чехова невозможно.

Кстати, особенностью русской культуры является самокритика. Никто из сегодняшних ниспровергателей не сравнился в критике России и русской культуры с Чаадаевым и Толстым, или с Радищевым и Щедриным, или с Зощенко и Зиновьевым. Это особенность русской культуры – самокритика, причём беспощадная, даже злая. Можно спросить: что более всего ненавистно русским художникам в России? Крепостничество, мещанство, трусость, империализм, неграмотность? Всё вышеперечисленное, конечно. Но более всего ненавистно холуйство. Лакейство перед отечественным вельможей ничуть не лучше лакейства перед западным авторитетом. «Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам». Это цитата из Ленина. Самокритика русской культуры касается абсолютно всех пороков отечества, в том числе и заискивания перед Западом. Чацкий («Горе от ума») презирает лакейство во всех проявлениях: вельможам двора «прислуживаться тошно», но тошно и от поклонения «французику из Бордо». Хранить достоинство – значит быть независимым от любого лакейства.

Что касается меня лично, то я русский писатель и пишу на русском языке. Для меня естественно издавать книги в России и говорить с русским читателем.

– Вот вопрос, который часто задают: вы писатель, который пишет картины? Или художник, который пишет романы?

– Россия – страна литературоцентричная. В России всё происходит через слово, всё «отстоялось словом» (выражение Маяковского), даже живопись.

С живописью в России дела гораздо лучше, чем принято считать. Русская живопись существует, непохожая на итальянскую или французскую. Помимо великих шедевров иконописи выделяю четырёх гениальных русских художников: Сурикова, Петрова-Водкина, Филонова, Шагала. Их картины легко переводятся в словесный ряд, их картины можно рассказать. Они почти писатели.

Я искренне не знаю, кто я – художник или писатель. Смесь того и другого. Знаю, что свои книги могу иллюстрировать своими картинами. Но всё это такая незначительная мелочь. Мы ведь становимся кем-то (художником, или певцом, или строителем), чтобы полнее выразить своё главное назначение: быть человеком, уметь любить. Работа, если работаешь в полную силу, помогает обнажить спрятанные в человеке качества: умение защищать, милосердие, братство. Выражается это главное опосредованно через профессию. Скажем, кому-то удаётся выразить главное сущностное в себе через работу плотника, а другому через работу скульптора, а третьему надо быть физиком. В этом отношении специальность вторична, важно то, как специальностью распорядиться. Видимо, специальность живописца не помогла мне раскрыться до конца, потребовалось ещё и писательство. В детстве отец говорил мне: нельзя научиться быть писателем. Если тебя некая сила подтолкнёт к писательству, только тогда пиши. Так и случилось. Я долго собирался стать писателем и в сорок лет стал. Наверное, я слишком писатель, чтобы стать полностью художником. Все свои картины я придумываю как рассказы, а большие картины как романы. Видимо, это свойство русской культуры – всё, даже музыку и даже живопись, толковать через слово.

– Вы живёте в Европе уже около пятнадцати лет – чувствуете ли вы себя эмигрантом?

– Когда я уезжал из России, я не рассматривал отъезд как эмиграцию. В те годы уехать и вернуться было просто. Сейчас невыносимо сложно. Уезжал я не потому, что бежал от режима, политика вообще не была причиной отъезда. Это было скорее профессиональное: в Германии мои картины были востребованы, а в России в тот момент была мода на концепт, сформировался модный круг концептуально продвинутых мастеров, и я был не вхож в эту среду. Или иначе скажу: мне стало тяжело жить в своей профессиональной среде. В Германии мои картины покупали, меня широко выставляли, приглашали в разные страны, в музеи. И я остался жить в Берлине, тогда ещё вольно дышащем городе. Сегодня город стал иным. Вообще я разлюбил города, города утратили сегодня своё исконное значение. Города создавались для защиты ремесленников, как союзы гильдий, как крепость, защищающая производителей. Сегодня, когда производство из европейских городов ушло, это уже союзы потребителей. По сути, паразитарные образования. Разлюбил города: тесно, шумно, нелепо. Дни горожанина проходят в суете, причём бессмысленной.

Уехал из Берлина во французскую деревню на острове, где прожил десять лет. Там, на острове, написал «Красный свет», там написал «Сторож брата», там написал сотню картин. Потом дети выросли, потребовалось снова вернуться в город, туда, где школы.

Понятие «эмигрант» пришло в сознание снова и стало болезненно актуальным. Я не готов быть эмигрантом, никогда им не был. Я деревенский житель, островитянин. Но надо жить жизнью города, причём чужого мне города. Это непривычное, чуждое мне состояние.

Я возвращаюсь в Россию и романом, и живописью. В 2025 году должна состояться моя большая выставка в ГМИИ им. Пушкина.

– Значительная часть романа посвящена происходящему в последние десять лет на Украине. Как вы лично переживали все эти события?

– Булат Окуджава однажды написал:

А как первая война – да ничья вина.

А вторая война – чья-нибудь вина.

А как третья война – лишь моя вина,

а моя вина – она всем видна.

Болезненно точные слова. Первая мировая была «ничьей виной», во Второй мировой повинен нацизм и фашизм. Но череда войн начиная с Алжирской и Вьетнамской уже персонифицирована. Это уже «моя вина». Переживаю войну как свою собственную вину. Значит, я ничего не сделал для того, чтобы войны не было. Твёрдо знаю: ненавистью войну не отменить – ненависть усугубляет войну. Войну можно остановить только любовью. Прежде всего любовью к истине. Это звучит наивно, знаю. Тем не менее повторю: всякая война есть прежде всего ложь. Отвечая войне, требуется доискаться истины в причинах, сделавших войну реальностью. От интеллектуалов ждут решения вопроса, хотя огонь войны пожирает всё, даже мысли. На меня большое впечатление произвела статья Даниэля Герена «Сожаление о Магрибе», предсказавшая Алжирскую войну.

Что переживали французские писатели и художники в 1954 году, когда началась Алжирская война? Вспомните Сартра и его конфликт с Камю. Камю, как известно, осудил коммунизм и одновременно отказался признать независимость Алжира. Точнее, он промолчал о войне, решив не усугублять суждением происходящее.

В конфликте Сартра и Камю (Камю погиб в автокатастрофе в 1960-м, до завершения Алжирской войны) – основные сюжетные линии сегодняшних рассуждений.

Я написал 900 страниц, чтобы ответить на вопрос о войне, о вражде двух братьев, хотя ответ может уместиться в одном слове «мир». Я за мир, за братство в небратском мире; человеческая жизнь важнее всех побед.

___________________

1 Социальная сеть запрещена в РФ.

«Чтобы изложить мои взгляды, потребовался роман…» / Литературная газета (lgz.ru)

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.