Сегодня день рождения нашего прославленного соотечественника выдающегося поэта харьковчанина Бориса Чичибабина

При Сталине его посадили за решетку, при Брежневе изгнали из Союза писателей, в независимой Украине ругали за отсутствие нового патриотизма. А он хотел одного: «Дай Бог свое прожить без фальши».

О том, как одному из крупнейших поэтов минувшего столетия «преподнесли подарок» к его юбилею — отлучили от насквозь фальшивой Спілки українських письменників, рассказывают документы, недавно найденные в архиве бывшего КГБ УССР. По нашей просьбе их прокомментировала и рассказала о других малоизвестных событиях из жизни поэта его вдова Лилия Семеновна Карась-Чичибабина.

«ПУСТЬ ЛУЧШЕ БУДЕТ СТУКАЧ, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ МОИ СТИХИ»

Теплыми майскими днями 1971 года Киев охватила писательская лихорадка. «Инженеры человеческих душ» съезжались на свой съезд со всех концов республики. Повидаться с коллегами приезжали даже те, кто не удостоился чести быть избранным делегатом. Жили кто в гостиницах, кто у друзей на дачах и квартирах. Гости и хозяева обсуждали грядущие перемены в руководстве Спілки. Перемены не могли быть к лучшему. Оттепель миновала, власти завинчивали гайки.

Накануне съезда первый секретарь ЦК КПУ Петр Шелест поручил председателю украинского КГБ Виталию Никитченко составить аналитическую справку о настроениях в писательской среде. Республиканская СПУ на то время насчитывала около девяти сотен штыков. Проверяли каждый, выявили несколько негодных к употреблению:

«11 мая 1971 года. Совершенно секретно. Серия «К».

Докладная записка

Согласно Вашему указанию КГБ при СМ УССР проведена определенная работа в писательской организации республики в связи с предстоящим VI съездом СПУ. Главное внимание при этом обращалось на выявление лиц, возможно, вынашивающих намерения использовать съезд для проведения идеологически вредных акций».

В этом контексте всплыло имя Бориса Чичибабина:

«Отдельные члены Харьковской областной писательской организации занимаются антиобщественной и идеологически вредной деятельностью.

Например, поэт Б. Чичибабин, ранее судимый за антисоветскую деятельность, а затем профилактированный органами КГБ за создание и чтение идеологически вредных стихотворений, по оперативным данным, продолжает писать стихи упаднического и антисоветского толка, восхваляет Солженицына, поддерживает связи с лицами, допускающими аналогичные действия, обменивается с ними литературой самиздата».

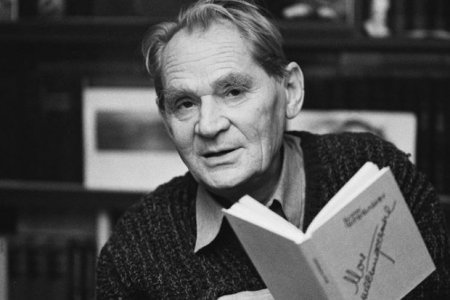

Лилия Карась и Борис Чичибабин. «У меня вот-вот должно было определиться с замужеством, и вдруг — он. Как снег на голову. Мало знакомый, на 15 лет старше...»

Среди гостей, собравшихся на Печерске в доме киевского профессора-латиниста и одновременно поэта-юмориста Юрия Шанина, известного остроумными эпиграммами в «Литературной газете», было пять делегатов писательского съезда, поэт Борис Чичибабин и эссеист Феликс Кривин.

По Кривину, «советские писатели делились на две четко разграниченные категории: писатели и члены Союза писателей... Появилась новая категория — бывших членов Союза писателей, — звание, со временем ставшее более почетным, чем звание действительного члена Союза писателей». Борис Чичибабин и был будущим бывшим членом Союза писателей. Это можно было предвидеть по стихам, которые он читал. Феликсу Кривину запомнилось:

Наточен топор, и наставлена плаха.

Не мой ли, не мой ли приходит черед?

Но нет во мне грусти и нет во мне страха.

Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.

— Лилия Семеновна, вы знали, что за Борисом Алексеевичем постоянно следил КГБ?

— Догадывалась, но полной уверенности не было. В апреле 1974 года Бориса вызвали по доносу в КГБ. Ему предъявили обвинение в том, что он давал знакомым читать «Раковый корпус» Солженицына и другие материалы. Продержали три часа, заставили подписать протокол, что он прекратит распространять самиздат и читать стихи антисоветского содержания. Друзья-диссиденты, в том числе Генрих Алтунян, были недовольны тем, что он подписал протокол, так как в случае невыполнения на Бориса могли открыть дело. Он стал осторожнее с самиздатом, но перестать читать свои стихи, конечно, не мог.

Других точных фактов об интересе КГБ к мужу у меня не было. Теперь видно, что там занимались Борисом всерьез.

— И вы не замечали стукачей в своем окружении?

«Если душа закрыта для красоты, добра, веселья и радости, человеку ничто материальное не поможет»

— Наверное, среди тех, кто брал у нас почитать самиздат, были доносчики. Но я никого не хочу обвинять. Часто люди шли на такое вынужденно. Один человек из нашего круга сказал Борису Алексеевичу: «Мне предложили доносить на вас». Он отказался и решил, что лучше уедет из страны. Но не каждый мог поступить так.

Как-то на день рождения Бориса пришел наш приятель. Увидел среди гостей человека (называть его не буду) и ушел, сказав, что не хочет находиться в одном месте со стукачом.

— Может, лучше было выгнать стукача?

— Но ведь проверить это серьезное обвинение возможности не было. Борис Алексеевич сказал: «Ну, пусть лучше будет стукач, который любит мои стихи и к тому же сам пишет стихи».

«ЧТОБ НА ЗЕМЛЮ НЕ ПРИШЛА НОВАЯ ЕЖОВЩИНА!»

По описанию Феликса Кривина, выглядел Борис Чичибабин человеком нескладным, с улыбкой застенчивого ребенка, совершенно для славы неприспособленным, долговязым и сутулым — словно стесняющимся своего роста. И поэтический псевдоним он себе взял длинный, неудобный, под стать фигуре. Хотя паспортная фамилия, по усыновившему его в младенчестве отчиму, куда милее для слуха — Полушин. О родном отце Бориса Алексеевича известно лишь, что звали его Иван, фамилия — Авдеев.

— Вы что-нибудь знаете об отце Бориса Алексеевича?

— Какие-то подробности рассказала мне Лидия Алексеевна, сводная сестра Бориса, — дочь его мамы и отчима.

Борис до 19 лет считал, что его отцом был кадровый военный Алексей Ефимович Полушин. Семейная тайна открылась во время войны, когда Наталья Николаевна, мама Бориса (она работала медсестрой) поделилась своим секретом с начальницей, а та не удержалась — разболтала всем.

Возлюбленная поэта Марлена Рахлина с его сестрой Лидией Полушиной, 1946 год

Лидия Алексеевна вспоминала, что Борис, как сумасшедший, кричал маме: «Скажи, что это неправда! Скажи, что это неправда!». Та была вынуждена подтвердить этот факт и просила у сына прощения.

Родного отца, Ивана Павловича Авдеева, Борис никогда не видел. Он был начальником строевого отряда Харьковской пехотной школы. Неизвестно, оформил ли он свой брак с Натальей Николаевной. Жили они в Харькове, но рожать она поехала к маме в Кременчуг. Поэтому во всех биографиях Бориса Чичибабина указывают этот город местом его рождения.

Алексей Ефимович Полушин женился на Наталье, когда Борису было немногим больше года. Отчим любил пасынка, как родного. И Борис, даже узнав истину, продолжал называть его папой.

— Некоторые биографы Бориса Чичибабина пишут, что свой псевдоним он взял в честь двоюродного деда по материнской линии, известного ученого-химика Алексея Евгеньевича Чичибабина...

— Борис всегда говорил, что взял литературный псевдоним по фамилии своей мамы — Чичибабиной. Хотя Алексей Евгеньевич действительно был незаурядным человеком. В годы Первой мировой войны под его руководством разрабатывались способы производства лекарств, которые спасли жизнь тысячам солдат. В СССР, когда только-только была учреждена Ленинская премия, среди первых награжденных был Алексей Чичибабин.

— Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, бывают «странные сближенья». Один литературовед написал, что в рукописи пьесы Михаила Булгакова «Адам и Ева», где главный герой — химик Ефросимов, есть следы упоминания об академике Чичибабине. Своего героя Ефросимова (Чичибабина) писатель охарактеризовал как «конченого человека в СССР».

Евгений Евтушенко и Борис Чичибабин читают стихи на праздничном митинге у памятника Пушкину, Харьков, 1989 год

— В 1930 году Алексей Евгеньевич уехал во Францию. Основной причиной отъезда послужило большое семейное горе. Его дочь, студентка, тоже химик, попала в пары соляной кислоты и погибла. После перенесенного горя жена Алексея Евгеньевича нуждалась в серьезном лечении, и он получил разрешение выехать в Париж. Назад не вернулся, а в 1936 году его исключили из академиков и в 1937-м лишили советского гражданства. Поэтому взять в качестве литературного псевдонима фамилию Чичибабин было для Бориса довольно рискованно.

Алексей Евгеньевич с годами возглавил одну из лабораторий в Пастеровском институте. Скончался он в Париже в 1945 году. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В 1990 году его посмертно восстановили в членах Академии наук.

«ГРУСТНО МНЕ: Я НИ ВО ЧТО НЕ ВЕРЮ — НИ В ЛЮБОВЬ, НИ В ЖИЗНЬ, НИ В КОММУНИЗМ»

Вернись академик Чичибабин в СССР в 1937-м, ему вряд ли удалось бы вывернуться из «ежовых рукавиц» сталинского террора. Зато в 1946-м они схватили за горло поэта Чичибабина.

К тому времени сам Ежов по обвинению в подготовке государственного переворота и мужеложстве, которое, как записано в приговоре, «совершал, действуя в антисоветских и корыстных целях», уже давно был расстрелян. Сталин страстно желал, чтобы имя ненавистного приспешника было стерто и из памяти народной.

А вот Борис Чичибабин помнил:

Пропечи страну дотла,

Песня-поножовщина,

Чтоб на землю не пришла

Новая ежовщина!

— Лилия Семеновна, это за строку о «новой ежовщине» Борис Алексеевич поплатился сталинской пятилеткой — пятью годами тюрьмы и лагеря?

— Были и другие крамольные стихи. В архиве Чичибабина есть письмо известного литературоведа, преподавателя МГУ Владимира Турбина. Он учился вместе с Борисом Алексеевичем на первом курсе филфака Харьковского университета. Турбин писал Борису: «Было твое стихотворение в стенгазете, которое кончалось меланхолическим двустишием:

Грустно мне: я ни во что не верю —

Ни в любовь, ни в жизнь,

ни в коммунизм.

...И удивляться остается тому, что ты тотчас же, в день, когда стенгазету вывесили, не схлопотал срока — милостивцы какие-то, еще чуть не год терпели тебя».

Кажется, еще одной причиной ареста стал какой-то «хвост», который тянулся за Борисом с Закавказского фронта. Во время войны он служил солдатом стрелкового полка, а после окончания школы авиаспециалистов — на военном аэродроме механиком по авиаприборам.

— А что Борис Алексеевич рассказывал о человеке, который навел на него чекистов?

— Этого человека арестовали в Москве по какому-то делу, и он назвал фамилию Полушина. Поэтому дело Бориса раскручивали не в Харькове, а в Москве. В Бутырской тюрьме он написал стихотворение «Кончусь, останусь жив ли» (сегодня более известно как «Красные помидоры», ставшее визитной карточкой поэта. - Прим. ред.):

...Лестницы, коридоры,

хитрые письмена...

Красные помидоры

кушайте без меня.

После двухлетнего следствия (Лефортово, Лубянка, Бутырка) был отправлен в Вятлаг Кировской области. Но Чичибабину всегда было неловко, когда говорили о его трудной судьбе. Зная о страшных судьбах своего поколения, свой пятилетний срок он называл смехотворным. Не любил вспоминать арест, лагерь и не хотел, чтобы мы брали его дело в архиве. Значит, я и не касаюсь этой темы.

Из лагерного письма Бориса Чичибабина родным.

«Очень беспокоюсь за ваше здоровье. Поймите только одно: у меня было такое, что мне оставался только один выход — умереть, но я вспомнил про вас и ради вас остался жить».

Арест обернулся для Бориса потерей возлюбленной — Марлены. Она тоже училась на филфаке и писала стихи. Песню «Все будет завтра» на слова Марлены Рахлиной знают ценители творчества Елены Камбуровой. В семьях влюбленных ожидали, что их отношения вот-вот перерастут в законный брак. Бориса арестовали по дороге на свидание.

Его отчим-подполковник, который не испугался служебных неприятностей, обивал пороги инстанций с просьбами о смягчении участи молодого узника. Не исключено, что всего пять лет лагерей в какой-то степени его заслуга. Лилия Семеновна Карась-Чичибабина уточнила: борьба за пасынка закончилась для отчима инфарктом.

Марлена трижды ездила вместе с ним и мамой Бориса на свидания в Вятлаг, хотя в те же месяцы и годы ее жестоко прорабатывали на собраниях за собственные стихи. Очень скоро посадили и ее родителей.

Из Бутырки Чичибабин передал Марлене «Махорку», второе из знаменитых стихотворений, вошедших в антологию «тюремной» лирики:

...Один из тех,

что «Ну, давай покурим»,

сболтнет, печаль

надеждой осквернив,

что у ворот задумавшихся тюрем

нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.

Я не хочу нечаянных порук.

Дымись дотла, душа моя, махорка, —

мой дорогой и ядовитый друг!

Младший брат Марлены Феликс рассказал в своих мемуарах: «Целыми днями лежала она, уткнувшись в подушку... и плечи ее содрогались от рыданий. Временами, однако, вдруг подхватывалась, куда-то бежала, но возвращалась в еще более истерзанном виде — и опять слезы, слезы... Потом я узнал, что она бегала в МГБ — пыталась доказать, что Борис на самом деле «честный комсомолец», показывала им какие-то его благонадежные стихи... Разумеется, это не помогло».

В конце концов Марлена Рахлина вышла замуж (ее сын — известный харьковский правозащитник Евгений Захаров), но они с Борисом остались добрыми друзьями на всю жизнь. В 1990 году Борис, уже лауреат Государственной премии СССР, написал к книге ее стихов предисловие, дал высокую оценку ее поэтическому дару.

48-летний, уже нашедший главную подругу жизни — Лилию, Борис Чичибабин обратился к Марлене с печальными и нежными стихами:

Марленочка, не надо плакать,

мой друг большой.

Все — суета, все — тлен и слякоть,

живи душой.

«А ЕСЛИ ЕСТЬ МЕЖ НАС ИУДА, — ПУСТЬ ОН ПОДАВИТСЯ БОРЩОМ!»

Из лагерного письма Бориса Чичибабина родным.

«Я уже писал вам о том, что теперь мой начальник — женщина, а это значит, что я всегда должен быть чисто и аккуратно одет. Не потому, что она — мой начальник, а потому, что по моему человеческому кодексу поведения при женщине непременно нужно быть чисто и аккуратно одетым...».

— Лилия Семеновна, из лагеря Борис Алексеевич вернулся в Харьков не один, а со спутницей по имени Клава...

— Да, в лагере он симпатизировал этой женщине. Она была вольнонаемная, и Борис работал у нее в помощниках. Клава страдала эпилепсией, а Борис считал, что климат и харьковские врачи вылечат ее. Еще до своего освобождения он отослал Клаву в Харьков «на голову» родителей. Чтобы прописать ее в городе, вынужден был пойти с ней в загс.

Я не знаю, жили ли они как муж с женой, но вскоре Клава нашла работу и общежитие. Потом она устроила свою судьбу, и Борис был очень рад за нее. Клава уехала обратно на Север.

Родной город встретил вернувшегося зека враждебно и ни на какую работу не брал. Потаскав немного декорации в Харьковском театре русской драмы, он пошел учиться на бухгалтера. Феликс Рахлин вспоминал сцену, свидетелем которой был: «Привычно-смиренно стоит он перед каким-то чином, а тот его отчитывает, читает какую-то нотацию, Борис же послушно кивает головой».

С наступлением хрущевской оттепели Чичибабин ожил, повеселел, обрел друзей среди актеров и филологов. Его тревожило одно — что после знаменитой речи Хрущева о культе личности Сталина может появиться соблазн думать, будто возврат к прежнему невозможен. Чичибабин знал, что возможен:

Однако радоваться рано —

и пусть орет иной оракул,

что не болеть зажившим ранам,

что не вернуться злым оравам,

что труп врага уже не знамя,

что я рискую быть отсталым,

пусть он орет, — а я-то знаю:

не умер Сталин.

Как-то в Харьков навестить сестру заехал известный поэт Борис Слуцкий, познакомился с Борисом Чичибабиным. Его стихи так понравились Слуцкому, что он помог напечатать их в журнале «Знамя».

Почти одновременно в Москве и Харькове у Чичибабина вышли сборники. Потом еще две книжки. Это было признание. Далось оно ему, правда, дорогой ценой. За «добро» на издание следовало демонстрировать лояльность. Со всей беспощадностью к себе он как-то признался друзьям: «Чувство панели я испытал сполна, причем без всяких оправдывающих мотивов, ибо продавался с удовольствием и упоением: как-никак у меня вышло четыре омерзительнейших книжки».

Большие поэты сумели отделить в стихах Чичибабина зерна от плевел и высоко оценили его талант. Его напечатали в лучшем из советских журналов — «Новом мире» Твардовского и приняли в Союз писателей. Одну из рекомендаций для вступления дал Самуил Маршак.

При этом Борис Алексеевич не переходил на творческие хлеба и держался твердой специальности — теперь уже экономиста-товароведа в трамвайно-троллейбусном управлении. Рассказывали, что, как и всех сотрудников, его обязывали ходить по вагонам, искать безбилетников. В ТТУ он так и проработал до самой пенсии.

Его новой спутницей стала паспортистка домоуправления Матильда, по-домашнему Мотя или Мотик, удивлявшая знакомых интеллектуалов своей невписываемостью в их круг. Но благодаря этой женщине в жизнь поэта вошел уют своего дома. Он любовался ее домашностью, ловкостью и воспел в шуточно-философской оде «Моя подруга варит борщ»:

Лишь добрый будет угощен,

лишь друг оценит это блюдо,

а если есть меж нас иуда, —

пусть он подавится борщом!..

И вдруг гнездо-убежище пошло вразнос.

«СНИМИ С МЕНЯ УСТАЛОСТЬ, МАТЕРЬ СМЕРТЬ...»

— Лилия Семеновна, что случилось? Почему налаженная, казалось, жизнь дала трещину?

— Борис Алексеевич, толстовец, был рад тому, что Матильда Федоровна — неглупая и добрая женщина из народа. Он перешел жить в ее комнатушку в самом центре Харькова в 1956 году — так зафиксировано в его потерявшемся, а потом найденном паспорте. Сюда приходили познакомиться с ним Борис Слуцкий, Григорий Поженян, Григорий Левин — бывшие харьковчане, ставшие известными московскими поэтами. В 1959-м с Борисом Чичибабиным познакомился, будучи в Харькове, Евгений Евтушенко.

Когда в 1960-м Борис стал популярен, между ним и Матильдой начался разлад. Она, по словам Марлены, начала ревновать его к известности, все больше ощущалась разница в их духовном уровне. Участились скандалы.

В это время Борис Алексеевич переживал вновь усилившийся идеологический прессинг. Окончательно рухнули надежды, связанные с оттепелью. Разразился процесс над Синявским и Даниэлем. Все вместе это сказывалось на его душевном состоянии, и он написал страшное стихотворение «Сними с меня усталость, матерь Смерть...».

Гэбисты взялись за поэтическую студию при Доме культуры работников связи, которой руководил Чичибабин. Года на полтора она стала основным местом его заработка. Он читал студийцам, кроме своего, из Ахматовой, Мандельштама, чьих книжек днем с огнем нельзя было сыскать. Однажды решил провести вечер, посвященный Пастернаку. Кто-то, конечно, донес, и когда все собрались на вечер, оказалось, что дверь в зал заперта. Студию закрыли навсегда.

Это было грубо, унизительно, он словно провалился в черную пропасть. Накатил весь ужас существования, разорения сразу двух домов и двух семей — собственного и студийного.

И снова все случилось вдруг. Судьба послала ему в утешение Лилю, инженера по образованию и месту работы, но тонко чувствующую поэзию, понявшую его дарование и горе.

— Я немного писала стихи, — вспоминает Лилия Семеновна. — Однажды мой сотрудник без разрешения вытащил из стола тетрадку со стихами и отнес Борису. Пришлось идти за тетрадкой. Я нечасто посещала студию, но однажды Чичибабин дал мне почитать отпечатанные на машинке стихи Мандельштама. Это было потрясение.

Позже, уже после закрытия студии, мы случайно встретились с Борисом Алексеевичем на улице. У меня вот-вот должно было определиться с замужеством, и вдруг — он. Как снег на голову. Малознакомый, на 15 лет старше...

— Трудно было представить себя женой этого человека?

— В первое время я стеснялась появляться вместе с ним на людях. Все было так неожиданно. Называла его «Борис Алексеевич», ему — 45, а мне — 30, разница казалась большой, потом все сгладилось.

Ему трудно далось расставание с Мотей. На прощание он оставил ей квартиру, которую выделили ему от Союза писателей, дачу. Жить перешел ко мне в хрущевку. С собой принес только томики серии «Сокровища лирической поэзии» и две книги из большой «Библиотеки поэта»: Пастернака и Цветаеву.

Постепенно Борис ввел меня в круг своих друзей, где были замечательные, интересные люди — поэты Марлена Рахлина, Марк Богославский, Аркадий Филатов, актер, бард Леонид Пугачев, актриса, мастер художественного слова Александра Лесникова. Потом и я познакомила его со своими друзьями.

Борис Алексеевич признавался мне, что наша встреча воскресила его:

И сам воскрес, и душу вынес

к полдню,

и все забыл, и ничего не помню.

Не спрашивай, что было до тебя.

Борис Чичибабин сделал еще один судьбоносный шаг — решил писать без оглядки на цензуру. Соответственно ни одна его книжка больше не увидела свет в государственных издательствах. Других не существовало.

Зато его напечатали в самиздате. С этого момента его имя было выбито на скрижалях «враждебно настроенных лиц».

Из «Информационного сообщения» в ЦК КПУ (где уже правил Владимир Щербицкий) за подписью председателя украинского КГБ Виталия Федорчука.

«Секретно. 28 апреля 1973 года.

Применение мер профилактического характера в отношении враждебно настроенного лица.

В октябре 1972 года Управлением КГБ был взят в оперативную проверку член Союза писателей Украины поэт Чичибабин Борис Алексеевич, 1923 года рождения, уроженец гор. Кременчуга Полтавской области, русский, беспартийный, судимый в 1946 году за антисоветскую агитацию и пропаганду к пяти годам лишения свободы, впоследствии реабилитированный, который, оставаясь на враждебных позициях, среди окружения систематически клеветал на советскую действительность.

Установлено также, что Чичибабин в своих «произведениях», распространявшихся в материалах так называемого самиздата, в частности, в стихотворении «На смерть Твардовского», написанном в 1972 году, призывал советский народ к борьбе с существующим строем».

«А Я И ТАК В ЛЕТАХ НЕРАННИХ, ТРУД ЛИШНИЙ ПОД МЕНЯ КОПАТЬ»

Из стихотворения Бориса Чичибабина «Памяти Твардовского»:

Вошло в закон, что на Руси

при жизни нет житья поэтам,

о чем другом, но не об этом

у черта за душу проси.

И если жив еще народ,

то почему его не слышно

и почему во лжи облыжной

молчит, дерьма набравши в рот?..

— Это стихотворение фигурировало при исключении Чичибабина из Союза писателей, — рассказывает Лилия Семеновна, — даже в перестроечное время, когда Бориса Алексеевича стали печатать, оно казалось слишком резким. В журнале «Дружба народов» последнюю строку переделали на «молчит, воды набравши в рот»».

В донесении в ЦК В. Федорчук продолжал:

«В некоторых из них (стихах. - Авт.) выражал солидарность с сионистами, выехавшими в Израиль. В 1971 году на вокзале, провожая убывавших из Харькова за границу евреев, прочитал свой стих, заканчивающийся словами: «Уезжающим — Синай, остающимся — Голгофа». Впоследствии это стихотворение попало за кордон и было там опубликовано.

В марте 1973 года Управлением КГБ было принято решение о применении к Чичибабину через общественность города и отделение областной писательской организации мер профилактического характера. Доложенные УКГБ обкому КП Украины материалы на Чичибабина были использованы на собрании партийного актива Харьковской области, в кратком изложении опубликованы в областных газетах, а затем оглашены на собрании членов Союза писателей.

На состоявшемся 25 апреля сего года заседании правления организации писателей Чичибабин единогласно исключен из членов СПУ.

Управление КГБ продолжает осуществлять за Чичибабиным оперативное наблюдение.

Председатель Комитета

государственной безопасности

при Совете Министров УССР

В. Федорчук».

Опять я в нехристях, опять

меня склоняют на собраньях,

а я и так в летах неранних,

труд лишний под меня копать.

Ну почему же лишний? Сколько народу сделало на таких подкопах карьеру, добавило на погоны звездочек, издало свои книжки.

«РАДИ БОГА, ЖИВИТЕ ВЕСЕЛЕЕ...»

— Как Борис Алексеевич воспринял свое исключение из Спілки?

— Конечно, ему было неприятно, но, как он говорил, естественно прервалась его связь с СП. Об одном только по-настоящему жалел — что у него забрали членский билет, по которому мог приобретать дефицитные книги в писательских лавках Москвы, Киева, Ленинграда. Он ведь был великим Читателем.

Незадолго до исключения харьковское отделение Спілки устроило творческий вечер Бориса Чичибабина в честь его 50-летия. Это был последний толчок к изгнанию из СПУ, потому что он читал стихи, звучавшие диссонансом в ее стенах. Конечно, читал очень острые, например: «Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю, молиться — молюсь, а верить — не верю», «Проклятие Петру» и другие. В зале присутствовало несколько лиц, явно из КГБ. Спустя несколько дней Борису позвонили из Спілки и предложили принести стихи, которые он читал.

Я не была на писательском совете, который исключал Бориса из СПУ. Марлена рассказала, что он вышел бледный и сказал: «Наконец-то я освободился».

Диссидентом Борис не был. Говорил, что если уж столько десятилетий эта власть существует, столько сил в нее вложено и пролито за нее столько крови, то ее нужно не свергать, а преобразовывать для народа. Опасался, что в обществе, не готовом к демократии, можно ожидать худших проявлений национализма. Был уверен, что национальная идея, которая становится выше человека, выше личности, может привести к фашизму.

Первым вернул Бориса Чичибабина всесоюзному читателю перестроечный «Огонек» Виталия Коротича, за ним последовали «Литературная газета» и «Новый мир».

Пришло письмо от Булата Окуджавы: «Теперь нужно побороться за восстановление в СП, а там — что Бог даст».

Лилия Семеновна помнит, как Евгений Евтушенко звонил в Киев, в Спілку. Там ответили, что поэта по фамилии Чичибабин не знают. Тогда он позвонил в Харьков.

Наконец, те же, которые исключали Чичибабина, радостно проголосовали за его восстановление. Ему даже сохранили непрерывный стаж.

Прошло три года, и Бориса Алексеевича удостоили Государственной премии. Сказано же: и последние станут первыми.

В год своего 70-летия Борис Алексеевич приехал в Киев, встретился со старыми друзьями. Вместе с Юрием Шаниным они отправились на юбилейный вечер. Его вела Лина Костенко. Поэтесса объявила, что примчалась сюда прямо из Чернобыля.

Вдруг произошло неожиданное. Юрий Шанин описал, как это было:

«...Лину понесло. Она обратилась к юбиляру и вдруг почти выкрикнула:

— Борисе Олексійовичу, як же так: коли ми всі радіємо нашій незалежності й гукаємо: «Слава Україні!», ви друкуєте в «Литературной газете» вірш «Россия, будь!». Хіба не в цій Росії за часів Шевченка вішали повсталих кріпаків?

И вдруг — совсем по-женски:

— В мене теж було два ювілеї. Але вечора — жодного...

И мне (да, наверное, и не только мне) стало жаль талантливую поэтессу».

— Помните тот вечер?

— Помню. Сначала Лина Васильевна произнесла очень хорошие слова о творчестве Чичибабина, сказала, что оно вернулось к нам колокольным звоном и тому подобное. А потом спросила Бориса: «Можно я еще скажу?». Чичибабин: «Конечно». И тут она стала укорять его за стихи «Россия, будь!», вкладывая в них совершенно иной смысл, чем у Чичибабина. Ее поддержали какие-то голоса из зала, на что Юре Шанину пришлось громко сказать: «Лина, мы пришли не тебя слушать, а Бориса Алексеевича!».

Свое выступление юбиляр начал словами, что с женщинами не спорит, а с Линой Васильевной особенно, но он не может слушать, что сейчас говорят по радио, телевидению, пишут в газетах об Украине и украинской культуре, будто никогда и ничем не связанной с русской.

Когда вечер закончился, Борис Алексеевич подписывал читателям книги. Лина Костенко, проходя мимо, обратилась ко мне: «Скажите Борису, что сейчас не нужно говорить так, все еще только начинается, нужно быть осторожнее. Сейчас все тонко, надо осторожно». Я ответила: «Ну что вы, Лина Васильевна, и в более трудные времена я не могла указывать Борису, что ему говорить и писать». Тут подошел Борис и сказал, что ответит ей стихами.

Когда мы вернулись домой, Борис Алексеевич сдержал слово:

Вот и значит, Лина, что на том,

что на этом свете,

мы один и тот же вспомним дом,

материны дети.

В доме том господствовать и клясть

чуждо горней воле.

Вот и дивно мне, что Вы за власть

ту, что вор на воре.

Из лагерного письма Бориса Чичибабина родным.

«Ради Бога, живите веселее, в жизни не столько горя и ужаса, сколько их выдумывают сами люди, — по болезни, от скуки или по невежеству... Если душа человеческая закрыта для красоты, для добра, для веселья и радости, то человеку не поможет ничто материальное, неужели это не так? А я обнимаю вас, я счастлив, и совесть моя чиста перед всеми».

http://www.bulvar.com.ua/arch/2013/3/50f7d1ecd02b8/

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.