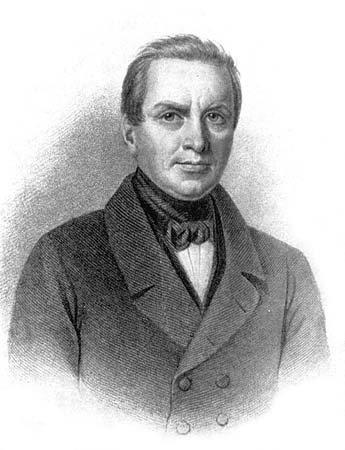

Иван Петрович Мятлев родился в Петербурге в старинной и богатой дворянской семье. С пяти лет он числился в Коллегии иностранных дел. В 1813 и 1814 годах воевал против Наполеона в звании корнета Белорусского гусарского полка, участвовал в заграничных походах, затем уволился из армии и обосновался в своем прекрасном петербургском доме, среди роскоши и знаменитых произведений искусства. В 1821 году он решил поступить на службу в канцелярию министра финансов по департаменту мануфактур и внутренней торговли. Дела не обременяли Мятлева, чины и звания шли исправно, и спустя несколько лет он уже стал действительным статским советником и камергером. В 1836 году он оставил службу, отправился в заграничное путешествие, посетил Германию, Швейцарию, Италию, Францию. Вернувшись в Петербург, открыл в своем доме-музее музыкальные вечера, куда приглашались все приезжие и отечественные знаменитости.

В атмосфере непринужденного дружеского общения, салонных разговоров, коротких необременительных отношений зарождается веселая, ироничная поэзия Мятлева, оттачивается его импровизационный талант. Литературная игра, фарс, розыгрыши, неожиданные рифмы, меткие остроты, пародии - все это составило основу своеобразной стиховой устной и письменной культуры, далекой от профессионализма, но живой и непосредственной.

Стихи Мятлев начал сочинять рано и мастерски читал их повсюду. В 1834 и 1835 годах вышли два его сборника, включившие по 14 стихотворений и сопровождавшиеся надписью: "Уговорили выпустить".

Широкую известность принесли Мятлеву комические и шутливые стихотворения начала 1840-х годов.

Потешая светскую публику макароническими стихами, поэт исподволь приготавливал ее к восприятию самого главного своего произведения, вышедшего в 1840-1844 годах,- "Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею - дан л'этранже". В нем Мятлев создал комический, не лишенный сатиры и гротеска образ тамбовской помещицы, путешествующей по Германии, Швейцарии, Италии. Курдюкова и объект сатиры, и литературная маска. Она - олицетворение не только провинциальной русской действительности, но и мира европейских обывателей. Наглая самоуверенность Курдюковой, ее претензии на окончательность и непререкаемость в суждениях как нельзя лучше выразились в языке и стихе. Куплетные формы с их легкими ритмами создавали впечатление необыкновенной бойкости и даже развязности, свойственной Курдюковой, а ее речь, составленная коварным автором из разноязычных слов и оборотов, разоблачала сомнительную образованность недалекой барыни, которой не помогали никакие иностранные слова для выражения сбивчивых мыслей.

Сатирические мотивы не исчезают из поэзии Мятлева и в дальнейшем. В стихотворении "Разговор барина с Афонькой" (1844) Мятлев нашел выразительный способ передать беседу барина с крепостным, изобразив обоих персонажами народного кукольного театра. В этой драматической сценке, заслужившей похвалу критики, диалог между барином-несмышленышем и слугой, который прикинулся дурачком, простофилей, обнаруживает полную несостоятельность господина: он ничего не смыслит в сельской работе, он уже разорился, но все еще напускает на себя важный вид и продолжает куражиться. В сатире "Сельское хозяйство" (1844) барыня и мужики вместе со "старостой-пузаном" никак не могут найти общий язык. Метафорический план Мятлев переводит в буквальный - барыня говорит по-французски, а мужики изъясняются по-русски с густой примесью простонародных речений, что сообщает стихотворению дополнительный комический эффект.

Введение французской речи в русскую, неподготовленный переход с одного языка на другой, их нелепое смешение являют здесь, как и в других макаронических стихотворениях, художественно рассчитанные функции: с их помощью создается убедительная картина полной оторванности господского сословия от народа, оно чувствует, думает и говорит на чуждом народу языке.

Современники ценили и любили веселую и задорную поэзию Мятлева. Его "Сенсации и замечания госпожи Курдюковой" оставили заметный след в стихотворной юмористике, предварив появление сатирических и комических литературных масок от Козьмы Пруткова до персонажей поэтов "Искры". При жизни Мятлева "Сенсации" выходили трижды. Последний раз - в год смерти поэта, неожиданно скончавшегося в Петербурге среди масленичных развлечений.

РОЗЫ

Как хороши, как свежи были розы

В моем саду! Как взор прельщали мой!

Как я молил весенние морозы

Не трогать их холодною рукой!

Как я берег, как я лелеял младость

Моих цветов заветных, дорогих;

Казалось мне, в них расцветала радость,

Казалось мне, любовь дышала в них.

Но в мире мне явилась дева рая,

Прелестная, как ангел красоты,

Венка из роз искала молодая,

И я сорвал заветные цветы.

И мне в венке цветы еще казались

На радостном челе красивее, свежей,

Как хорошо, как мило соплетались

С душистою волной каштановых кудрей!

И заодно они цвели с девицей!

Среди подруг, средь плясок и пиров,

В венке из роз она была царицей,

Вокруг ее вились и радость и любовь.

В ее очах - веселье, жизни пламень;

Ей счастье долгое сулил, казалось, рок.

И где ж она?.. В погосте белый камень,

На камне - роз моих завянувший венок.

СОЛОВЕЙ

Сладкозвучный соловей!

Говори душе моей;

Пой мне песнь бывалых дней,

Сладкозвучный соловей.

Как я любовался ей,

Без заботы, без затей,

В светлой юности моей,

Сладкозвучный соловей.

Верил я словам друзей,

Верил доброте людей,

Песне радуясь твоей,

Сладкозвучный соловей.

Песнь твоя в тиши ночей

Нынче стала мне грустней;

Спой мне песнь бывалых дней,

Сладкозвучный соловей.

ПРИДИ, ПРИДИ

Весенняя песнь соловья

«Приди, приди!» — Куда зовешь

Ты, соловей, меня с собою?

О чем неведомом поешь,

О чем беседуешь с душою?

«Приди, приди!» — Ужели ты

В краю, куда мои просились

Всегда заветные мечты

И все желания стремились?

«Приди, приди!» — Но досказать

Не можешь ты всего, что знаешь,

Велишь ты сердцу уповать,

Зовешь с собой и умоляешь.

«Приди, приди!» — Но я без крыл,

Не улететь мне за тобою;

Тоску ты только заронил

Мне в сердце песней неземною.

ПАДУЧАЯ ЗВЕЗДА

Вот падучая звезда

Покатилась, но куда?

И зачем ее паденье,

И какое назначенье

Ей от промысла дано?

Может быть, ей суждено,

Как глагол с другого света,

Душу посетить поэта,

И хотя на время в ней

Разогнать туман страстей,

Небо указать святое,

И всё тленное, земное

Освятить, очаровать.

Иль, быть может, благодать,

Утешенье, упованье

В ней нисходит на страданье,

Как роса на цвет полей

После зноя летних дней,

Жизнь и радость возвращая.

Может быть, любовь святая

В сердце юное летит

И впервые озарит

Всё заветное, родное,

И блаженство неземное

В это сердце принесет.

Может быть, она ответ

На молитву и на слезы,

И несет былого грезы

В дар тому, кто и любил,

И страдал, и пережил

Всё, чем жизнь его пленяла,

А теперь тоска застлала

Этот светлый небосклон.

Может быть, она поклон

Друга, взятого могилой,

И привет его унылый

Тем, кого он здесь любил,

О которых сохранил

Память в жизни бесконечной,

Как залог союза вечный

Неба с грустию земной.

Может быть, она с слезой

Ангела несет прощенье,

Омывает прегрешенья

И спокойствие дарит.

Может быть, она летит

С новой, детскою душою,

И обрадует собою

В свете молодую мать.

Может быть, но как узнать?

Как постичь определенья

Их небесного паденья?

Не без цели их полет:

Человека бережет

Беспрестанно провиденье,

И есть тайное значенье

В упадающих звездах —

Но нам только в небесах

Эта тайна объяснится.

А теперь, когда катится,

Когда падает звезда,

Мы задумаем всегда

Три желанья, три моленья,

Ожидаем исполненья,

И ему не миновать,

Если только досказать

Всё, покуда не умчится,

Не погаснет, не затмится,

Не исчезнет навсегда

Та падучая звезда,

По которой загадали,

Помолились, пожелали.

ФОНАРИКИ

Фонарики-сударики,

Скажите-ка вы мне,

Что видели, что слышали

В ночной вы тишине?

Так чинно вы расставлены

По улицам у нас.

Ночные караульщики,

Ваш верен зоркий глаз!

Вы видели ль, приметили ль,

Как девушка одна,

На цыпочках тихохонько

И робости полна,

Близ стенки пробирается,

Чтоб друга увидать

И шепотом, украдкою

"Люблю" ему сказать?

Фонарики-сударики

Горят себе, горят,

А видели ль, не видели ль -

Того не говорят.

Вы видели ль, как юноша

Нетерпеливо ждет,

Как сердцем, взором, мыслию

Красавицу зовет?..

И вот они встречаются,-

И радость, и любовь;

И вот они назначили

Свиданье завтра вновь.

Фонарики-сударики

Горят себе, горят,

А видели ль, не видели ль -

Того не говорят.

Вы видели ль несчастную,

Убитую тоской,

Как будто тень бродящую,

Как призрак гробовой,

Ту женщину безумную,-

Заплаканы глаза;

Ее все жизни радости

Разрушила гроза.

Фонарики-сударики

Горят себе, горят,

А видели ль, не видели ль -

Того не говорят.

Вы видели ль преступника,

Как, в горести немой,

От совести убежища

Он ищет в час ночной?

Вы видели ль веселого

Гуляку, в сюртуке

Оборванном, запачканном,

С бутылкою в руке?

Фонарики-сударики

Горят себе, горят,

А видели ль, не видели ль -

Того не говорят.

Вы видели ль сиротушку,

Прижавшись в уголок,

Как просит у прохожего,

Чтоб бедной ей помог;

Как горемычной холодно,

Как страшно в темноте,

Ужель никто не сжалится -

И гибнуть сироте!

Фонарики-сударики

Горят себе, горят,

А видели ль, не видели ль -

Того не говорят.

Вы видели ль мечтателя,

Поэта, в час ночной?

За рифмой своенравною

Гоняясь как шальной,

Он хочет муку тайную

И неба благодать

Толпе, ему внимающей,

Звучнее передать.

Фонарики-сударики

Горят себе, горят,

А видели ль, не видели ль -

Того не говорят.

Быть может, не приметили...

Да им и дела нет;

Гореть им только ведено,

Покуда будет свет.

Окутанный рогожею

Фонарщик их зажег;

Но чувства прозорливости

Им передать не мог!..

Фонарики-сударики -

Народ всё деловой:

Чиновники, сановники -

Всё люди с головой!

Они на то поставлены,

Чтоб видел их народ.

Чтоб величались, славились,

Но только без хлопот.

Им, дескать, не приказано

Вокруг себя смотреть,

Одна у них обязанность:

Стоять тут и гореть,

Да и гореть, покудова

Кто не задует их.

Так что же и тревожиться

О горестях людских!

Фонарики-сударики -

Народ всё деловой:

Чиновники, сановники -

Всё люди с головой!

http://www.litera.ru/stixiya/authors/myatlev.html

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.