Попова-Бондаренко Ирина

О книге Юрия Каплана

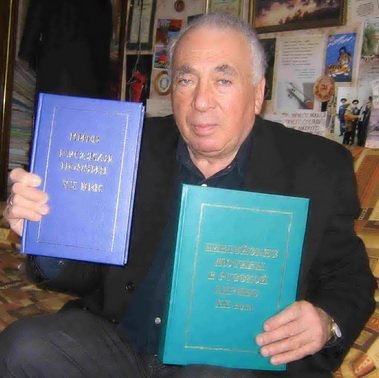

Юрий КАПЛАН. Ночной сторож.

Стихи

Мастерства не замечаешь. В особенности это касается поэзии. Каплан, как сказано в библиографической справке, «технарь» по образованию, что и без справки чувствуется по той уверенности, с какой он обращается с миром вещей и механизмов, по тому, какие точные и уверенные метафоры позволяет себе. Его стихи – по-мужски надежны, «сработаны». В них чувствуется знание и уверенность человека мастерового. Каплановская муза не шарахается испуганно в сторону от изобретений и новейших технологий, но и не кокетничает с ними в модуляциях вроде «надо ж, до чего дошел прогресс!». Она определяет им в мире довольно скромное, вторичное место. Автор знает, о чем пишет: волны, как им и положено, образуют «серебряную рябь прибоя», а не «падают стремительным домкратом». «Технические» образы, которыми невольно и привычно полнится наш городской лексикон, здесь крепко стоят на ногах, обнаруживая скрытый техно-поэтизм (автор знаком с ними не понаслышке). Они корректно вписаны в художественный мир, неожиданно подсвечивая его изнутри, направляя воображение по несколько непривычным тропам, и – странно! – вызывают доверие.

И с тьмой небытия сливаясь постепенно,

Сам становлюсь темней по мере роста тьмы.

Как старый осокорь, как прутики антенны,

Как нижняя ступень, как выступы стены.

Или:

В первый день нашей первой весны

Все пространства трущоб зазеркальных

Нервной дрожью трансмиссий вязальных

Были попросту потрясены.

Точность и уместность «техницизмов» не заслоняет главного – темы боли и памяти. Разной – любовной, отцовской, народной.

Занят бухгалтер проблемой квартальной,

Менеджер занят заботой конкретной,

Им не по нраву мой мир виртуальный,

Мир неподдельной любви безответной.

Или:

Мое зеленоглазое дитя,

дунайской дельты рукава спустя

меня опять одолевают страхи.

И снова – сам себе коварный враг –

Я путаюсь в потертых рукавах

Печали. Как в смирительной рубахе.

У критиков принято говорить: «стихи такого-то подкупают своей искренностью (варианты: теплотой, открытостью и т.д.)». Строки каплановских стихов бывают беспощадны, хотя в них нет того, что называется «обличительным пафосом». В них – правда жизни, истории, человеческой души:

Нам с мамой достался кусочек нар

В переполненном товарном вагоне,

А тех, кто остался на грязном перроне,

Ждал Бабий Яр.

Бомбежки. Пожары. Вопли: «Ложись».

Так и ехали сквозь войну,

На всю оставшуюся жизнь

Увозя свою вину.

Конечно, Бабий Яр можно отодвинуть вглубь исключительно еврейской истории. Но частных историй не бывает. История меж-национальна, над-национальна. Она есть время единственной, неповторимой и почти незаметной человеческой жизни, спроецированной на заметный политический видеоряд. И в этом смысле Бабий Яр – история Украины, наша история. Шрамы этой общей истории проступают и в следующих строках:

Родимая мета в моей нерадивой судьбе.

Железная формула будней, мытарств и метаний:

«Не делай другому, чего не желаешь себе».

А все остальное в учении лишь комментарий.

На дыбе, на дне, на кресте, на крючке КГБ,

На гребне успеха и на обороте медали –

«Не делай другому, чего не желаешь себе».

А все остальное в учении – лишь комментарий.

Точные и горькие слова. Горечью правды пропитано само восприятие – и приятие! – жизни, ее циклов, законов, ее скрытого, но неостановимого течения. Но здесь нет надрыва. Горечь – необходимая и неотменимая «приправа» жизни. Такая же, как соль. Соль – смысл бытия, а горечь – осмысление смысла, его оценка, философская рефлексия. Знание правды о своей малой жизни и личной судьбе переходит в новое качество, когда проецируется на «жизнь всех людей».

Ручей родниковый ко мне не питает доверья,

Я взгляд равнодушный «павлиньего глаза» ловлю.

Не любят меня ни цветы, ни кусты, ни деревья.

А я их люблю.

……………………………………………………..

Торопят меня ежедневно прожилки тропинок,

А я и мгновение краткое не тороплю.

Ни камень не любит меня, ни подзол, ни суглинок.

А я их люблю.

Тыняюсь по свету с любовью своей безответной

И чушь несусветную в горьком восторге мелю.

Не любят меня ни светила, ни волны, ни ветры.

Но я их люблю.

Как переходит мягкое и как бы слегка растерянное «а я их люблю», в позиционно оптимистичное «но я их люблю»! При полном («ясном», как сказал бы Камю) осознании безответности душевной отдачи – просто человек не может иначе. Не знаю, философична ли поэзия Каплана. По крайней мере, она мудра. Слегка иронична, но это только придает ей внутреннюю силу и твердость, человеческую – достойную – сопротивляемость, забвению, злу, корысти, суете. Наверное, не случайно тема времени на все лады варьируется автором – от светского безделья (стихотворение «Тонет оса в апельсиновом соке») до вечности («Тьма бытия страшней, чем тьма небытия», «Поэт угрюмо строчку правит», «То прозябаю в бизнесе топорном», «Не видим неба из-под крыш», «Расправы времени – ход, лёт…» и др.).

Народная память (так и хочется повториться, сказав «память истории») прорастает и чернобыльскими мотивами. Наверное, только украинский поэт, со всей страной переживший эту трагедию, может так органично, так неспекулятивно, с полным правом причастности, сказать:

Закат перекрасил тучу и позолотил хрущобы,

Я тоже беспечно счастлив, хоть мне катастрофа светит,

Ведь только я понимаю: звезда Полынь – не Чернобыль,

Это звезда двойная единственных глаз на свете…

Чувствуется, что Каплан – киевский поэт. Он любуется городской панорамой, старыми улочками Киева, его дворами, где взросл ому можно посидеть на качелях, его мало обжитым новостроем… Трогательно – лукавой обстоятельностью подмечает автор детали городского бытия:

Начало велеречиво: едва прикрываю вежды,

Рисует воображенье петляющую игриво

Тропинку вдоль новорожденного проспекта между

Трамвайными рельсами и невысоким обрывом

Душа во вчера, а не в завтра просится на гастроли,

Пусть там выхлопными газами затравлен ретивый ветер,

Но так как дома немного отодвинуты от магистрали,

Жители собирают полевые цветы в кювете…

Масштабность художественному миру поэта придает не знающая пределов душа, причастная тайнам смертей и рождений, единения всех без исключения людей («человецы бо суть»). Так связуются старокиевская возвышеность Хоревица и библейский Хорив:

Что видел Бог с горы Хорив,

Такое имя князю выбрав?

Ведь у божественных верлибров

Случайных не бывает рифм.

Рожденная от двух начал,

Раздваиваясь без надрыва,

От Хоревицы до Хорива

Душа летает по ночам.

Библейские – вечные – нормы и ценности вообще задают книге тон. Автор изначально избирает прием скрытой полемики с Каином, который на испытующий вопрос Бога: «Где Авель, брат твой?» ответил уклончиво, но дерзко – «разве я сторож брату моему?». Поэт, напротив, чувствует, что именно он за все в ответе – за то, что совершал или не совершал, что произошло с его молчаливого согласия, невмешательства, попустительства. Пришло время каждому не только отвечать за вольные или невольные прегрешения, но и действовать:

Престижем служб не дорожа,

Наскучив в собственном дому,

Уйти в ночные сторожа.

Я сторож брату моему.

Поближе к лесу выбрать пост,

Смотреть, смотреть в ночную тьму

И повторять при свете звезд:

Я сторож брату моему.

Книга серьезная, человечная, сдержанная. Достойная книга.

Ирина ПОПОВА-БОНДАРЕНКО, ДОНЕЦК

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.