| --> Начало здесь

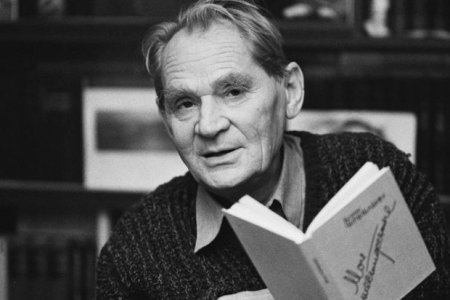

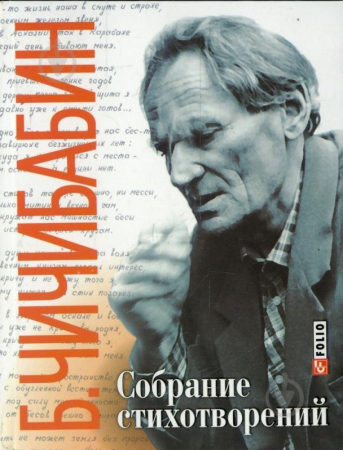

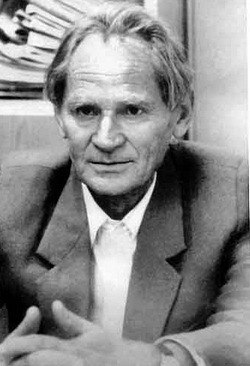

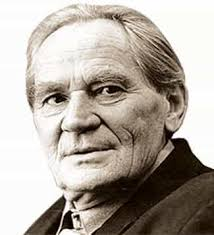

15 декабря 1994 года умер Борис Чичибабин.

Чичибабин — это фамилия матери. Дядя матери — двоюродный дед будущего поэта, был известным академиком-химиком Чичибабиным, которого в 1936 году исключили из АН СССР за то, что он отказался возвращаться в Москву из лондонской командировки, протестуя против сталинской деспотии. Эту крамольную фамилию поэт бесстрашно взял себе в качестве псевдонима (настоящая его фамилия Полушин).

«Красные помидоры кушайте без меня»

Окончив школу, Борис поступил на истфак харьковского университета, но через год началась война. Он работал токарем на заводе, потом служил в авиационных частях Закавказского фронта.

После войны снова поступает в университет, на этот раз — на филфак.

Сказать ли пару слов об органах?

Причиной ареста послужили «неблагонадёжные разговоры», но главным образом, стихи. Роковую роль в его судьбе сыграло стихотворение «Мать моя посадница», к которому поэт ещё вернётся много лет спустя:

Жизнь наставшую не хай,

На Лубянке Чичибабиным были написаны его знаменитые «Красные помидоры»:

Кончусь, останусь жив ли —

Школьные коридоры —

Как я дожил до прозы

Лестницы, коридоры,

Внутренний монастырь

Татьяна Бек вспоминала, что они, студенты МГУ, пели на картошке эти «Красные помидоры» как свою любимую песню. Тогда, в 1967-ом, они ничего не знали об их авторе, какая биографическая реальность стояла за этими пронзительными строками.

Работал на лесоповале, а здоровье было слабое: часто шла горлом кровь, сердечные приступы, обмороки. Его спасала надёжная внутренняя защита, как он говорил, «внутренний монастырь»: его мечты, книги, стихи, его духовная свобода, - этим он жил, а не страшным лагерным бытом.

«Я родом оттуда»

Но стихи его знали, они ходили в списках, в магнитофонных записях. Лев Аннинский рассказывал, как впервые на магнитофоне Вадима Кожинова услышал поразившее его стихотворение «Смутное время»:

Знать, с великого похмелья завязалась канитель:

«С великого похмелья» — как точно было подмечено поэтом это состояние отечества нашего, мутное и больное, длящееся уже полстолетия.

Я родом оттуда, где серп опирался на молот,

Подлинную поэзию всегда чувствуешь ещё и по правде. И по тому, насколько сам человек похож на свои стихи. Чичибабин — один из правдивейших поэтов. И если он писал, например:

Не дешёвый пижон,

то это было действительно так. Его стихи полностью совпадают с его жизнью и судьбой.

В моей дневной одышке,

Не верю в то, что руссы

В ней от рожденья каждый

Страшные, горькие, выстраданные строки. «Мой Бог начинается не «над», а «в»

В одном из последних интервью в «ЛГ» Чичибабин сказал, что в том хаосе, в котрый погрузилась Россия, его вера в Бога не выжила. Он не мог принять Божьих заповедей, по которым следовало любить грешников, злодеев, любить в них людей, наших братьев и сестёр. Он не мог этого принять ни умом, ни сердцем, не мог применить в жизни. В "Мыслях о главном” он пишет: "Я не могу любить мучителя, убийцу, насильника, не могу отделить их от страшных дел, их злодейств от них самих, не могу увидеть в них человеческого, Божьего. «Объединиться” с ними значило бы "объединиться” с их взглядами, которые, в моём представлении, являются злом; это значило бы полюбить не грешников, но сам грех, принять на дущу их грехи, то есть пойти против себя, против Бога”.

Не созерцатель, не злодей,

Душа с землёй своё родство

Как мало в жизни светлых дней,

Он не был церковником, считая, что Бог присутствует во всём: в любой былинке, в любом проявлении жизни. «Мой Бог начинается не «над», а «в», внутри меня, в сокровенной глубине моей», - писал Чичибабин. «Не существует одного Бога на всех, ибо у каждого он свой. Все беды от этого первородного греха: мы каждый день предаём Бога, не желая слышать Божью волю. А её нельзя слушать стадом. Это всегда только личностный путь. Бог говорит всегда с одним человеком, наедине, один на один".

Я верен Богу одиноку

Он сам творил свои молитвы, не ища опоры у святых отцов, и эти молитвы становились стихами:

Молюсь небесности земной И в жизни не было разлук,

Молитва была для него не просьбой чего-то у Бога, а связью с Богом. Молитвенное чувство было главным чувством его души.

Ах, как дышит море в час вечерний,

И не славен я, и не усерден,

Это точно, это несомненно,

До святого головокруженья

Как Тебя люблю я в Коктебеле, «И всё-таки я был поэтом»

Он, чей дух простирался к галактикам Данте и Гёте, Пушкина и Толстого, в своей бухгалтерской конторке должен был заниматься рутиной: составлять отчёты, делать заявки, писать деловые письма. Всё это было настолько далеко от его интересов и возможностей. Было что-то неразумное, неправильное, нерациональное в том, чтобы поэта такого уровня использовать то в качестве лесоруба, то в качестве счетовода. Всё равно что забивать гвозди хрустальной вазой. Как сказал Гумилёв о Блоке, мобилизованном на фронт: «Это всё равно что жарить соловьёв».

Я был простой конторской крысой, И все-таки я был поэтом,

Читает Борис Чичибабин: «Между печалью и ничем»:

Между печалью и ничем

И то ли чернь, а то ли знать,

Нас в мире горсть на сотни лет,

Нам - как дышать,- приняв печать

И обреченностью кресту,

Мы оставляем души здесь,

И нам идти, идти, идти,

Когда к нам ангелы прильнут,

И снова - за листы поэм,

Наступила оттепель. В 1966 году Чичибабина принимают в Союз Писателей. Одна за другой выходят его книги: «Молодость», «Мороз и солнце» «Гармония», «Плывёт Аврора». Но эти сборники, беспощадно ощипанные цензурой, в которые автор не мог включить самые важные и дорогие для него стихи, не принесли ему радости. Он подписывал их друзьям словами: «На память — со стыдом!»

При желтизне вечернего огня

«Мы никогда друг другу не приснимся»

В 1953 году Борис соединяет свою судьбу с паспортисткой своего домоуправления, где служил бухгалтером, - Матильдой Якубовской. Многих харьковских друзей Чичибабина поражало, как человек такой тончайшей культуры и духовной организации избрал в подруги жизни женщину, которая по уровню развития недалеко ушла от Элизабет Дулитл первой сцены «Пигмалиона».

Среднего роста, крупная, с широкой крестьянской костью, не красавица, но что называется кровь с молоком, она была хозяйственна, по-своему заботилась о муже, но была равнодушна к его литературным занятиям, устраивала скандалы за житейскую нерасторопность, не понимала того, чем он жил, не понимала значения этого человека.

Но чем известнее становился Борис, чем больше людей тянулось к нему, тем мрачней и требовательней становилась Матильда. Она заставляла его работать на даче: копать погреб, штукатурить, носить вёдра со строительным мусором. Итогом тех дачных мытарств стали стихи поэта:

Живу на даче. Жизнь чудна.

Покойся в сердце, мой Толстой,

Глядим с тоскою, заперты,

Какое пламя на плечах,

И ты, любовь моя, и ты -

Они прожили вместе 13 лет и всё же расстались. Подытоживая жизнь с «Мотиком», как он её называл, Чичибабин пишет:

А хуже всех я выдумал себя.

Страшна беда совместной суеты,

«В стихах я более настоящий»

Как и у многих, их любовная лодка разбилась о быт. Вернее, виной было разное отношение к быту. Чичибабина никогда не интересовало ничто бытовое, такое важное для большинства людей. Это была его личная особенность: пренебрежение внешней стороной жизни.

Я ж гонялся не за этим,

Он говорил о себе: «Я бы никогда не смог стать прозаиком, поскольку абсолютно равнодушен и невнимателен к подробностям материального бытия. Я совершенно антибытовой человек. Меня остро интересует внутренняя жизнь человека, но я никогда не замечаю, как он одет, я не вижу, какая у него причёска».

Я выменял память о дате и годе

Он писал о себе: «В стихах я более настоящий, чем я бытовой и житейский. Потому мы и не вполне совпадаем, что в житейском человеке много ложного, мнимого, искажённого жизнью, судьбой, обстоятельствами. Нужно отсоединять то «я», которое в стихах, от того, которое в быту и в жизни». Чичибабин блестяще раскрывает своё кредо в стихотворении «Защита поэта»:

И средь детей ничтожных мира,

С детских лет избегающий драк,

Тяжек труд мне и сладостен грех,

Я - поэт, и мой воздух - тоска,

И, томим суетою сует,

Светлый рыцарь и верный пророк,

Я - поэт. Этим сказано все.

И, как много столетий назад,

И с возлюбленной взмою в зенит,

В чинном шелесте читален

с горечью говорит он о себе. Безвестность и опала — постоянные спутники Чичибабина на протяжении десятилетий. В 1966 году закрывают его литстудию. Он отказывается от издания своих книг, так как не хочет, чтобы они выходили в оскоплённом и искажённом виде. Он хотел говорить то, что хотел, а это было невозможно.

Добровольное отшельничество даёт ему возможность писать то, что велит душа и диктует Бог.

Я на ветру продрог, я в оттепели вымок,

За прожитую жизнь у всех прошу прощенья

Уйдет вода из рек, и птиц не станет певчих,

Уйдет вода из рек, и льды вернутся снова,

Когда за мной придут, мы снова будем квиты.

Это был 20-летний период затворничества и отлучения от читателя, период мучительный, кризисный. Да, он был внутренне свободен, между его словом и совестью сложилась гармония, но невостребованность временем и людьми доводила его до отчаянья, лишала смысла существования.

Из души нашей выжата воля,

Это был очень тяжёлый период в его жизни, когда Чичибабин думал о самоубийстве, был близок к помешательству. Казалось, это предел безысходности, тупик. В это время он пишет одно из самых страшных и горьких своих стихотворений «Сними с меня усталость, матерь Смерть...» (читает Борис Чичибабин):

Сними с меня усталость, матерь Смерть.

Я так устал. Мне стало все равно.

Мне книгу зла читать невмоготу,

На лоб и грудь дохни своим ледком,

Я верил в дух, безумен и упрям,

Одним стихам вовек не потускнеть,

Эта усталость кажется какой-то всечеловеческой, вековой. Это уже не слова, это вселенский вздох. Лиля Карась, женщина, с которой позже связал свою жизнь Чичибабин, говорила: «Ведь после таких стихов не живут. А он начал новую жизнь". «Ты одна для вечности»

Они познакомились в 1963 году на литературном вечере. И в жизнь Бориса сначала потаённо, конспиративно, а потом явно, открыто вошла Лиля — молодая, намного моложе его, близкая ему по строю чувств, по кругу интересов, готовая всю жизнь свою превратить в служение Поэту, Любимому, Учителю. Его Лилит, Лаура, Беатриче.

Не спрашивай, что было до тебя.

От наших мук в лесах седела хвоя,

Сибирская студенточка в трогательных нелепых лыжных ботиночках вошла в его жизнь, в его поэзию и — кто знает, может быть, теперь уже — в вечность.

Тебя со мной попутал бес

В нем снег от денного тепла

Мы шли по лесу наугад,

Дышал любимой на виски

Он ушёл к Лиле в чём был. Всё оставил первой жене — квартиру, дачу. Они прожили вместе 26 лет — до самой его смерти. И до конца своих дней он не мог надышаться на любимую.

Ты в снах любви, как лебедь, белогруда,

Он в своей Лиле видит кроткое лицо, кроткую душу, принявшую в себя его угловатые страсти, со всеми срывами, взрывами, попойками (об этом и в застольных стихах: «Вечером с получки», в «Оде водке»). Всякое бывало. И сквозь все как родная гавань — Лиля.

Люблю твое лицо. В нем каждая черта —

Чичибабин принимает счастливую любовь как причастие, как Божье благословление:

Мне без тебя — ни вздоха, ни глотка. Отныне мне вовек не будет плохо.

Порой в стихах его прорывается языческое, чувственное, рискованно-земное:

Ты в одеждах и то как нагая,

Но «звериное» здесь означает цельность и силу чувства. Ибо рождается из нежности и возвращается в нежность. Ибо одухотворено любовью.

Мне о тебе, задумчиво-телесной, Моим глазам, твое лицо нашедшим,

Это было полное сращение душ, благословенный союз. Чичибабин писал о любви, как дышал — естественно, просто и очень глубоко. В наш век так о любви почти не пишут. Его сонеты к любимой полны света и гармонии. «Кто сложит оду воробьям?»

Борис Чичибабин обожал природу и умел находить о ней удивительные, прозрачные, волшебные слова.

Что за беда, что ты продрог и вымок?

Или:

Во мне проснулось сердце эллина.

Всё, мимо чего проскользнёт, не заметив, чей-то равнодушный замыленный взгляд, Чичибабин воспринимает как первозданность, как Божье чудо. В красоте окружающего мира, в тишине и мудрости природы, в близости с любимой женщиной находит он успокоение и тепло:

«В лесу соловьином, где сон травяной...» Читает Борис Чичибабин.

А какие трогательные у него стихи о животных! Стихотворение «На Жулькину смерть» невозможно читать без слёз:

Товарищи, поплачьте

что с нами в день весенний,

И носик нюхал воздух,

Мы так её любили,

Мне кажется всё время,

Ласкали и купали,

Проснёмся рано утром,

В земле, травой поросшей,

Куда ж ты улетело,

А его «Ода воробью»! Мы привыкли к воспеванию красивых, «поэтичных» птиц — соловьёв, лебедей, ласточек, иволг, чаек, как бы входящих в стандартный набор поэтических образов стихотворцев. Чичибабин же сумел увидеть другими глазами эту маленькую неказистую неприметную птичку, тем самым уча нас замечать не показную красивость, лежащую на поверхности, а «огонь, мерцающий в сосуде», то есть в малом, неброском, обыденном уметь увидеть свою красоту.

Пока меня не сбили с толку,

Продолжение здесь: http://nmkravchenko.livejournal.com/53584.html Переход на ЖЖ : http://nmkravchenko.livejournal.com/53384.html |

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.