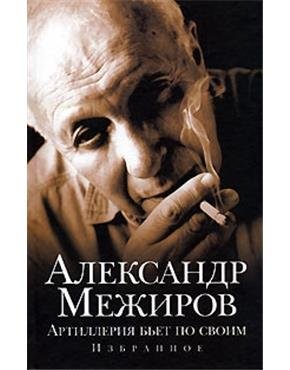

Владимир МОЩЕНКО

...1958-й. Тбилиси, тогдашняя литературная Мекка страны. Грузинские лирики со стопками подстрочников буквально выстроились в очередь к тридцатисемилетнему Александру Межирову, приехавшему из Москвы на целое лето в сказочный город. Ажиотаж был вызван неслыханно высоким рейтингом этого поэта и переводчика.

Мы познакомились с Межировым благодаря местному прозаику Эммануилу Фейгину. Межиров поразил меня неистребимым ужасом в глазах, который тщетно пытался скрыть за вежливой улыбкой. Или мне это казалось? Как бы там ни было, но он сам признавался в том, что его постоянно гнетет: "Я построил дом, но не из бревен, а из карт, крапленных поперек”. Рисковое это занятие – охота за звуком "собственным, незаемным”. Того и гляди сорвешься на мотоцикле (если бы мотоцикле метафоры!) с цирковой стены. Его ужас заражал и меня, когда я слушал слова, полные откровенья: "Он стар, наш номер цирковой, его давно придумал кто-то, - но это все-таки работа, хотя и книзу головой”.

Пожалуй, впервые в те дни, общаясь с ним, я понял, как должна поэтическая строка выискивать в вечернем блеске трамвайной дуги кристаллик соли на спине битюга. Меня, юного выкормыша окружной газеты, он ставил в тупик. Я специально брал командировку и ехал в Чиатуру, чтобы отыскать то место, где, по его словам, "молния с неба упала, черный тополь спалила дотла и под черной землей перевала глубоко свой огонь погребла”. Это всё находилось рядом с горняцким поселком, с вагонеткой, везущей обыденный гроб, будто уголь из лавы. Я не испытывал никакой грусти, наоборот – ликовал, потому что верил стихам: "Я сказал: это место на взгорье отыщу и, припомнив грозу, эту молнию вырою вскоре и в подарок тебе привезу”.

Через межировскую поэзию у меня произошло второе, более глубокое и интимное открытие Тбилиси, настолько органично впитала она в себя "военный госпиталь в Навтлуге, трамвайных рельс крутые дуги”, "подъем Чавчавадзе сквозь крики: бади-буди, мацони, тута…”, набитый битком автобус, который "в нос шибает и дышит в затылок чахохбили, чачой, чесноком”, "луны бутылочное дно над городом Галактиона”, "горы около зари”, падающий вниз, к Куре, Театральный переулок, "Верийский спуск в снегу”, кафе "Метро”, заставляющее признать, что "свет фонаря в любом убогом храме куда светлей, чем свет из этих стен”. Сколько раз я проходил мимо вот этой старинной церкви, но и подумать не мог, что она перестанет быть безымянной после встречи с Межировым и откроется самым потрясающим образом: "Когда над храмом с грохотом теснится и зажигает молнии гроза, я вижу не иконы, а бойницы и амбразуры, а не образа”.

Той же (или следующей) осенью Иосиф Нонешвили сообщил, что Александр Петрович написал обо мне стихотворение и напечатал его в "Советском спорте”: "Я тебе, генацвале, принес номерок, можешь забрать”. При чем здесь спортивная газета? Межиров стал моим другом, может быть, именно потому, что увидел во мне игрока, который "идет не по воле ферзя, а по воле свободного поля”, игрока, для которого "свобода превыше всего”. Эта "позиция”, не признающая ничьей и страдающая вечно от цейтнота, помогает расшифровать в творчестве поэта очень многое. Куда уж откровеннее: "Вскоре сделался он игроком настоящим", а это многократно усиленный образ поэта, потому что "великий игрок это вовсе не тот, кто умеет шары заколачивать в лузы, а мудрец и провидец, почти что пророк, с ним, во время удара, беседуют музы”.

В то же время имелись в наличии и стихотворцы совсем иного, противоположного склада – мастера, располагающие для выступлений перед массами дворцами культуры и дворцами спорта, охранявшиеся милицией, придумавшие, "не жалея времени и сил”, "множество затейливых игрушек – Буратин, Матрешек и Петрушек”, да к тому же вдунувшие души в их "бунтующую плоть”. Только ведь не зря они, идолы и кумиры на час, "выщербили пошлостью свой нож”. Они, как предполагалось тогда и как очевидно сейчас, проиграли. По сути, у них не было болельщиков, поскольку у них не было боли. Иное дело – подлинный игрок: "Когда мне ломали шею, о ребрах не говоря, мне больно – ему больнее, о, как я его жалею, сочувствую я ему, великому Хемингуэю, болельщику моему”.

Межиров гордится своим собственным бильярдным столом ("шесть луз, резина и сукно, три аспидных доски”): "На нем играли мастера Митасов и Ашот, Эмиль закручивал шара, который не идет. Был этот стол и плох и мал, название одно, но дух Березина слетал на старое сукно”.

А теперь представьте себе идола, который написал бы о себе следующим образом: "Как будто так легко – от двух бортов по фишкам, а я то широко беру, то узко слишком”. Мы с ним никак не могли перейти на "ты”. Что-то мешало. Он настаивал, я отказывался. Потом он пояснил: "Все просто. Я старше вас на Отечественную войну” (кстати, чуть позже это стало стихотворением). Не одному мне не удавалось быть с ним на более короткой ноге. Многие другие тоже терпели фиаско, за что обвиняли, конечно же, его.

Не единожды доказывалось, что межировская поэзия, понюхавшая на войне пороху, но однажды позвавшая "коммунистов вперед”, лишена религиозного чувства, не дышит истинной верой. Кое-кто доказывал это даже "в отработанной стойке погромной”. Если б так, откуда бы у него взялись горькие мотивы покаяния, столь характерные для него: "А дальше… Боже! Стыд и срам…”, "Страшного мне не избегнуть Суда, - и прегрешений моих вереница вытянется беспредельно, когда время прервется, пространство продлится”.

Самоцели здесь нет и быть не может никакой. "Неужели Божья воля – то, чему названья нет!” Это "как одна молитва чудная”.

Впрочем, художник и тут остается художником: "Вопрос пробуждения совести заслуживает романа. Но я ни романа, ни повести об этом не напишу”.

Совесть – как "рыжее пламя во ржи”, которое "за конницей гонится”.

Межиров, судя по всему, испытал превеликое счастье, когда перевел с грузинского (а именно Ираклия Абашидзе) стихи с голосом Руставели, голосом, раздающимся то у стен Крестовского монастыря, то в самом этом монастыре, то в оливковом иерусалимском саду, то у колокольни, то в белой келье, то у Катамона, то в глухой пустыне. И не мог отказать себе в праве включать этот плач как свой собственный в последние книги. Раскаяние далось нелегко, но оно неизбежно для Межирова и очевидно наподобие "меча, воткнутого в скалу по рукоять”. Это раскаяние хлынуло мощнее родниковой струи: "Зачем богоотступничество мне в вину вменяют и грозят расплатой, когда на свете о моей вине Ты ведаешь один, мой Бог распятый?” Оппоненты Межирова высокомерны и шовинистичны в оценке русского поэта, нашедшего покаянные строки, кои им и не снились: "Я пришел к Тебе с мольбой всех времен и поколений. Пантократор! Пред Тобой опускаюсь на колени”.

Однажды, в молодости Межиров в запале воскликнул: "О, какими были б мы счастливыми, если б нас убило на войне”. Слава Богу, что судьба пощадила поэта и он дал нам возможность увидеть увиденное им самим. А это, честное слово, не так уж мало. Обратимся хотя бы к "Проводам”, к тем временам, когда "обритую наспех пехоту” повезли далеко-далёко, когда пареньку, совсем мальчишке, не хочется пить сгущенку. "И он изо всех своих сил, нехитрую вспомнив науку, на банку ножом надавил, из тамбура высунул руку. И вьется, густа и сладка, вдоль пульманов пыльных состава тягучая нить молока, последняя в жизни забава”.

Обратимся обязательно и к "Календарю” – и будем "умирать от воспоминаний”. А вспомнить есть что – и Невскую Дубровку, и остаток взвода, и охтенский мост, и саму Охту, разбитую и деревянную, и девушек-сестер (они – для того, чтобы "отдирать окопную коросту, женскою пленяться красотой”), и пометки на перекидном календаре ("Очерк сердца зыбок и неловок, а стрела перната и мила – даты первых переформировок, первых постояльцев имена”). Вот, дорогие мои, "какая музыка была, какая музыка играла”!

Эта музыка, разумеется, нисколько не волнует признающих лишь одну стойку – ну да, "погромную”, забывающих, что два народа-изгоя, "единые и в святости, и в свинстве, не могут друг без друга там и тут и в непреодолимом двуединстве друг друга прославляют и клянут”.

Межиров не боится, что его упрекнут за строки, пришедшие к нам из-за океана, из Штатов, где он сейчас вынужден жить: "Не вечно достоевским бесам пророчествовать и пылать. Хвала и слава мракобесам, охотнорядцам исполать. Всё на места свои поставлю, перед законом повинюсь, черту оседлости прославлю, процентной норме поклонюсь. В них основанье и основа существованья и труда. Под их защитой Зускин снова убит не будет никогда”. Но чтобы всё это было яснее читателю и не вызвало кривотолков, приведу строфу из знаменитого стихотворения "Москва. Мороз. Россия…”: "Был русским плоть от плоти по мыслям, по словам, - когда стихи прочтете, понятней станет вам”.

Межиров ежедневен и ежечасен в русской словесности.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.