<!--(ссылка)-->

Начало на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/44327.html

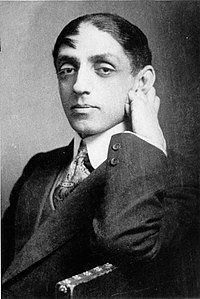

Михаил Кузмин родился в Ярославле (6)18 октября 1872 года в многодетной семье старинного дворянского рода.

Отец – отставной морской офицер, мать –правнучка знаменитого французского актёра, приглашённого в Россию при Екатерине. В стихотворении "Мои предки” Кузмин поднимает их всех из забвения, а вместе с ними – целый срез русской жизни. Вскоре семья Кузминых переезжает в Саратов, где прошло детство и отрочество поэта. В Госархиве Саратовской области хранится "формулярный список о службе члена Саратовской судебной палаты А.А. Кузмина” – отца Михаила, который в феврале 1874 года приказом министра юстиции был назначен на службу в Саратов.

Михаил Кузмин посещал ту же гимназию, что и Чернышевский.

Впечатлений от Саратова в стихах и прозе Кузмина почти не сохранилось, если не считать беглого пейзажа в неоконченном романе "Талый след”: "От Саратова запомнил жары летом, морозы зимой, песчаную Лысую гору, пыль у старого собора и голубоватый уступ на повороте Волги-Увека. Казалось, там всегда было солнце”.

И знаю я, как ночи долги,

Где все привольно, все степенно,

Я знаю звон великопостный,

«У меня не музыка, а музычка...»

После гимназии Кузмин поступает в петербургскую консерваторию по классу композиции (был учеником Лядова и Римского-Корсакова). Первые стихи возникают исключительно как тексты к собственной музыке — операм, романсам, сюитам, вокальным циклам. Консерваторию не окончил, но всю жизнь продолжал музицировать. В 1906 году по просьбе Мейерхольда он напишет музыку к «Балаганчику» Блока и будет оценен поэтом.

Из воспоминаний И. Одоевцевой «На берегах Невы»: «Кузмин поет. Голоса у него нет. Он пришепетывает, и, как рыба, округлив рот, глотает воздух:

Любовь расставляет сети

Вчера ты любви не знаешь,

Кузмин прищуривает глаза. Лицо его принимает чуть-чуть хищное выражение. Сознает ли он власть над душами своих слушателей?.. Рядом со мною на диване хорошенькая студистка в волнении кусает губы и я вижу,насколько ей кружит голову этот пьянящий яд».

«Дух мелочей, прелестных и воздушных...»

Для ранних стихов Кузмина характерна жизнерадостность, эллинская привязанность к жизни, любовное восприятие каждой мелочи. В 1890 году он пишет в письме: «Боже, как я счастлив. Почему? Да потому что живу, потому что светит солнце, пиликает воробей, потому что у прохожей барыни ветер сорвал шляпу... посмотри, как она бежит за ней – ах, смешно! потому что... 1000 причин. Всех бы рад обнять и прижать к груди». И в другом письме: «Так радостен, что есть природа и искусство, силы чувствуешь, и поэзия проникает всюду, даже в мелочи, даже в будни!» Последняя цитата точно предсказывает строфу знаменитого стихотворения Кузмина, которое стало буквальным символом всего его творчества:

Дух мелочей, прелестных и воздушных,

Ясный, безмятежный взгляд на мир, который сквозит в этом стихотворении, ляжет потом в основу программной статьи Кузмина 1912 года «О прекрасной ясности», где он выскажет своё творческое кредо.

К. Сомов. Портрет М. Кузмина

На фоне глубокомысленного символизма, проповедующего поэзию оттенков и полутонов, Кузмин первым заговорил о простых и доступных вещах внешней жизни. Его стихи наполнены конкретными понятиями и жизненными реалиями:

Где слог найду, чтоб описать прогулку,

«Я не могу не чувствовать души неодушевлённых вещей», - пишет он в дневнике. Кузмин вслед Пушкину любил земную жизнь, стремился к гармонии. «Дух мелочей» предстаёт в его поэзии синонимом лёгкости, домашности, небрежного изящества и какой-то нечаянной нежности. Мы не встретим у него гипертрофированного выражения чувств и страстей, как у Цветаевой. В качестве доказательств любви у Кузмина мы неожиданно встречаем:

Я жалкой радостью себя утешу,

Это вместо привычных нам эпитетов «бледнею, дрожу, томлюсь, страдаю». До чего по-домашнему просто и как выразительно! А дело в том, что не придумано, правдиво.

художник С. Судейкин

На «крыльях» любви

Потом Судейкина у Кузмина отобьёт Ольга Глебова, ставшая его женой, героиня ахматовской «Поэмы без героя».

Ольга Судейкина

Всеволод Князев

Михаил Кузмин немало измен пережил в своей жизни, но самая непоправимая измена для него была — с женщиной. В жизни Кузмина вообще не существовало другого пола.

В литературных кругах за Кузминым закрепилось амплуа рокового соблазнителя, от которого родители должны прятать своих сыновей. Блок писал: «Кузмин сейчас один из самых известных поэтов, но такой известности я никому не пожелаю». Русские гомосексуалисты практически впервые получили произведения, описывавшие не только переживания, но и быт себе подобных, выражающие дух сугубо мужской любви. Это послужило причиной того, что к Кузмину в его квартиру на Спасской тянулись самые разные люди, искали с ним знакомства и какое-то время занимали в его жизни определённое место.

Дом на Спасской 11 (ныне Рылеева 10), где жил М. Кузмин

Если я перечислю только самых известных гостей Кузмина, то многие будут весьма шокированы: Гордеев, Сомов, Дягилев, Бенуа, Бакст, Вячеслав Иванов, Ремизов, Ауслендер. Кто не верит — отсылаю к монографии Богомолова «Статьи и материалы» (М., Новое лит. обозрение», 1995) и Джона Малмстада «М. Кузмин. Искусство, жизнь, эпоха», к дневникам самого поэта.

Обложка книги "Занавешенные картинки"

Кларнетист Я возьму почтовый лист,

Первое прозаическое произведение Кузмина «Крылья» получило скандальную известность из-за затронутой там темы однополой любви.

Повесть была понята как прославление порока, как «мужеложный роман» (З. Гиппиус), большинство читателей восприняли её лишь в качестве физиологического очерка, не заметив там ни философского содержания, ни ориентации на платоновские «Диалоги» (прежде всего на «Пир» и «Федр»).

«Это старый чудит Калиостро...»

Наиболее удачным в прозе Кузмина считается его роман «Необыкновеная жизнь Иосифо Бальзамо, графа Калиостро» (1919), в котором проявился его интерес к оккультизму и магии. Самого Кузмина многие современники сравнивали с Калиостро — итальянским авантюристом, так замечательно изображённым им в этой повести.

Сатанинское начало увидела в Кузмине А. Ахматова, запечатлевшая в «Поэме без героя» его зловещий портрет:

Не отбиться от рухляди пестрой,

Кузмин глазами Ахматовой и Цветаевой

Когда-то Кузмин «вывел в люди» Ахматову, одним из первых уловивший своеобразие и прелесть её ранних стихов, написавший предисловие к её первому сборнику. Ахматова подарила ему свой «Подорожник» с надписью: «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю».

Однако к концу жизни Кузмина, в 30-х годах Ахматова перестала с ним встречаться, решительно от него открещивалась. Лидия Чуковская в «Записках об А. Ахматовой» записала её слова о Кузмине: «Одни делают всю жизнь только плохое, а говорят о них все хорошо. В памяти людей они сохраняются как добрые. Например, Кузмин никому ничего хорошего не сделал. А о нём все вспоминают с любовью». Ахматова с осуждением говорила: «Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный».

Её эссе — воспоминания о Бальмонте, Белом, Волошине, как и о Кузмине — это не литературные портреты в обычном смысле, - каждый раз это портреты души поэта и её самой. Не перестаёшь поражаться благодарной памяти Цветаевой, десятилетиями хранившей тепло человеческих отношений. Её «мифы» о современниках рождались из этого тепла, оно придавало им зримость и осязаемость реальности. Я не сомневаюсь, что все эти герои её мифов были такими, какими их воссоздавала Цветаева. Она умела почувствовать и увидеть важнейшее в человеке, то, что дано видеть немногим.

Так, она не могла простить Кузмину того, что тот в домашнем кругу, посмеиваясь, называл Анну Андреевну «бедной родственницей» за то, что та, после развода с Пуниным продолжала жить с ним в одном доме по соседству с бывшей и новой его женой (что было удобно ей по бытовым соображениям, которым она предпочла нравственные). Это злая острота кое-что может объяснить в позднейшей ахматовской неприязни к Кузмину, излившейся на страницах её «Поэмы без героя».

Однако — вот такой любопытный нюанс: поэма написана особой строфой, уже получившей название «ахматовской строфы». Шестишные строфы состоят как бы из двух трёхстиший. А ведь эта своеобразная строфика, как и самый ритм, взяты из кузминской «Форель разбивает лёд». Исследователи находили этому объяснение: «поэма Ахматовой направлена против Кузмина, он её главный «антигерой» (Калиостро, Владыка мрака), поэтому возникает и его ритм». Но факт остаётся фактом: «ахматовская строфа» на самом деле является строфой Кузмина.

«Наш ангел превращений отлетел...»

Поздняя поэзия Кузмина — поэзия 20-х годов — становится всё более сложной, преломляясь через призму искусства, философских систем. Его сборники «Парабола» и «Форель разбивает лёд» создали представление о нём как об одном из самых загадочных и эзотерических поэтов 20 века. Внешне отдельные стихотворения выглядят простыми и ясными, но вдруг неожиданные соединения образуют странные картины, которые оказывается почти невозможным расшифровать, не прибегая к сложным методам анализа.

В поэме «Форель разбивает лёд» речь идёт, в частности, о том, что происходит с человеком, утратившим объёмное восприятие мира, свойственное влюблённому. Главное в воспеваемых Кузминым любовно-братских отношениях — духовный «обмен» и «подкрепленье» душевным теплом, возникающие в общении близких людей. Результат утраты этого восприятия — обескрыливающая однозначность мира, утратившего полноту и тайну:

Наш ангел превращений отлетел.

(Так и происходит в поэме с буквальностью натуралистического гротеска: он и «тонет», и иссыхает, и превращается в какое-то фантастическое жалкое существо).

То моя форель последний

Кузмин не делил жизнь на высокую и низкую. Для него не было низких предметов, недостойных того, чтобы встать в стихотворный ряд. Оказывается, и шабли во льду, и поджаренная булка, запах пыли и скипидара, голландская шапка, картонный домик — подарок друга и прочие «милые мелочи» нисколько не мешают присутствию божественного начала в поэзии. Такое ощущение, что Кузмин любил землю и небо больше рифмованных и нерифмованных строк о земле и небе, вопреки утверждению Блока, что сочинитель всегда предпочтёт второе. Кузмин любил жизнь.

Светлая горница — моя пещера,

Приходите ко мне, кто смутен, кто весел,

Любовь — главная его тема, основа творчества.

***

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,

* * *

***

Это любовь непосредственная, естественная, любовь без пафоса. Любовь открывает наши глаза на красоту божьего мира, она делает нас простыми, как дети:

Пастух нашёл свою пастушку,

Жизнь даётся единожды, тело тленно, радости любви преходящи, надо ценить каждый счастливый миг, дарованный нам природой. Вот нехитрая философия Кузмина. А может, в этом и есть высшая мудрость жизни?

***

Это, наверное, единственный не трагический поэт у нас в России.

Слез не заметит на моем лице

Как это характерно для Кузмина — вместо стенаний и слёз — лёгкая тонкая ироническая улыбка понимания.

М. Кузмин. Литография О. Верейского

Жизнь сердца

Вместо духовности с её прямым обращением к Богу Кузмин предложил поэтическому вниманию душевную жизнь, жизнь сердца.

Сердце, сердце, придётся

Эта душевная жизнь совсем не проста. Он раскрывает нам её нюансы, тонкости:

Не знаешь, как выразить нежность!

Или:

Вы так близки мне, так родны,

У него есть поразительное стихотворение, где он говорит о неустанной созидающей работе сердца, действующей как бы помимо ленивого и сонного повседневного существования:

Какая-то лень недели кроет,

Веселый плотник сколотит терем.

Одна из главных тем творчества — путь души через ошибки и страдания к духовному просветлению:

О чём кричат и знают петухи

Изысканная простота

Кузмин - поэт совершенно открытый и очень искренний. В его стихах есть «что-то до жуткости интимное», - писал И. Анненский.

Любовь сама вырастает,

Какая изысканная простота! Оттого, что здесь высказаны отнюдь не детские чувства и наблюдения, они задевают особенно сильно. В этом — весь Кузмин, с его мягкостью, теплотой и нежностью.

Может быть, и радуга стоит на небе

Не ко двору

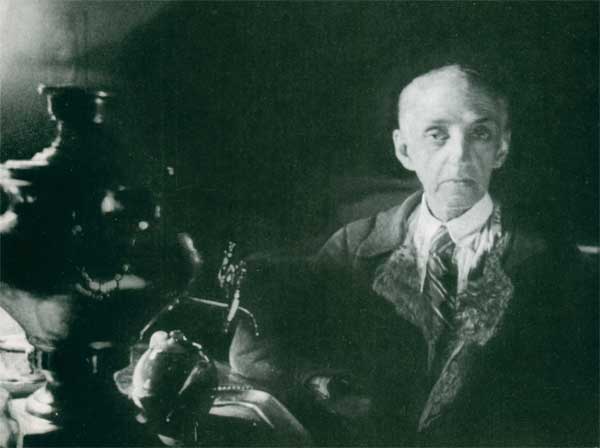

Однако постепенно стихи Кузмина начинают восприниматься как обломок прошлого, явный архаизм в литературе 20-х годов. Он ещё переводит (Кузмин переводил Шекспира, Гёте, Байрона, Мериме, Апулея, Бокаччо, Франса), сотрудничает с театрами, беседует с молодёжью, время от времени заходящей в его комнаты в коммуналке на улице Рылеева,

но это уже очень мало похоже на блестящую жизнь одного из самых притягательных для многих поэтов в Петербурге человека. Г. Адамович пишет: «Если можно сказать, что кто-либо из старых писателей пришёлся не ко двору новому режиму, то о Кузмине — в первую очередь. Был это человек изощрённейшей и утончённейшей культуры, замкнутый в себе, боявшийся громких слов: в теперешнем русском быту он должен был остаться одинок и чужд всему».

. Ещё в 1920 году это понял Блок, когда в приветственной речи на юбилее Каверина сказал: «Михаил Алексеевич, я боюсь, чтобы в нашу эпоху жизнь не сделала Вам больно».

* * *

И ждем чего? Самим известно ли?

Уже не говорят о Врангеле,

Пошли нам долгое терпение,

Но если ангел скорбно склонится,

Нет, только в ссылке, только в ссылке мы,

окрашивает губы розовым,

***

Что значат «хлеб», «вода», «дрова» -

Лежим, как жалостный помет,

Из письма Э.Ф. Голлербаха Е.Я. Архипову от 15 марта 1936 года: «5 марта я стоял у гроба М.А., смотрел в его строгое, восковое лицо, которое когда-то освещали чуть лукавые, а иногда чуть сонные глаза, и думал о том, какое своеобразное, неповторимое явление литературы воплощал этот исключительный человек, мало понятый и недооцененный. Ушёл человек, слабый и грешный, но остался прекрасный, нежный поэт, остался писатель тончайшей культуры, подлинный художник, чьё благоволение, ироничная мудрость и удивительная душевная грация (несмотря на изрядный цинизм и как бы вопреки ему!), чарующая скромность и простота — незабываемы»

Все схемы — скаредны и тощи,

И вскроют, словно весть о чуде,

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/44327.html |

.

.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.