ВВЕДЕНИЕ

К написанию этой книги, а точнее, биографии поэта Ольги Бешенковской, автор го-товился долго, сосредоточенно и … мучительно. Близкие друзья уговаривали его не браться за столь тяжкий труд, а ограничиться объёмистой статьёй. Но авторские статьи, и не одна, уже давно вышли в свет, а тема оставалась не основательно раскрытой, востребованной и постоянно волнующей автора. Поэтому, эти соображения перевесили доводы друзей, и в итоге высветилось на писательском календаре единственное, достойное сего момента реше-ние: «Большому кораблю – большое плаванье!»

Тем более, что в ранней юности Ольга Бешенковская работала на ленинградском Ад-миралтейском судостроительном заводе и в первой (по времени написания) ее книге есть раздел «Стапеля». Так вот от этого стапеля 1964 года корабль «Ольга Бешенковская» готов к отплытию в жизнеописание незаурядного поэта.

А действительно, почему бы и не помечтать? Может быть, когда-нибудь со стапелей этого судостроительного предприятия сойдет белоснежный океанский лайнер «Ольга Бе-шенковская».

Внимательный читатель сразу осудит: к чему эти праздные мечтания автора, когда на дворе – который уж век, – несмотря на увещевания властей, советская действительность со всеми вытекающими апокрифами.

А ведь основные даты жизни и творческой судьбы Ольги Бешенковской самым тес-ным образом связаны с Россией и с Советским Союзом. В день ее рождения – 17 июля, в далеком 1918 году в Екатеринбурге была расстреляна царская семья, а год ее рождения – 1947 совпал с пышно отмечавшимся 800-летием основания Москвы. В том же году были отменены продовольственные карточки, которые – надо же! воскресли в год ее отъезда из Союза в Германию. Правда и Союз – немыслимый знак совпадения! в год ее отъезда, 1992, перестал существовать. И совсем непроизвольно жизнь Ольги Бешенковской разделилась на два периода: советская действительность, 1947 – 1992 и немецкие реалии, 1992 – 2006, кото-рые дают ответ, как она (жизнь) по-своему соразмерна времени. А затем посмертное неувя-даемое признание «Всё будет также как при мне» – достойная третья часть литературного бессмертия.

Ещё нужно сказать, что Ольга Юрьевна при освоении смежных с журналистикой профессий (редактор, издатель, переводчик, фотограф) всегда оказывалась на высшей ступе-ни профессиональной лестницы, как по советским, так и по западным критериям. И, конечно же, как отмечал Евгений Евтушенко, была одним из лучших русских женщин поэтов. Но сколько вокруг ее имени возникало слухов, измышлений и даже инсинуаций?!

Мне, (а также близким людям, друзьям, не понаслышке знавшим Ольгу Юрьевну), хотелось этим повествованием разрешить несоответствия, лакуны, связанные с ее именем, сосредоточиться на загадке ее личности и ответить на возможные вопросы внимательного читателя.

А вопросов, конечно же, много…

Сов. действительность грозно встаёт

до сих пор… -

Бешенковскую Ольгу

явь властей напрямик достаёт

в том уже неподвластном мире,

но сильнее звучит её Лира.

Часть I Советская действительность 1947-1992

Глава 1. Родительские гены сквозь призму времени

Ольга Бешенковская всегда гордилась своими родителями, очень уважала своего от-ца, к которому относилась с особым пиететом. Ее отец – Юрий Борисович Бешенковский, по профессии инженер-экономист, и, как она вспоминает :

вернулся из какого-то загадочного немецкого "бурга", где был назначен комендан-том (Дантом?) и отозван по доносу кого-то из сослуживцев за "мягкотелость", то есть за то, что отдал приказ делиться армейской кашей с капитулировавшими женщинами и детьми. (После того, кстати, что его маму - мою бабушку, в честь которой меня позже и обозначили, фашисты сожгли живьем в сарае, в белорусской деревне, с двумя мальчиками Борей и Сережей, которым суждено было - было бы - стать моими двоюродными братья-ми...)

Почему-то представлялось, что ехал он с войны по остро-крышной (не гитлеров-ской, а гриммовской) Германии все эти - до моего вселения в мир - два года на расхлябанном трофейном велосипеде, о который нехорошими словами спотыкались соседи по коммуналке в узком, как трамвай, коридоре, по причине подслеповатой лампочки (предмета скандалов на тему кто больше жжёт) и повального ежесубботнего пьянства.

Эссе «Дети полукультуры» с подзаголовком автобиография, написанное в 1990 году в тогда еще Ленинграде, – своеобразная нить Ариадны, показывающая, как ее автор вырвался из тенет советской действительности. Поэтому, разматывая этот клубок, продолжим.

Отец никогда не пил, вовсе, совсем, ни разу. Друзья вспоминали, как в летной части (деревенская няня рисовала мне - для уразумения - ангела...) менял он свои законные, "ста-линско-соколиные" граммы коньяка и папиросы "Золотое руно" на квадратики пористого шоколада для мамы и Валентина, который не стал в семье старшим, так как скончался трех лет от роду от стремительного тифа в медленном поезде, проталкивавшемся под бомбежками на Урал, как червь - в безопасную глубь земли. Мама, схоронив его где-то на полустанке, наскоро, безымянно, вскоре обезумела в своей нижнетагильской многотиражке (здесь я прослеживаю некий генный петит...) от еженощных призраков сына в батистовой рубашонке, и рванулась на фронт, к отцу, под крыло - в смерч...

Озноб в душе и слабость в теле,

С ума бы только не сойти…

И журавли уже хотели

На крыльях небо унести,

Но – грянул свет!

Оторопело,

Из- под осенней шелухи,

Смотрю на снег, на праздник белый –

И вижу белые стихи…

. . .

И рифмы долго не щебечут,

Покинув гнёзда словаря…

Я слишком часто морщила лоб вопросами, и первые мои стихи больше напоминали арифметические действия: решения смысловых уравнений, извлечение морального корня. К тому же, вскоре мама по неведению своему вывела меня за руку на прямой путь, ведущий в бездну бездарности - привела в кружок при газете "Ленинские искры", где (и самое ужас-ное, что любовно, заботливо) учили на советских поэтов...

ГРУШИ

Андрею Вознесенскому

По субботам и по воскресеньям

На углу, где старые часы,

Продавец с достоинством осенним

Возлагает груши на весы.

Грудой – груши… Здесь они не редкость,

Здесь, вздохнув от будничных забот,

Городок, на солнце разогретый,

Превратился в грушевый компот.

Груши, груши – лампочные души:

Ох, плодятся образов огни…

И боюсь надкусывать я груши,

Если треугольные они…

Приведенные стихи из книги Бешенковской «Песни пьяного ангела» из цикла «Дневник» написаны не позднее 1962 года, когда их автору не больше 15 лет. Это действи-тельно дневник в стихотворной форме, где юный поэт делится своими впечатлениями, эмо-циями с понимающим его, собеседником. «Груши» как раз одно из таких стихотворений, где в слегка ироничной форме с одной стороны обыгрывается осеннее грушевое торжество, а с другой стороны в памяти поэта возникает образ «Треугольной груши» Андрея Вознесенско-го – одной из лучших поэтических книг начала 60 годов:

Рву кожуру с планеты,

сметаю пыль и тлен,

Спускаюсь

в глубь

предмета,

Как в метрополитен.

Там груши — треугольные,

ищу в них души голые.

Я плод трапециевидный

беру не чтоб глотать —

Чтоб стекла сердцевинки

Сияли, как алтарь!

У читателя может возникнуть вопрос: а что же такое «треугольные груши» Возне-сенского? И стихотворением «Груши» Ольга Бешенковская отвечает на этот вопрос - ока-зывается это светильники на станциях метрополитена. Кстати, Андрей Вознесенский в том же возрасте и надо же совпадение в год рождения Ольги отправил ученическую тетрадку со своими стихами (!) Борису Пастернаку. Борису Леонидовичу понравились стихи юного дарования. Он позвонил Вознесенскому и назначил ему встречу у себя дома…

И как точно сказала о поэзии Бешенковская в отрочестве :

Мне говорить об этом не пристало,

И не с кем, и не хочется ни с кем:

Поэзия – петля над пьедесталом

И робкая росинка на листке…

подтверждая, что в городе на Неве появился незаурядный, милости Божьей поэт.

…И далее нить Ариадны приводит к интересному рассуждению поэта.

Уже в горьком литературном возрасте, пройдя сквозь многие ЛИТО и лета, безжа-лостно распнув посягнувших на библейское звание Учителя, разочаровавшись в алкоголизме как в степени свободы, допустимой, почти проповедуемой именно советским поэтоведени-ем, проникла я в историческую тайну своего рождения... Узнала по самиздатской литера-туре, что точная дата его выпала на тридцатую годовщину российской драмы, и самозаб-венно затрепетала: уж, не в меня ли вселилась душа убиенной цесаревны?.. И обвела в пере-кидном календаре ничем не отмеченное 17 июля траурной рамкой... Но в том коммуналь-ном послевоенном ребячестве, которому подсвистывал примус и подмигивали фольгой рас-кидай, и колыхались, зазубриваясь, средневековые замки огня в кафельной (вафельной) печке, до прозрения заблуждений было еще далеко...

С последним утверждением нельзя не согласиться. Действительно, как одаренной, не терпящей лжи, девочке разобраться, что происходит в стране? Может быть, почаще общать-ся с отцом, который

был голубоглазым блондином, простоватым, и вообще долгое время слово "еврей" звучало для меня экзотически-зоосадно, вроде как "жираф". То есть, не имело к нам лично никакого отношения. До, разумеется, экзаменов в Университет... А во-вторых, нет, всё-таки во-первых, для меня и тогда, и навсегда деликатное сострадание к миру, обычно при-нимаемое хамом за нерешительность, не вяжется с понятием "комплекс" от Фрейда и вплоть до Канта… Сын пекарихи, студент рабфака, отличник первого выпуска института советских экономистов. Дипломная его работа о становлении планового хозяйства в Турк-мении (где на его подушке, у виска, - рассказывал - несколько раз ночевали ядовитые змеи) была издана в твердом большевицком переплете, и на этом писательская деятельность отца прекратилась. Если не считать согретых бытовым юмором и ощутимым удовольст-вием от самого эпистолярного процесса (о, скрытая страсть к графомании!) писем ко мне уже на почте, на своей последней работе, где он, с тремя вузовскими дипломами, продавал в окошечко праздничные открытки... (Стоит ли, заглядывая вперед, удивляться, что я, экстерном, заочно, за три года постигая премудрости Универа, обрела в подвале почет-ный статус и покой кочегара)...

И потом Ольга Юрьевна после окончания филфака Ленинградского Университета поступила, несмотря на 5 пункт в анкете, в заводскую, как она пишет газетку, куда меня по ошибке взяли, шлепнув штамп в трудовую и не взглянув в паспорт, и откуда меня выгнали по совету КГБ за просочившиеся на Запад стихи и "белогвардейские тенденции в очерках". Об интеллигентности говорить странно (а не зная человека – и страшно, даже чудовищно) ещё и потому, что до 1954 года отец работал в парковом Павловске, в учреждении, обо-значенном отнюдь не безобидной отечественной аббревиатурой - МВД. Хотя и в самой, наверное, штатской должности, в плановом отделе…

ХХ съезд партии едва не испортил наши доверительные отношения. Он, как у нас водится, лупил направо и налево (вот, видимо, как раз российский архетип отца родного), без тогда недопонимаемой мною, как всеми плебеями, за слабинку принимаемой деликатно-сти... Вскоре папиной работой уже можно было пугать детей как всякой вошедшей в моду абстракцией.

Я не хочу ни умалить значения исторического события, ни тем более - Господи упаси - обелить ведомство, окружившее ум, честь и совесть России колючей проволокой, чтобы партия пародировала их в своих новоязовских лозунгах. У меня с ним, с ведомством этим, свои, семидесятые счеты... Но после детского лубочно-пасхального (а истина ли воскрес-ла?) ликования всей страны под новым правительственным иконостасом, во время затяж-ного культа безликости в моей голове зачирикали глупые вопросы. Почему народ и партия, единодушно объявляя каждый предыдущий кусок нашей истории ошибочным, являются друг другу безгрешными как сам Господь и святая дева Мария? Что это, святая наивность или, наоборот, отъявленный циничный разврат атеистического общества? Будучи капи-таном по званию, членом КПСС отец никогда не был. Его заявление осталось в гимнастер-ке парторга, погибшего в этом бою под Сталинградом. Переписывать не стал. Наверное, решил – не судьба ... Я тоже всегда была фаталисткой.

ХХ съезд партии был в феврале 1956 года, доклад же Хрущева с разоблачением куль-та личности Сталина дошел до рядовых членов партии необозримого Союза летом того же года, когда Оля только что перешагнула девятилетний возраст. Признаюсь – в моей голове, в детстве, а мы с Ольгой Юрьевной одногодки, чириканья глупых вопросов не происходило.

Произошло это уже в юности, когда после нескольких лет пробуждения, я прозрел. Прозрел до такой степени, что катастрофически заболел. Учась в техническом ВУЗе, в 18 лет, вдруг

(конечно, не вдруг, а после самиздатского «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург, «Брат-ской ГЭС» и «Бабьего яра» Евтушенко) не могу ни читать, ни писать. До потери сознания мучают вечно русские вопросы: «Как жить в стране, на правителях которой кровь миллио-нов жертв?» и «Что делать?». Нет, до суицида не доходило, но открыть свое внутреннее со-стояние ни родителям, ни врачам не мог. Профессорский вердикт после двухмесячного ле-чения в клинике был таков: нуждается в академическом отпуске, но шансов на выздоровле-ние, возвращение к учёбе практически нет. Но утешили – единственно, что в таких случаях благотворно помогает, ежедневное пребывание на природе… Спасли меня родители: одол-жив неподъёмную сумму денег для покупки недостроенного сварганенного сруба и заросше-го травой участка на Карельском перешейке…

…Оторвавшись от своего воспоминания о происшедшем в юности, возвращаюсь к воспоминаниям о детстве, об отце Ольги Бешенковской.

Отец, раньше никогда не сидевший без дела - или пробки в коридоре чинил, мурлыча-фальшивя, стоя на табурете - или набойки наколачивал мне на туфли уже не с мотивом, а с гвоздём в зубах, вдруг перестал ездить в парковый Павловск, вообще ходить на работу. Я вдруг увидела всё сразу: и навязшую в зубах кашу, и опустевший мамин платяной шкаф и как в кадре, в открывавшейся в прихожую двери, темнел отец у коммунального телефона, часами сидя на том весёлом табурете, на который больше не вспрыгивал... Теперь он изо дня в день звонил какому-то таинственному отделу кадров и каждый раз, вешая трубку, виновато бормотал: ну, на нет и суда нет...

О том, что беспартийного еврея, порядочного человека в тихих бухгалтерских нару-кавниках, одним из первых вышибли из железной системы, чтобы отрапортовать о замене "сталинского аппарата" и о том, что натуральные злодеи бессмертны, их мимикрии мо-жет позавидовать любое пресмыкающееся, я догадаюсь ещё не скоро... Когда сама начну звонить и стопчу не одну пару отцовских набоек по отделам кадров: с единственным своим желанием - где-то работать и единственной фамильной драгоценностью - пятым пунктом в анкете, который как бриллиант, очевидно, даже боялись взять в руки - глаза инспекторов доходили до цифры "5" и пальцы рефлекторно отдёргивались...

Да, к сожалению, мне, такому же инвалиду 5 группы, до боли сие явление знакомо. После окончания ВУЗа, отработав положенные три года по распределению на одном пред-приятии, очень хотел с оного уволиться. Но для этого надо было сначала найти то заветное место работы, где меня трудоустроят. И найти его на протяжении более трех лет не удава-лось, хотя поиски были самыми активными. Не счесть, сколько было телефонных звонков и сколько предприятий для собеседований посетил. Но всё безрезультатно. Как только дохо-дило до отдела кадров, появлялись зазубренные отговорки: «нет вакансии», «позвоните поз-же», «ничем не можем помочь». То есть действовало повсеместно пришедшее сверху распо-ряжение: «евреев не брать и не увольнять». Но всё же, несмотря на все препоны, удалось устроиться на заветную работу. Рядом с предприятием, в минуте ходьбы, был маленький завод, где срочно требовался специалист моего профиля. Уже на заявлении о приеме на ра-боту

стояли все требуемые подписи от мастера до директора, но начальник отдела кадров катего-рически отказался поставить свою (последнюю!) подпись. Тогда заинтересованные в моей работе лица решили так: как только начальник отдела кадров уйдет в отпуск (а дело было летом), меня трудоустроят. Никогда не забуду остолбеневшего взгляда этого начальника после отпуска, увидевшего меня, проходящего на работу через заводскую проходную…

…Заканчивая разматывать нить Ариадны, выходим полностью преображенными, вырвав-шимися из тенет советской действительности, ибо эссе Ольги Юрьевны своеобразный ответ на неразрешимые вопросы…

Мы просыпались под "Пионерскую зорьку", под оркестр кастрюль в коммунальных кухнях, просыпались медленно, годами, если не десятилетиями... Просыпались, чтобы от-крыть изумлённый - возмущённый - просто пристальный - и, наконец, "восхищенный и вос-хищённый" взгляд - на не до конца расхищенный мир...

У меня никогда не было единодушия не только с народом, не только ни с кем другим, но даже в собственной душе. Отсюда - разноголосица моего поэтического голоса.

Библия, Ницше, Гессе, Томас Манн, Мандельштам, Бродский...

На последней фамилии хотелось бы особо остановиться. Поэта Иосифа Бродского Оля знала не понаслышке с той поры, когда на него обрушились репрессии властей, то есть с 1964 года. Безусловно ей импонировало, что фамилия ее матери Бродская. И любовь ее к матери, несмотря на критику позднего ребенка, была доброй, искренней, всё понимающей…

Зачем ты, зеркало, мне мамино лицо

Являешь холодно, с подробным подбородком...

Ужели так и замыкается кольцо:

Еще вздохнешь - и ты уже за поворотом...

Вот этой складки не заметила вчера,

Зато сегодня - так отчетливо и резко...

Дрожат, пульсируют , как жилки, вечера,

И так пронзительно сияет занавеска,

Что слезы копятся... Висит на волоске

Одна...

Окликнули - и кажется: воскресла-

с последней нежностью, не видимой никем,

погладить ручку покачнувшегося кресла....

1997

Стихотворение написано уже в Германии в 1997 году, когда воочию воскресали вос-поминания о родителях. И под призмой этих воспоминаний становятся понятными стихи о бренности жизни и о вечности Души.

ххх

Что-то стала сниться вся жизнь, по сериям,

И почти что в каждом кадре - родители...

И не так уж важен распад империи,

Небо - вот что кажется удивительным!

„Не пора ли к нам?“ - слышу шепот в шорохе

Облаков и листьев - „Рискни, отчаливай...“

Ах, какие мы в благодати олухи,

И какое счастье - обрыв отчаянья...

Я уже спокойней камней отглаженных

Чередою волн. - Не киплю, не сетую.

Привести б в порядок дела бумажные:

То - в печаль высокую,

то - в офсетную...

И не то чтоб всё, хоть вчерне, окончено,

Но ложусь пораньше, и руки - наголо...

И растёт, и ширится купол сводчатый:

Рафаэля лоджии? Шелест Ангела?...

2000

ххх

Кладбищенский Ангел мне дверь отворил,

Велел подождать за оградой...

Родители вышли, касаясь перил

невидимых, вея прохладой...

Дыханье - как взрыв у высоких ворот

в незримом присутствии Лика...

Ну что вам сказать? Продолжается род,

и нежно цветёт земляника...

И совестно вымолвить что-то ещё

на этом наречии бедном...

И сходит заря, как румянец - со щёк,

и небо становится бледным...

И с места - не сдвинуться, будто нога

вросла... Онемевшие чресла...

И женщина в чёрном торопит, строга...

А женщина в белом - исчезла...

1997

Эссе «Дети полукультуры» опубликовано предисловием в книге Ольги Бешенковской «Беззапретная даль» в 2006 году. Книга вышла в Нью-Йорке за несколько месяцев до смерти поэта.

Думаю, Ольга Юрьевна согласилась бы с моими стихотворными строками, написан-ными от ее имени:

Обозначена генным петитом,

материнской опорой судьбы,

возглавляла негласный свиток

несогласных с режимом.

«Быть

журналистом партийного слога,

проповедовать нужный совет?..»

Не дождетесь,

когда я в итоге

всею жизнью

истый поэт.

Глава 2. Послевоенное детство, 1952-1961

К эссе «Дети полукультуры» Ольга Бешенковская написала краткое предисловие:

Дети полукультуры

Эта автобиография – невыполненный социальный заказ.

Для сборника, который предполагается издать в Оксфорде, требовалось написать о себе пятьдесят страниц, а я исчерпалась уже на десятой. Там, собственно, не кончилось еще даже детство, но мне показалось, что все главное о себе я уже сказала.

Кроме того, от меня, видимо, ждали типичных, действительно имевших в жизни место, страниц: преследование со стороны КГБ, вынужденный уход в котельную – на са-мое социальное дно, несостоявшаяся творческая карьера. Но к 1990-му году все это уже стало новой конъюнктурой и общим местом. Внутренний протест против уже «перестро-ечного» карьеризма вызвал из памяти души совсем иные, невыгодные для «биографируемо-го», но тоже безусловно правдивые факты.

Уже перечитав написанное, я подумала, что, если бы каждый из нас вгляделся в себя не под сиюминутным углом честности, в обществе бы не было такой конфронтации. Ибо все мы жили в этой стране и в этом времени.

Ольга Бешенковская

Ленинград, 1990

Когда читаешь последние предложения этого предисловия, понимаешь, какой удиви-тельной чистоты, честности, непредвзятости была Душа Ольги. И хочется читать эссе даль-ше.

Я тоже всегда была фаталисткой. А тогда, после головокружительного выдоха из репродуктора, после пионерской встречи в "Ленинских искрах" с сыном легендарного Якира (Звонкие - мои - стихи - "Говорит нам о Якире, новый день благодаря, сын Якира, сын Сиби-ри, внук и щепка Октября") - потом его опять посадят и он снова раскается - тогда у меня в глазах катастрофически потемнело от вывески над отцовской работой.

Воспитанная на подвиге (на подлости, понимаемой как подвиг)- юного стукача и от-це-предателя, увы, уже воспетого мною в тех же "Ленинских искрах", (детская душа особо воспламеняема - если бы её можно было застеклить от рук всех фанатиков...), с воинст-венным мне детским жестоким романтизмом, не вовремя пришедшемся ко времени (отсю-да же потом и слесарничание, и Север, и кольца - всем подвыпившим ромео - на пальцы, - сколько же их было) - что я тогда могла сотворить, кроме...

Нет, слава Богу, кляузничать ни на кого, в том числе, на родителей, физиологически не могла, но и предательство смысла презирала... В общем, адресованное лично отцу вдох-новенное письмо, заклеенное - и тут же порезалась - языком, было оставлено на столе, а его автор с неряшливо закрученными косичками (их до сих пор заплетала мама) отбыл за-маливать отцовские грехи на воюющую за освобождение Кубу. Со школьным портфелем, из которого без излишней сентиментальности и не без удовольствия были изъяты учебники, а на их место деловито засунуты соль, спички, три пачки "Беломора", фонарик и рекламный фотоальбом "Куба с нами", чтобы сориентироваться на незнакомом острове и сразу най-ти партизанский отряд по белозубой улыбке окруженной бородой (вот он, марксистский нимб снизу) Фиделя Кастро.

Разумеется, мою пионерскую совесть, младшую сестру партийной, нимало не беспо-коил тот факт, что мама терпеливо нянчила мои любимые - по три-четыре в году - пнев-монии, не работая благодаря отцовскому окладу. (Плебею свойственно презирать тех, чьими благами он пользуется, и это тоже отличает его от аристократа). Не думала я, конечно, и о том, что родители убиваются, то есть - честнее - что я их убиваю. А когда иносказательно убивает поздний ребёнок - это уже почти буквально...

Кстати, нельзя сказать, что наши общественные организации воспитывали в детях только плохое, только социальный идиотизм; в их моральных кодексах были перечислены и некоторые свойства, действительно отличающие человека от обезьяны, если других - бо-лее существенных, но принятых на Веру - отличий не наблюдалось... Не было здесь разве что самого, по моему разумению, главного: светящегося, очищающего чувства вины. Не чужой, а собственной... Хорошо ещё, если оно просто входит в состав крови, как какие-нибудь невидимые слёзно-голубые тельца...

Водворённая домой в растрёпанном виде (к обоюдному счастью и родителей, и осво-бодительного движения, милиционер задержал "зайца" - за ухо - в московском поезде и, та-ким образом, интернациональный патриотизм или, правильнее сказать, пионерский волюн-таризм потерпел поражение, подъезжая к Бологое)…

Но детство было омрачено социальной патологией, никогда не проходящей бесслед-но. Как война "красных" и "белых", в которой победили серые. Как любая метафизическая мясорубка, из которой ползёт реально кровавый исторический фарш.

Теперь-то мне ясно, что любая пропаганда возводит пороки в ранг достоинства, потому что она - как жанр - утилитарна, то есть, безнравственна. Собственно, это её жанровое право. Но наше право - заткнуть уши соловьиными плеерами от любой пропаган-ды. И заслонить глаза небом.

Из каких бы прекрасных побудительных толчков ни произрастала борьба - победа всегда ужасна. Победители безжалостны. Победители глумятся. Победителей судят. В России - посмертно...

Да, с этим нельзя не согласиться: победительницей стала серость…

* * *

Ах, угонят их в степь

арлекинов моих…

Владимир Набоков

Арлекинов погонят его

степью выжженной на истребленье…

Дар писателя N… что с того? –

погребен со своим поколеньем.

И не будет торжественных слов,

разноцветье, увы, не в почёте

и Лолиты земную любовь

да инцест в растревоженном счете

погребут, стиль впотьмах раздавив,

наслаждаясь казенностью жизни.

Будет Серость стрелять по Любви,

арлекинов готовя для тризны…

23.11.2009 Констанц

Глава 3. Первые тетрадки стихов: 1958 – 1965

«Моим стихам, написанным так рано,

Что и не знала я, что я – поэт…»

Марина Цветаева

В конце 50 годов ученица 6-го «Б» класса 76 ленинградской школы, Оля Бешенков-ская, стала посещать кружок при газете «Ленинские искры». Оля писала стихи с детства, поэтому сначала проявляла непомерный интерес к занятиям кружка.

… у нас, биография, за некоторыми незначительными расхождениями, по сути одна: пытливое детство в кружке юных поэтов при ленинградском Дворце пионеров или при га-зете «Ленинские искры» (и то, и другое – золотушная рябь фонарей в темно-зеркальной - задерживались допоздна – чернильной Фонтанке), маленький, птичий глоток воздуха – в шестидесятые мы всё ещё были детьми (поверхностное дыхание советской свободы про-шло, слава Богу, по касательной, не успев нас развратить и приручить).

В детстве хорошо пишет тот, кто меньше думает: получается почти по-птичьи… Я же слишком часто морщила лоб вопросами, и первые мои стихи больше походили на ре-шение уравнений с извлечением морального корня…

И первое стихотворение в книге «Песни пьяного ангела», где более трехсот стихов за 1958-1976 годы, как раз и обозначает решение уравнения с извлечением морального корня:

ДВОЙКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

(1958 – 1965)

Не успеваю по предмету

С названьем глупым «поведенье»…

Как будто может быть к поэту

Лишь поведение – введеньем.

Когда-нибудь не буду дерзкой,

Мы все еще успеем после

От непосредственности детской

Прийти к посредственности

взрослой…

Оно является программным для последующих стихотворных циклов, написанных в указанные в скобках годы. А за это время и циклов было почти с десяток, да и стихов в цик-лах не менее девяти десятков. Надо отметить, что многое поясняет цикл, следующий за про-граммным стихотворением 11-летнего автора, отвечая на возможные вопросы внимательно-го читателя. Характерно название цикла:

«УЧИТЕЛЯ, НЕ ОБЕССУДЬТЕ…

(Из первой тетрадки, 1958)»

В этом цикле 4 стихотворения и безусловно главным, приоритетным остается одно-именное с циклом:

* * *

Учителя, не обессудьте,

На жизнь глядите веселей.

Мы сами (мы ведь тоже люди…)

Нашли себе учителей.

Не тех, что сонно в класс вплывают,

Защелкнув сердце на засов,

До хруста в челюсти зевают,

Глаза отклеив от часов…

Не хмурьтесь теми же глазами,

Нам уважать себя веля…

Не в школьной сумрачной казарме

Нашлись для нас учителя:

Стучимся в двери и века,

И уважаем их. Пока…

Наблюдательность – одно из главных качеств, отличающее литератора от остальных пишущих. И двенадцатилетняя Оля, судя по стихотворению, им в достаточной степени вла-деет.

Далее по стихам заметно, как идет становление поэта. Тем более, что следующий цикл «ДНЕВНИК (1959 – 1962)» - своеобразный путеводитель по заслуживающим внимания годам. Как и положено, в этом дневнике отражаются все события, все темы, волнующие взрослеющего автора. Вот, например, природная живопись времён года:

* * *

Осень краски свои

малышам во дворе раздарила,

Где-то кисти забыла,

а где – не припомнит сама…

На ступеньках кряхтит,

осторожно держась за перила…

И на третьем пролёте

её настигает зима.

Или стихи о животном мире – такое, как «В ЗООПАРКЕ», начало которого заворажи-вает недетской откровенностью:

Здравствуй, Мишка!

Я соседка, Оля,

Мы живем на улице одной.

Как тебе зимуется в неволе

С поневоле собственной женой?

Внимательный читатель может усомниться, что стихи взяты в первозданном виде, и не было потом соответствующей правки. И задаст конкретный вопрос: почему, как в книгах классиков, не проставлены два года – первоначального написания и последующей правки? Самое занимательное, что Ольга Юрьевна продумала ответ на данный вопрос, и сделала сногсшибательный ход, сопоставимый с мистификациями Серебряного века. В 1992 году вышел в свет сборник стихов дебютантки на конференции молодых литераторов Северо-Запада Светланы Бурченковой «Общая тетрадь».

Цикл «Ах, какая нехорошая девочка…» (1963-1964) открывается стихотворением:

Ты послушай меня, Яло –

Отраженье моё в стекле,

Раз уж нас на земле свело –

Не раскинуло по земле…

Раз уж каждой достался мак

И сухого вина бокал,

Раз уж имя дано мне – как

В «Королевстве кривых зеркал».

Понимаешь, какой вопрос:

В чём же всё же смысл бытия?

Что ж ты, глупая, морщишь нос?

(Ох ты, господи, – ведь и я…)

И не надо кусать губу,

Стебель тоненький теребя…

Расспроси про мою судьбу…

(Я в ответ расспрошу тебя.)

Нам друг друга теперь спасать

От наивностей и ехидств.

…Ты уходишь стихи писать,

Я – какие-то там ихитс…

Глава 4. Работа и учёба, 1962 – 1967

62-й год – особенный, потому что всем учащимся после окончания восьмилетки надо было определиться куда дальше идти. Не исключен был выбор ошибочного пути, что со мной и произошло. По совету моего отца, отчасти приятелей, я поступил в Монтажный тех-никум, но буквально через несколько месяцев понял, что мне не совладать с превратностями учёбы в нём. Пришлось забрать документы из техникума и только в июне 63-го устроиться на завод «Красная Заря» учеником слесаря механика.

62-й год – особенный, потому что всем учащимся после окончания восьмилетки надо было определиться куда дальше идти. Не исключен был выбор ошибочного пути, что со мной и произошло. По совету моего отца, отчасти приятелей, я поступил в Монтажный тех-никум, но буквально через несколько месяцев понял, что мне не совладать с превратностями учёбы в нём. Пришлось забрать документы из техникума и только в июне 63-го устроиться на завод «Красная Заря» учеником слесаря механика. В 1964 году Оля Бешенковская также поступила ученицей монтажника на Адмирал-тейский завод Ленинграда. Привожу её интересное стихотворение той поры.

***

Постоим, помолчим – разговоры успеются после.

Твой токарный станок – как понуривший голову ослик.

Я поглажу его по ещё не остывшему боку,

И почувствую, что изменяю любимому Блоку…

И отдёрну ладонь.

Но какая же это измена?

Вот кончается смена, такая вечерняя смена,

Что завод притаился, как сонная лунная заводь…

Научи меня плавать, как Блок научил меня плакать…

Это нужно и верно, без этого жить сиротливо,

И надёжность плеча, и заливистый ветер залива.

И к тебе прислонясь, но не трогая нашу систему,

Как могу, так и я погружаюсь в рабочую тему…

И ко мне наклонясь, ты стоишь, как папаша – над зыбкой,

Гегемон со счастливой и чуточку глупой улыбкой…

Тогда ещё продолжать учёбу после восьмилетнего обязательного образования можно было либо в одиннадцатилетней дневной школе, либо в десятилетней школе рабочей моло-дёжи, дававшая при наличии двухлетнего рабочего стажа, преимущества при поступлении в ВУЗ. Кстати, отличники нашего класса, где я учился, по советам родителей так и сделали: днём работали, а вечером учились в школах рабочей молодёжи.

Вот что про занятия в таких школах в то время написала Оля, это как бы и репортаж одного учебного дня, и очень добрая, невзыскательная пародия.

Школа Рабочей Молодёжи

ШРМ –

Школа Ребячливой Молодёжи,

уставшей на своих заводах и фабриках

не столько от перерасхода сил,

сколько от недостачи детства…

ШРМ –

ШуРуМ-бурум на последней парте,

за которой все спят по очереди –

старший мастер из какого-то «ящика»

запустил туда «птичку»…

ШРМ –

Школа Рационального Минимума:

на уроке физики с лёгкостью отвечаю,

что объём тела равен объёму

вытесненной им жидкости,

а задач не решила,

так как проверяла закон в озере…

ШРМ –

Школа Работающих Мам.

К одной из них, беззвучной и бесцветной –

как без возраста,

в первую перемену всегда приходит сын:

уточнить, где лежит колбаса,

и подсказать решение уравнения –

они это уже проходили…

ШРМ –

Школа Решительных Мнений.

Круглолицый и конопатый, как блин, парень,

популярно покрутив у виска пальцем,

объясняет учительнице истории,

что грани между городом и деревней

ещё не стёрты…

ШРМ –

Школа Разумных Мер.

Прогулявших, верней, загулявших

не выгоняют; наоборот, загоняют обратно…

Слишком старательных наказывают

лишением дополнительных занятий…

ШРМ –

Широкий РазМах среднего и ниже образования,

решение проблем досуга,

связанных с дефицитом посадочных мест

в кафе, цирке

и других увеселительных заведениях…

ШРМ –

Школа Разных Мыслей…

например, у директора ярко выраженная

водкобоязнь –

очевидно, он – алкоголик…

Потрескавшиеся руки женщины,

к которой в первую перемену приходит сын,

виновато отдыхают на учебнике химии

от щелочей в корыте…

Старший мастер, который выпустил «птичку»,

слушает нотацию,

прикрыв ресницами растерянно-радостные глаза –

так слушают забытую

но когда-то любимую музыку…

Скорее всего, он одинок

и дома его никто не ругает…

ШРМ –

Школа Рабочей Молодёжи…

В нашем 10-м классе 81-й Школы Рабочей Молодёжи Ленинграда было единогласно принято приветствие: «Привет шерамыжник (шерамыжница)!» Данное определение ученика (ученицы) ШРМ было довольно распространено. По крайней мере даже в память врезалось.

Глава 5. Путешествия, 1965 – 1967

Где только не пришлось побывать в юности, в ранней молодости Оле, тем более что смена мест ей очень нравилась. Побывала и на Белом, и на Черном морях. И даже в Средней Азии. И неопровержимые свидетельства о своих путешествиях стихами 1965-1967 годов:

Где только не пришлось побывать в юности, в ранней молодости Оле, тем более что смена мест ей очень нравилась. Побывала и на Белом, и на Черном морях. И даже в Средней Азии. И неопровержимые свидетельства о своих путешествиях стихами 1965-1967 годов:***

Из под колёс река встает ребром,

Летит плашмя стремительное деревце.

А говорят, что где-то есть метро.

Наверно, есть. Но всё-таки не верится...

Здесь в сентябре ударил первый снег,

Бредёт к берлоге сонная медведица.

А говорят, что где-то снега нет.

Наверно, нет. А всё-таки не верится...

Когда в пурге не видно ни черта,

В любой избе ночуй, какая встретится.

А говорят, исчезла доброта.

Всё может быть... И всё-таки не верится...

Снега - по грудь, безмолвие - по грусть,

Не ближе цель - она с Землёю вертится.

А говорят, бывает легче путь.

Наверняка. Но всё-таки не верится...

***

А мне в январском солнечном Крыму

Казалось, что не я пришла к нему,

А он ко мне - рождественской открыткой:

Там серпантин расцвеченных дорог

С горы, как с ёлки, свесился до ног,

И мальчуган, ликующий и прыткий,

За блеском волн серебряных бежал,

В руках медузу хрупкую держал,

Горели щеки лубочным румянцем.

И долго пятки чиркали одни,

Взметнув песка бенгальские огни,

Что до сих пор в глазах моих искрятся...

В СТАРОМ ТАШКЕНТЕ

Узенькие улочки Ташкента

В школе, что ли, вылеплены кем-то? -

Грубо, торопливо, неумело,

Хижины не выснежены мелом.

Пепельная нищенская глина...

Женщина в халате из павлина...

Ослик, симпатичный и печальный...

Кустик, запылённый и случайный...

Ползает, жилища задевая,

Красное чудовище трамвая -

Яркий представитель незнакомых

Среднеазиатских насекомых...

Неба и земли узкоколейкам

Молча говорю: „Селям алейкум!“

И тебе, великий неумека

Из того, младенческого века...

А у меня в те годы, когда тоже особенно писалось, вырвался такой короткий стих:

***

Улетают журавли

В даль, неведомо какую;

Там, в другом конце земли

Люди, может быть, тоскуют –

Люди ждут прилёта птиц

с тайной грустью и тревогой...

Стая журавлей летит

Над лугами,

над дорогой,

Над безмолвием полей,

Где видны прощанья руки...

Жизнь людей,

как журавлей, –

Встречи,

проводы,

разлуки...

Но оказывается Оля тогда одним четверостишием перебила мои доводы:

Пусть журавли за тридевять названий

Бравурно ищут раевы сады,

Пытаясь обезболить расставанье

Испытанным наркозом высоты.

Глава 6. «Пушкин и Керн»

Хочу особо отметить, что в 64-м году Ольга Бешенковская написала великолепную поэму «Пушкин и Керн». Ей тогда было 17 лет. Поэма небольшая, порядка 80 строк, но ка-кие строки!

Хочу особо отметить, что в 64-м году Ольга Бешенковская написала великолепную поэму «Пушкин и Керн». Ей тогда было 17 лет. Поэма небольшая, порядка 80 строк, но ка-кие строки! ПУШКИН И КЕРН

1

Его толкали, обнимали,

Он ничего не замечал.

Он видел в зеркале рояля

Как лиру – линию плеча…

Опять Она… Опять фатально…

Опять смертельно и шутя

Влюблен в гостиной на Фонтанке

Повеса, гений и дитя.

Метелит бальная погода,

Заносит в дерзости опять…

Ещё до Юга – больше года,

И до Михайловского – пять…

2

Потом смотрел почти спокойно

На приоткрытое плечо…

Потом иранской масти кони

Раздули ноздри горячо…

Адье, салонное позёрство

И платьев трепетных пурга –

На шаловливую позёмку

Свалились тяжкие снега…

И тешит светом серебристым

Уже не люстра, а луна,

Хотя ещё по декабристам

Звонить не начала она…

Ещё запястья их сковали

Манжеты, а не кандалы,

А он уже в пути…

Едва ли

Мечты о будущем светлы.

3

Переложить на тяжесть трости

И тяжесть изгнанной души…

Он ходит к Осиповым в гости,

Французским балуясь в глуши.

Течёт брусничная водица,

Не стынет яблочный пирог.

И новый снег заносит лица

Далёких женщин…

И порог…

Что день – что месяц – одинаков.

Столица творчества – и глушь.

А ночь смеялась черным лаком

И разливала лунный пунш!

И он застыл на полуслове,

И в пальцах дрогнула свеча:

Откуда здесь – надменный профиль,

Как лира – линия плеча?

4

Аннет – как нет…

Зизи, потише!

Что это, сказка или быль?

С крыла рояля фирмы «Тышнер»

Как будто вдруг смахнули пыль…

Как неожиданно и странно:

Луна и пруд… Она и он…

О, как продлить мгновенье, Анна!

Вечерний звон… Печальный звон…

Поскольку встреча и прощанье –

Мгновенье чудное одно,

Ему ли верить в обещанья –

Давал и сам… И не одно…

5

Пусть губы стонут, очи стынут,

И в сердце – ноющая боль,

Поэту жаловаться стыдно

На безответную любовь…

Звенели по снегу полозья

И становилось веселей,

И линовали тени сосен

Страницы чистые аллей

Не для неё…

Она оценит

Не грустный воск луны и свеч.

Она объявится на сцене –

Живая подлинная вещь…

Опишет юных строк рожденье

В морщинах дряблая рука…

…Век – мимолетное виденье,

Мгновенье Гения – века…

Необходимо отметить, что Ольга Юрьевна в шестидесятые годы некоторое время ра-ботала экскурсоводом в Пушгорах. «Пушкин и Керн» - её непредвзятый, откровенный раз-говор с живым Пушкиным, с его мечтами, сомнениями, верой в будущее. Потому звучит афоризмом последнее предложение: «…Век – мимолетное виденье, Мгновенье Гения – ве-ка…».

Забегая вперед, скажу, что этой поэмой открывался, изданный мной в 2016-м, лите-ратурно-публицистический альманах «Словесная Константа», приуроченный к 205-й Лицей-ской годовщине. В этом альманахе были представлены работы литераторов, приехавших из разных стран в Констанц на писательскую конференцию «Словесная Констанца», состояв-шуюся в октябре 2016-го.

Глава 7. Журналистика, 1967 – 1982

В мае 1967-го Бешенковская стала сотрудником многотиражной газеты Ленинград-ского Оптико-Механического Объединения. Вот как Ольга рассказывает об этом времени в своем воспоминании «Кольцо тринадцатого».

В мае 1967-го Бешенковская стала сотрудником многотиражной газеты Ленинград-ского Оптико-Механического Объединения. Вот как Ольга рассказывает об этом времени в своем воспоминании «Кольцо тринадцатого».А тогда на Чугунную улицу, чья окраинность была подчеркнута заржавелыми рель-сами, в обшарпанный трехэтажник: «партком – профком – редакция» (вывеска логично сменила предыдущую: красноречивый красный фонарь) заглядывали только наши активные рабкоры. Клинические, признаться, люди, работавшие рабочими и страдавшими графома-нией. Издателям и читателям было еще не до нас. Ни на Востоке, ни на Западе. На дворе стояли глухонемые семидесятые.

Мы тесно служили: пятеро сотрудников в одной каморке: для Довлатова даже не оказалось заляпанного лиловым, как морями глобус, письменного, чернильной эры стола. Он сидел вдвоем со своим тогдашним приятелем, впоследствии – парторгом Союза писателей Ваней Сабило, по его собственному выражению, как в бюстгальтере. Ваня с трудом кропал коротенькие спортивные заметки, поясняя, что он писатель и поэтому ему тяжело… Сер-гей боролся с похитителями сокровищ из заводской библиотеки: «Кто вернет нам «Лунный камень» и «Гранатовый браслет», а также с пьянством, вдохновенно описывая брожение в завсегдатаях вытрезвителя. Думаю, что его экспертиза была точней милицейской: он-то безошибочно чуял, где «солнцедар», а где «тридцать третий», сколько градусов и сколько стаканов…

В труднопроизносимом и столь же бессмысленным названии нашей газетки отрази-лась футуристическая паранойя советского мышления. Мы были – «Знамя прогресса», но мы были молоды, талантливы, на нас сыпались упреки и премии. Мы были первой газетой в городе, ставшей еженедельником.

Занятно, что в том же 67-м году я в первый раз встречался с редактором институтской многотиражки, которая называлась довольно экстравагантно «Кадры приборостроению» – орган парткома, комитета ВЛКСМ, профсоюзной организации и ректората Ленинградского института точной механики и оптики. Поскольку в газетке публиковали стихи студентов, решил тоже отдать в печать свои. Редакция газеты находилась в самом захолустье институт-ского здания, в чердачном помещении, и занимала не больше двух квадратных метров. Если удавалось застать редактора на месте, секретарша-машинистка сразу же выходила из камор-ки, освобождая мне стул для общения. Но как приятно сейчас через полвека перебирать со-хранившиеся газеты, где в одной мои «НОВЫЕ СТИХИ» в четверть газетной полосы, а в другой моё стихотворение рядом со стихотворением Александра Шевелева, ставшего впо-следствии поэтом Союза писателей, причем на одну тему – о Неве…

Рита Будницкая превращала свою «Профсоюзную жизнь» в трогательно пережи-ваемую читателями мелодраму. Так бы, наверное, описывала собрания бедная Лиза с ода-ренностью Карамзина. Геннадий Кабалкин в тихих бухгалтерских нарукавниках рылся в архивах, выкапывая то старого коммуниста, то опознавательный знак публичного дома и передавая время с такой бесстрастностью, что начальство молчало. Собственно, редак-тор был неплохим человеком, томился рассеянным склерозом, любил медальки и грамоты, к работе почти не прикасался, что означало: не мешал. Если только партком или кто-то выше гневались, принимал он меры крутые и глупые, поскольку искренне не понимал, что им от него, а ему от нас надо… В мою трудовую влепил однажды выговор – «за белогвардей-ские тенденции в материалах». А позже заклеил благодарностью…

Появлялись и исчезали разной интересности сослуживцы, но завершала личный спи-сок «ЗП» всегда Люся Краснова, гениальная машинистка, дополнявшая нашу и без того скандальную продукцию своими фрейдистскими опечатками: обжуливающий – вместо «об-служивающий» – персонал столовой, автоклуб «За рублем».

Даже на этом не бледном фоне Довлатов крупно выделялся лирической повествова-тельностью своего юмора, его профессиональным обаянием…

Довлатов был как бы шагающим памятником Литейного, частью города, но мне почему-то кажется, что Нью-Йорк шел ему больше: соразмерней и современнее.

В маленьком, единственном на нашей улочке магазинчике покупали мы что-нибудь на обед – естественно, глушили горький гуталиновый кофе. И Сергей всегда умилял продавщи-цу изяществом своего заказа:

– Пятьдесят граммов «голланлского», нарежьте, пожалуйста. И двадцать пять – масла…

На большее денег у галантного богатыря, как правило, не было. Ему вообще как-то не хватало простора в нашей муравьиной действительности, точней не скажу, мы дружи-ли поверхностно. Друг в друге ценили прежде всего чувство юмора.

Я в свое время наотрез отказалась читать его лагерные рассказы, потому что их автор служил в охране… Пусть в армии, пусть подневольно, но…

Он был старше, терпимее к людям. И, как я однажды выразилась, имея в виду не только его могучий рост, – настолько выше всякой морали, что…

– Есть ситуации, когда нужно быть идиотом, чтобы не украсть, – вещал он из сво-его «бюстгальтера». Что оскорбляло мой юношеский идеализм. Кстати, однажды, он ук-рал у меня целый очерк, вставив его в свою рабочую повесть, заказанную журналом «Нева». Извинение пришло почтой на листочке в цветочках, что, дескать, аванс был давно получен, истрачен, а редакция требовала отдачи.

Уверена, что, если бы очерк не был опубликован, он бы и буквы чужой не тронул. В этом и заключается нравственность писателя, которая выше – вашей – морали.

– Гриша, дай я тебя поцелую, каким бы ты был замечательным полицаем в сорок первом, – наклонялся он к мясисто-мордастому редакционному алкашу и антисемиту, чув-ствовавшему себя по-хозяйски благодаря партбилету и крестьянско-арийскому происхож-дению.

ЛОМО же наше – Ленинградское оптико-механическое объединение – отличалось от Суэца, как у нас говорили, только отсутствием арабов.

Здесь по-прежнему брали на работу с темным национальным прошлым. Довлатову, например, даже не пришлось настаивать на своем менее преступном армянстве. Его при-няли за еврея, но – приняли…

Генеральный директор фирмы был самодуром хрущевской школы. Помню, как вдруг удовлетворил он заявление на квартиру, нацарапанное на тыльной стороне наждачной бу-маги. Объяснение слесаря: «Это чтобы вы с ним в туалет не пошли», – показалось дирек-тору убедительным.

Кстати, этот эпизод нашла я и в записных книжках Сергея, в его трехтомнике, лас-ково иллюстрированном «митьками».

Откроешь – и журчит катающий гласные баритон. Довлатов ведь был именно рас-сказчиком, блестящим рассказчиком, если не преуменьшать и не преувеличивать его даро-вание.

Говорят, газета выжимает из писателя соки. Но Довлатов писал все более сочно, и многие его анекдоты выросли из газеты. И я не без радости вспоминаю Чугунную улицу, до которой всех нас вез троллейбус № 13. Там было его кольцо. И никакого другого транспор-та. Везение? Невезение?

Мы играли судьбой и словами и за хорошую шутку платили друг другу символический гонорар – 20 копеек. Память не подвластна инфляции. Я храню одну такую монету – пер-сональную премию от Довлатова.

Однажды дала я информацию: «Каждый, кто приобретает следующий номер газе-ты, получит бесплатно троллейбусную карточку».

– Что же мы теперь будем делать? – рассмеялся Сергей. – На нас же подадут в суд!

– Увидишь, – пообещала я.

Через неделю четверть газетной полосы занимала фотокарточка уходящего трол-лейбуса с цифрой 13 на «спине»…

Мне кажется, что это о нем и о нас поет Булат Окуджава…

1994(?). Ольга Бешенковская. Штутгарт

Помню, как Ольга конкретными делами помогала мне в журналистике, когда я решил в Констанце издавать газету «Neue Zeiten» – «Новые Времена» на русском, а впоследствии и на немецком языке. Так по ее рекомендации стала с газетой сотрудничать Каплунова Татья-на, верстальщица из Штутгарта. Первые номера газеты выходили под внимательным патро-нажем Ольги. Помогала мне советами, без которых в насущных делах было не обойтись. В итоге с каждым месячным номером газета на глазах преображалась и если в конце 2005-го начали с 4 страниц А4, то потом дошли до 32 страниц А4. Но, конечно, главным было со-держание и востребованность газеты для всех читающих ее. Так в представляемом ниже втором номере газеты за 2006 год были и весенняя страничка к 8 марта, и молодежная, и юридическая, и духовная. И что замечательно – вскоре появилась обратная связь с читате-лями, а впоследствии и с рекламодателями, благодаря чему, собственно говоря, газета дер-жится на плаву.

Глава 8. Соединение судеб. Алексей Кузнецов

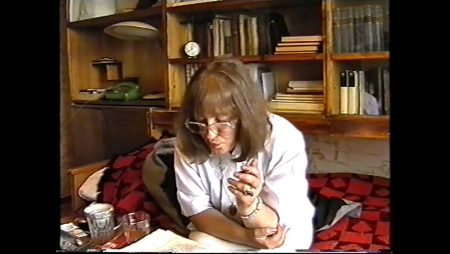

Как рассказывает фото художник Алексей Кузнецов, он познакомился с Олей Бешен-ковской в редакции газеты «Знамя прогресса», в которой Оля работала. Объединяло их не-истощимое чувство юмора, к коему оба были расположены. И в то же время до чего пронзи-тельно приводимое повествование, когда Алексей Кузнецов с неиссякаемым пиететом ведет свой рассказ о более чем 30-летней любви к Ольге Бешенковской.

Как рассказывает фото художник Алексей Кузнецов, он познакомился с Олей Бешен-ковской в редакции газеты «Знамя прогресса», в которой Оля работала. Объединяло их не-истощимое чувство юмора, к коему оба были расположены. И в то же время до чего пронзи-тельно приводимое повествование, когда Алексей Кузнецов с неиссякаемым пиететом ведет свой рассказ о более чем 30-летней любви к Ольге Бешенковской. Алексей Кузнецов

Не лучи люблю я, а излучины

Жизнь Поэта... О каждом его дне можно писать и длинные-предлинные трактаты, и свести все радости и горести, тяжкие раздумья и художественные открытия стихотворца буквально к нескольким словам: жил как творил и творил как жил...

Ну и, конечно же, его стихи, в которых его «жизнь и судьба» неразрывны, как неотделимы друг от друга в природе цвета радуги. Какой-то один убери, и вот уже чуда нет, а есть лишь холодный лабораторный эксперимент, демонстрирующий нам только физическое строение света, но никак не его живую трепетную душу...

Имя поэта Ольги Бешенковской, (именно по-особому суровое и бескомпромиссное «поэт», а не «поэтесса» с извечными гендерно-трагическими сю-сю) любителям поэтического Слова известно давно. Ведь за спиной у неё остался уже не один десяток лет, до краёв наполнен-ных подлинно свободным литературным творчеством, причём свободным в откровенно не-свободной стране, нелёгкий опыт более чем 20-летнего писания, как тогда говорилось, «в стол», без малейших шансов на какую-либо встречу со своим потенциальным читателем. Но читатель был уже давно, и не только потенциальный, но и совершенно реальный, с нетерпе-нием ждавший каждое новое произведение этого на редкость сильного и отчаянно смелого пиита с берегов так богатой на поэтические таланты Невы.

И это не удивительно, ведь очень рано Ольга Бешенковская стала одним из общепризнанных лидеров того мощного и всегда художественно плодотворного слоя ленинбургской литера-туры (её собственный неологизм, отражавший кафкавскую, по сути своей, реальность той поры), который одни с искренней гордостью, а другие с нескрываемым раздражением назы-вали «второй литературной действительностью». Её стихи и поэмы, часто даже без ведома самого автора, сотнями копий разлетались по городам и весям огромной страны, и нередко даже просачивались через все возможные щели охранявшего духовное целомудрие совет-ского человека «железного занавеса», оказываясь на многочисленных страницах всевозмож-ного «сам- и там-издата».

Более десятка самодельных поэтических книг официально не существовавшей тогда и, ка-залось бы, обречённой на пожизненное литературное забвение Ольги Бешенковской, хранят-ся у меня дома в её теперь уже мемориальном книжном шкафу, так как самой его хозяйки вот уже почти, что четыре года, как нет в живых. Но все они - лишь малая часть всего того, что вышло тогда из-под её пера в, казалось бы, мёртвое для всего живого время «застоя». И при этом, буквально считанные публикации, каким-то чудом появившиеся в печати, и то только на излёте благословенных лет Оттепели...

И так, во все времена, казалось бы, бесконечно тянущихся свинцово-удушливых 70-х и 80-х, вплоть до нового «глотка свободы», который, как могла, принесли с собой столь нелюбимая теперь многими историческими склеротиками бурная пора Перестройки. О том, как и чем жилось Ольге Бешенковской тогда, рассказывает стихотворение, посвящённое одному из многолетних сидельцев ГУЛАГа, легендарному учёному-геологу и литературоведу Адриану Владимировичу Македонову, человеку удивительной судьбы и мужества, оставившему в её жизни, в числе других замечательных петербургских стариков-интеллигентов той поры, ог-ромный незабываемый след:

А.В.МАКЕДОНОВУ

Мы нараспев дышали Мандельштамом,

Почти гордясь припухлостью желез...

И жизнь была бездарностью и срамом,

Когда текла без мужественных слез.

Оберегая праздников огарки,

Средь ослепленной люстрами страны

В дни Ангелов мы делали подарки

Друзьям, что были дьявольски пьяны...

Так и взрослели: горечи не пряча,

Брезгливо слыша чавканье и храп;

И в нашу жизнь - могло ли быть иначе -

Вошли Кассандра, Совесть и этап...

Прошло совсем немного времени, и очевидное очень быстро стало реальным: не только уз-кий круг любителей высокой Поэзии, но и, как говорится, «широкие читательские массы» наконец-то узнали о существовании на берегах Невы поэта Ольги Бешенковской. И даже более того, в 1987 годы вышел её первый, совсем ещё тонюсенький поэтический сборник «Переменчивый снег», который тут же стал литературным раритетом.

До сих пор помнится, как все тогда торопились успеть как можно больше глотнуть этого столь неожиданного и столь непривычного для страны воздуха Свободы, хорошо понимая, что во все времена эта Прекрасная Дама у любой власти никогда не была в чести. Уж больно многое она себе и другим позволяет, и чем дольше разрешать ей своевольничать, тем труд-ней потом разогнувшийся народ загнать обратно в привычное рабское стойло.

Предчувствие какой-то кратковременности для страны этого состояния, когда если не обо всём, то уже о многом можно думать самим и думать прилюдно, в большом и малом делать именно свой выбор, а потом самим же за этот выбор и отвечать, не покидает ни саму Ольгу, ни всех её коллег по свободному литературному сообществу. Обо всём этом шли привычные бесконечные разговоры и споры на извечной трибуне советского человека – крохотной ку-хоньке, которая и тогда оставалась самым свободным пространством во многом всё ещё со-ветских людей, советских и формально, и, чего греха таить, ментально тоже.

Хотя, если кто это уникальное время ещё не забыл, то прекрасно помнит, как не утихали горячие диспуты на многочисленных митингах и собраниях в самых неожиданных геогра-фических точках всё ещё Ленинграда той незабываемой поры. Ну и, конечно же, стихи и опять стихи, в которых опьяняющий сумбур этих времён, бесконечные надежды и первые горькие сомнения, постоянно сменяющие друг друга, тоже нашли своё художественное от-ражение, и теперь уже нашли навсегда:

ххх

Россия. Ночь. Атараксия.

Тетрадь в светящемся кругу

И голубые на снегу

Линейки сосен теневые,

Не эта ль сумрачная связь

Сомнамбулических сияний

И не дает, как в ересь впасть

В отъездов горькую всеядность?

Все древесина и вода,

Но Боже! Как осиротело

Молились рухнуть господа

Не от инфаркта - от расстрела...

И улыбающийся в блиц

Весь мир заменит мне едва ли

Кастальский луч в слепом подвале

В стальном репейнике границ...

Идёт время, рождаются новые и новые поэтические строки, причём рождаются под уже при-вычные звуки монотонно гудящих котлов за многие годы работы в котельной, куда Ольга Бешенковская, теперь уже кочегар с многолетним трудовым и литературным стажем, попала после того, как ещё в приснопамятные «застойные» времена, по указанию «литературоведов в штатском», она оказалась навсегда лишена права работать и в советской прессе тоже. Дело в том, что по образованию Ольга Бешенковская была журналистом, окончив после школы за три года вместо пяти соответствующее заочное отделение Ленинградского университета.

А вот что пишет сама Ольга в «Дневнике сердитого эмигранта» про учёбу в Универ-ситете:

Университет кончала заочно, экстерном, наспех, надо было отрабатывать долги за

квартиру; благо память была еще молодая, держала с первой зацепки; «прогло-тишь» учебник – и бегом на экзамен, пока не выветрилось… Один раз даже такси взяла, чтобы не расплескать знания по дороге…

Причём журналистом она тоже была блестящим, исхитряясь, при всей одиозности этого занятия в системе тотального партийно-идеологического контроля, писать свои очерки и репортажи максимально честно и объективно, никому и ничему не угождая своим журнали-стским стилем, как никогда не делала она этого и своим пером поэтическим.

Отсюда, может быть, и вот это профессиональное умение в чисто литературном творчестве откровенную публицистичность своих произведений подымать до высокой поэзии, талант, сохранившийся на многие и многие годы и потом. Как пример, приведу стихотворение Оль-ги Бешенковской, написанное ею как горький и поэтический, и чисто человеческий отклик на гибель моряков подлодки «Курск»:

МАТЕРЯМ МОРЯКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Адмиралы - луженые глотки

И озёрные дачи...

А сынки умирают в подлодке,

А их матери - плачут...

Мог и мой бы сейчас оказаться

В этой вязкой пучине ...

К Ярославской припасть ли, Казанской -

Помолиться о сыне...

Помогите, и Боже, и НАТО,

Кто угодно - спасайте!

Адмиралы же медлят: не надо,

Сами, дескать, с усами...

Что мне, бабе, секреты военных,

Мне бы сыну - озона!

Ваши тайны и так непременно

Все - в кармане шпиона...

Знаю только: смертельно опасно

Жить в стране твердолобой,

Где гордыней краснеют лампасы,

А не щёки - стыдобой...

Но вернёмся в те, теперь уже далёкие перестроечные годы. Жизнь течёт своим чередом. Ко-тельные смены привычно сменяют друг друга и нет им числа. Неизменными остаются бла-годарные за гостеприимство, теплоту и какую ни есть нехитрую еду котельные кошки. Так уж было давно заведено, что кочегары никогда не забывали принести из дома своим хвоста-тым уже почти, что коллегам по ночному бдению чего-нибудь съестного, кто, чем богат...

Там же, в котельной, Ольга Бешенковская вместе с коллегами по работе и творчеству вот уже несколько лет выпускает самиздатовский литературный альманах «ТОПКА», что рас-шифровывается как «Творческое Объединение Пресловутых Котельных Авторов». Букваль-но массовый исход художественной интеллигенции в котельные (более всего та-кое интереснейшее культурологическое явление проявилось именно в городе на Неве), это особая тема для исследователей социального и художественного климата страны Советов, и тема эта ещё ждёт своих исследователей.

У Ольги есть семья, растёт сын Артём, который, как и все дети, становится источником не только естественных материнских радостей и забот, но и поэтического вдохновения для многих прекрасных и как-то по-особому щемяще пронзительных стихотворений. Вот одно из них:

ПРОГУЛКА С СЫНОМ ВДОЛЬ ЗАБОРА ДЕТСКОГО ДОМА

От сиротского дома, где бросила пьяная мать,

Этот горестный шарик покатится в светлые дали...

И страна его будет, как сына, к холмам прижимать,

И, как цацки, дарить, разбудив по тревоге, медали

За ангины на койке казенной, за слезы в кулак...

О, российская, бабья, простынно-похмельная жалость...

Ведь не царский сучок, не отродье зарытых в ГУЛАГ,

А родное, свое... Вот и сердце по-божески сжалось...

... Ну, конечно, отдай все конфеты, смешной воробей

В продувном пальтеце, из которого выросли трое...

Голубые желёзки, мое беспокойное РОЭ,

Ты простишь ли потом, что, увы, не безродный плебей...

Что тебе отродясь птичьей клеткой родительский дом

И обноски, объедки, задворки за детское счастье.

Если пьяная чернь не проверит железом запястья,

Не дурная ли кровь у того, кто начертан жидом...

Если чёрная пьянь не сойдется на книжный пожар,

Хохоча и крича: Докажите, что слово нетленно...

... Так спеши пожалеть робеспьера с разбитым коленом

И, конечно, отдай и конфеты, и розовый шар...

Особой главой в биографии Ольги Бешенковской стала эмиграция. Вместе с семьёй в 1992 году она переезжает в Германию, в город Штутгарт, который до самой её безвременной кон-чины в 2006 году, становится центром не только поэтических переживаний, но и художест-венного познания нового мира и новых жизненных реалий. И хотя за окном давно совсем другие, южно-германские пейзажи, Россия, родной, теперь наконец-то уже – Петербург(!), традиционно непростые российские раздумья не покидают её никогда. Это находит свой отклик во всём, о чём пишет Ольга буквально с первых недель и месяцев по приезде на но-вое место жительства. Кстати, именно тогда многие из этих впечатлений нашли своё отра-жение и в её литературно-публицистических эссе на Радио «Свобода» в очень популярной в 90-е передаче «Писатели у микрофона», и в многочисленных публицистических газетных и журнальных выступлениях. Но, естественно, наиболее ярко всё это отразилось в её стихах:

ххх

Знаю: Родина - миф. Где любовь - там и родина... Что ж

Не вдохнуть и не выдохнуть, если ноябрь и Россия..

Лист шершавый колюч как в ладони уткнувшийся еж,

И любой эмигрант на закате речист как Мессия...

Ибо обе судьбы он изведал на этой земле:

От креста оторвавшись, он понял, что это возможно:

И брести, и вести босиком по горячей золе

Сброд, который пинком отпустила к Истокам таможня...

Для того и границы, чтоб кто-то их мог пересечь

Не за ради Христа, не вдогонку заморских красавиц;

И не меч вознести, а блистательно острую речь!

И славянскою вязью еврейских пророков восславить,

Зная: Родина - мир... Где любовь - там и родина.. Но

И любовь - там, где родина... Прочее - лишь любованье...

Как темно в этом космосе... (Помните, как в "Котловане"...)

А в России из кранов библейское хлещет вино...

Потом будут двенадцать номеров первого в истории Германии (а, может быть, и не только Германии) «толстого» литературного журнала «Родная речь», задуманного и в течение трёх лет выпускаемого ею совместно с художником и профессиональным редактором Владиком Марьиным. Это во многом уникальное издание мало того, что познакомило тысячи и тысячи своих читателей с той богатой литературной культурой и традициями, что привнесла в жизнь этой части Европы новая российская диаспора, но и помогло очень многим авторам, и только лишь начинающим, и ранее даже маститым, вновь сделать свои первые литературные шаги в нелёгких условиях эмиграции.

Не секрет, что перемена места жительства, тем более, перемена такая глубокая и радикаль-ная, это всегда серьёзное испытание для каждого. Находясь, в силу своего художественного таланта, в самом центре культурного процесса русскоязычного эмиграционного сообщества, опытным глазом и поэта, и публициста, Ольга смогла создать в своём литературном творче-стве целую галерею характеров и нравов бывших советских людей, многие качества кото-рых, как прекрасные, так и отталкивающие, в этих новых условиях увеличились как бы сто-кратно. И со свойственным ей мастерством это в своих прозаических и поэтических произ-ведениях отразить:

ххх

Эти взгляды в чужие кошелки, и зависть, и спесь,

по которым советских везде узнаёшь эмигрантов...

Весь нехитрый багаж их, похоже, покоится здесь:

в настороженном виде и странных повадках мутантов...

Это надо же, как размело-раскидало народ:

одичавшая армия ленинцев бродит по миру

и дивится, что здесь всё не так уж и наоборот –

соблазнителен пир, но чужим не положено к пиру.

Вот и мнится Россия непаханым полем вдали,

зарастает крапивой и всяческим чертополохом.

Господа диссиденты, мы сделали всё, что могли:

отдыхает земля и готовится к новым эпохам...

И придут инженеры точнее немецких часов,

и поправят кресты элегантно-французские внуки.

Зубы ломит колодезной. Сорван железный засов.

А теперь – помолясь – за ремёсла, стихи и науки!..

Естественно, что подобные строки одарили Ольгу Бешенковскую как многими искренними друзьями, так и немалым количеством не менее искренних врагов, чаще всего среди тех из «собратьев» по литературному цеху, к прилагательному «талантливых» которых неизменно просится ещё всё объясняющее добавление «немного». Удивительная метаморфоза в сторо-ну откровенной нравственной деградации, что происходит нередко с, казалось бы, ещё вчера порядочными людьми, которые волею судеб вдруг очутились в обстановке относительного материального и социального благополучия, на эту загадку Ольга пыталась найти ответ все-гда. Среди немалого числа её стихотворений, этому трагическому парадоксу посвященных, есть и такое:

ххх

Интеллигенты советской поры

в серых пальто соловьиной невзрачности...

Чистоголосы, тихи и мудры,

и худоба – до осенней прозрачности.

Вздрог от звонка – не плебейский испуг,

но – осторожность: успеем, рябята, мы,

поднакопивши деньжонок, - на юг,

если не в пермскую стынь 35-ю...

Интеллигенты советской поры

слушали ночью «Свободу» и Галича ,

спали, готовы взойти на костры, -

Было ли это? – Да, Господи, давеча!..

Драма окончена. Занавес снят.

Окна распахнуты! Цепи разорваны!

И диссиденты друг друга бранят,

бывших врагов развлекая разборками...

Интеллигенты советской поры

плавятся в славе как мягкое олово.

Не для того ли нужны топоры,

чтоб не кружились беспечные головы?..

Чтобы чердак – будто царский чертог,

чтобы весь мир – в темноте – кинолентами...

Полнятся Запад, и Юг, и Восток

старыми русскими...

...Интеллигентами?

Зависть и злоба, возня за чины.

Вот ведь: свободны, согреты и денежны...

Хоть на четыре кричи стороны:

где же вы?

Где же вы?

Где же вы?

Где же вы?..

Но какой бы горькой и жёсткой не бывала подчас её Муза, умение в любых жизненных об-стоятельствах всегда находить хотя бы малейшие проявления любви и добра помогало Ольге Бешенковской создавать свой особый, полный поэтического света мир. Одна за другой и в России, и в Германии выходят её поэтические книги на русском и немецком языках. По-следнее особо примечательно потому, что буквально через несколько лет эмигрантской жиз-ни она становится членом творческих и журналистского, и писательского союзов уже и Германии тоже, а не только в родном Отечестве, где её имя давно уже заняло своё подобаю-щее место среди ведущих поэтов современной России.

Нечасто, но удаётся и путешествовать по миру, будь то, например, Нью-Йорк, куда она по-летела по приглашению Колумбийского университета. Или уже как турист бродить по изви-листым улочкам французских или итальянских старинных городов, любоваться красотами Испании и Чехии. Но какие бы пейзажи ни открывались Ольге, взгляд этот всегда был преж-де всего, взгляд Поэта, который самым чудесным и чудным образом преломлял всё увиден-ное и пережитое в удивительные и неповторимые поэтические образы:

ххх

чужая речь как птичий щебет

твоих ушей коснется лишь

не заползет в глухие щели

где сокровенное таишь

маршрутный лист над головами

меланхолически читай

и ежедневный путь в трамвае

един, - Париж или Китай...

везде покачивает сумрак

и содрогает поворот

носильщиц грез и тяжких сумок

что называются - народ...

кивают вяло подбородки

потоку встречной чепухи...

Где итальянские красотки?

Где елисейские духи?

Ты все придумал, Боттичелли!

Ты обманул меня, Вийон!

Мир - деревянные качели:

сабвей - убан - метро - вагон...

И я сама - не гость высокий -

сижу тихохонько в углу

дрожащей жилкою височной

припав к прохладному стеклу

и пребываю за границей

хотя считается - живу...

А пятки - чуть смежишь ресницы -

Летят, как яблоки, в траву...

С появлением в доме компьютера круг общения стремительно расширяется. Отыскиваются многочисленные друзья и собратья по поэтической Музе буквально по всему миру. И это понятно, ведь судьба многих из тех, с кем прошла литературная юность Ольги Бешенков-ской, очень часто складывалась так, что они тоже вынуждены были покинуть своё любимое, но далеко не любящее Отечество. Но вот, благодаря поэзии, питерские поэты опять собира-ются в свой привычный круг, правда на этот раз, в поэтических строках такой вот ольгиной «Невесёлой песенки»:

НЕВЕСЁЛАЯ ПЕСЕНКА

„Друзья мои, прекрасен наш союз...“

А.ПУШКИН

„Друзей моих стремительный уход...“

Б.АХМАДУЛИНА

Друзья мои, мы как теперь живём?

Нас утешают разные пейзажи.

Лелеем память, морщимся продажи,

Как наркоманы - колемся: жнивьём...

Ты говоришь, в Израиле - жара,

Он говорит, в Нью-Йорке - суматоха.

А разве, братцы, это так уж плохо:

Друг другу сострадать из-за бугра...

Не для того ли всех нас размело,

Чтоб убедиться в круглости планеты,

И что другой страны на свете нету,

Где не рассердит заполночь „Алло“...

Друзья мои, распался наш Союз;

Он был не наш - он был страны Советов.

Но радость победительная эта

Срывается в отчаянную грусть...

И я живу - как сплю навеселе,

И по-немецки называю завтра...

И расправляю карту на столе -

Как будто нежно глажу динозавра...

Теперь невидимые нити Интернета вновь связывали пускай уже и остепенившееся и замет-но поседевшее, но всё ещё такое же свободолюбивое и неподкупное литературное петер-бургское братство. И вот как результат, к 300-летию Петербурга, стараниями всё той же Ольги Бешенковской, в немецком издательстве «Эдита Гельзен» появляется поэтический сборник «ГОРОД-ТЕКСТ», в котором ею были собраны стихи авторов буквально со всего мира, полные самой искренней любви к этому прекраснейшему из городов. Другим литера-турным преподношением к юбилею Северной Пальмиры стала её собственная, прекрасно изданная издательством «Журнал «Нева» книга «ПЕТЕРБУРГСКИЙ АЛЬБОМ», одна из более чем десятка, увидевших свет при жизни Ольги.

В том же, 2003 году, Ольга Бешенковская выпускает совместно с недавно трагически по-гибшим известным киевским поэтом Юрием Капланом и мюнхенским филиалом всемирного Толстовского фонда другую, тоже во многом уникальную поэтическую книгу «КИЕВСКАЯ РУСЬ», которая знакомит читателей со многими талантливыми стихотворцами, но уже с берегов Днепра, пишущими по-русски.

Такое трепетное отношение к талантам других, знакомых, а чаще всего, и совсем незнако-мых коллег по литературному содружеству, отношение, чего греха таить, так редко встре-чающееся среди людей любых творческих профессий, всегда было ещё одним ярким прояв-лением незаурядности Ольги Бешенковской и как литератора, и как человека. И, может быть, самым впечатляющим проявлением этого творческого и человеческого подвижничест-ва стал выход в 2006 году литературного сборника «ЛЮДИ МУЖЕСТВА», который Ольга задумала и подготовила к печати, уже сама, будучи смертельно больной и зная о своей ско-рой неминуемой кончине. В этой, по характеру своему во многом печальной и одновременно оптимистичной книге, под одной обложкой были собраны поэтические и прозаические про-изведения наших соотечественников-инвалидов.

Есть в немалом поэтическом наследии Ольги Бешенковской особо дорогое мне четверости-шие, которые, по-моему, как нельзя лучше раскрывает, что было для неё Поэзия, и кем в отечественной литературе стала она сама. Называется это коротенькое по форме и внешне даже шутливое стихотворение: «ОТВЕТ ОДНОЙ УВАЖАЕМОЙ ПРЕСС-СЛУЖБЕ НА ЗА-МАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ», а далее:

Не лучи люблю я, а излучины

с их подводным, чуть дрожащим светом.

Не была я винтиком закрученным. -

Мне ли быть раскрученным поэтом?..

Вот этот «дрожащий свет» прекрасного стиха Ольги Бешенковской светил мне все годы на-шей совместной жизни. Так же нежно светит он и сейчас. И так будет всегда, пока глаза мои смогут всё то прекрасное, что вышло из-под её пера, читать, а память – благодарно вспоми-нать каждое мгновение жизни с этой прекрасной женщиной и матерью моего сына...

Глава 9. Без работы

В 80-м году постановлением КГБ Ольга Бешенковская была отстранена от работы в СМИ, но даже органы не посягали на ЛИТО. Более того, одно при их поддержке открыли –

В 80-м году постановлением КГБ Ольга Бешенковская была отстранена от работы в СМИ, но даже органы не посягали на ЛИТО. Более того, одно при их поддержке открыли – «Клуб – 81». Вот как его описывает Игорь Смирнов-Охтин – писатель, эссеист, путешест-венник в своем лоскутном материале «Вспоминая Ольгу Бешенковскую»:

«А тогда - в “темно-застойные” - жили-были литераторы-официалы, члены СП, и су-ществовал литературный андеграунд – не подцензурная литература, вторая литературная действительность, нонконформизм и другие симпатичные названия культурного явления, которое обслуживали литераторы этого самого… андеграунда и ленивая молодежь из Коми-тета госбезопасности. И вот, когда лентяям из Комитета надоело даже такое непыльное за-нятие, как топтаться за нами, да подслушивать телефонные наши “ля-ля”, да вызывать к себе для устрашительных воркований, тогда и согласились они на то, чтобы нам объединиться в некую структуру, которой придумали название “Клуб-81”. А начальству своему такую лап-шу на уши повесили: дескать, сподручнее будет за нами следить и управлять нами. Шиш это у них получилось! А у нас – получилось.

Получилась (образовалась, возникла) возможность высунуть носы из подполья, и под зеленый фонарь мы и рванули, как говорится, на публику. А издатель самиздатского журна-ла “Часы”, Борис Иванович Иванов, который стал лидером новообразования, лидером “Клу-ба-81”, озаботился, естественно, тем, чтобы гастрольную интервенцию в концертный город трех трех революций возглавил человек толковый, годящийся для ентого дела. Предложил мне. Я отказался. Идея представлялась завальной.

Литературные гении из социальной помойки не годились для эстрады, для того, что-бы выходить на публику, воспитанную красно-серо-советской и глянцевой по содержанию литературой. Кроме того, все привыкли к писателям в отутюженных костюмах, начищенных башмаках, с манерами и навыками артистов. А где у бородатых и косматых тружеников га-зовых котельных и сторожей отутюженные костюмы, белые сорочки и галстуки? Кроме то-го, все они литераторы, а литераторы - самая отвратительная в мире публика, склочная, са-молюбивая, с которой кашу сварить трудно. Почти невозможно. Да и не почти, а - точно не-возможно.

Уже не говоря о том, что все они, притом, что они андеграунд и якобы демократы, и либералы, они еще - советские люди, то есть самые отвратительные люди на свете. Так что, НЕТ, НЕТ и НЕТ! Так и сказал Борису Ивановичу Иванову. И тогда Борис Иванович при-нялся меня прессовать. Конечно, когда тебе говорят, что “никто, кроме тебя”, - это подкупа-ет. Так что я подергался и согласился. Согласился якобы с доводами.

Согласился и вышел на сцену зрительного зала Дома-музея Достоевского. Как раз было собрание “Клуба-81”, и я принялся растолковывать концертно-гастрольно-неискушенным гениям то, что встречают по одежке, и то, как следует себя на публике вести. А в первом ряду, если читатель не забыл, сидела Оля Бешенковская. И серьезно смотрела. Смотрела серьезно и, как я чувствовал, сочувственно. А зал, надо сказать, весело шумел. Всем представлялись забавными такие наставления: дескать, публику надо любить, уважать, и ради этого следует отутюжить брюки и репертуар подобрать такой, чтобы публика могла “сглотнуть”, потому что, если отрыгнет, то что же тогда?.. Все это говорил, а сам-то пони-мал, что коллегами напрочь не воспринимаюсь, и вся надежда была на Олю Бешенковскую, которая внимательно и сочувственно глядела.