1.«Долгожитель» из средневековья

Всего лишь полуметровый слой прокопали археологи и сразу же наткнулись на… бревно. Из земли торчал обуглившийся конец ствола дерева, нижняя часть которого уходила в толщу завала. Пришлось не один день повозить тачку с землей и камнями, прежде чем находка полностью обнажилась…

Это один из эпизодов работы археологической экспедиции Института археологии АН УССР на территории средневековой крепости (XIV- ХV вв.) в поселке Судак на берегу Черного моря.

Работами в то время руководил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии Крыма И.А. Баранов. Третий год участвовал в экспедиции и автор этих заметок.

... В ходе дальнейших раскопок были обнаружены еще несколько бревен. Видимо, в далекое средневековье они служили перекрытиями-ярусами древней башни. А во время неприятельской осады – рухнули, да так и остались лежать, надежно упрятанные землей и камнями. И теперь эти исполины предстали перед нами как безмолвные свиде¬тели далеких и грозных событий, давно ушедшей старины…

Сучковатые, словно гигантской рукой покрученные стволы можжевелового дерева темно-коричневого цвета манили своей таинственностью. Еще бы, сотни лет в земле, а сохранность поразите¬льная. Такое уж оно, можжевеловое дерево!..

Заинтересовавшись данным экземпляром, сразу же, когда вер¬нулся из экспедиции, кинулся к своему домашнему архиву и… нашел! Оказывается, древовидный можжевельник и поныне растет совсем рядом с Судакской крепостью, в поселке Новый Свет. Его роща является реликтом, дошедшим к нам из третичного периода истории нашей Земли. Дерево можжевельника засухоустойчиво, растет медленно, но зато отличается большой прочностью и совсем не поддается ни гниению, ни горению. Некоторые из реликтов достигают возраста более тысячи лет!..

Вот каков наш «долгожитель», веками хранивший свою тайну, «спрятавшись» на дне в средневековой башне Лукини де Флиско Лавани…

Нам предстояло, впервые за всю историю раскопок на территории крепости, вскрыть основание этой полуразрушенной башни.

Свое название она получила по имени генуэзского консула, при котором была построена. Ученые называют ее самой оригинальной из башен средневекового архитектурного зодчества в Крыму. На сохранившейся западной стене до сих пор находится геральдичес¬кая плита из цельного песчаника, где кроме герба республики Генуи высечена и надпись: «1409 года, в первый день августа. Эта постройка сделана…».

…Итак, реликтовые стволы извлечены, Ими займутся ученые-дендрохронологи. Наше внимание было приковано к небольшому треугольнику оставшейся земли в правом углу основания. Что же хранит этот последний слой, откроет ли свои тайны до конца башня Лавани?..

2. «Святой» Георгий

…Сначала на находки везло студентам-историкам из Киева и Перми. Они «выловили» средневековую бронзовую монету и несколько фрагментов поливной керамической посуды. Но ученику СШ №4 из г. Симфе¬рополя Алеше Амфитеатрову повезло больше всех. Его лопата вдруг чиркнула по твердому предмету. Все замерли…

И вот уже начальник экспедиции, ножом и кисточкой осторожно очищает от земли какой-то плоский четырехугольный предмет и опускает его в ведро. Глубина достигала более четырех метров, и поэто¬му оставшийся завал земли приходилось вытаскивать ведром, привязанным к веревке.

Она мелко задрожала в моих руках. Уже давно последовала команда «Вира!», а волнение не проходило, ведь находка необычная, с самого дна башни – «сердца средневекового времени», как говорит наш начальник…

Медленно, с предосторожностями поднимаю ведро, закрепив¬шись на самом краю отвесной стены башни. Ребята смотрят так напряженно, словно у меня в руках горящий бикфордов шнур, а ведро — бомба…

На первый взгляд это был обычный камень, скругленный по углам и весь испещрен мелкими и крупными линиями-канавками, забитыми землей. В лагере находку тщательно промыли в воде и прочистили крупной щеткой. И вот тут-то находка «заговорила» – появился отлично сохранившийся вырезанный на камне рисунок. Общеизвестный библейский сюжет – Георгий Победоносец в воинских доспехах на вздыбленном коне пронзает копьем дракона (символ торжества добра над злом). Справа и слева от головы воина какие-то надписи.

Кстати, такой же сюжет изображен и на старинном гербе Москвы!..

Это своего рода средневековая иконка, находившаяся в этой башне, – рассказывает начальник экспедиции И.А. Баранов. – Смотрите, вот на задней стенке видно отверстие с потрощенным верхним краем – следы от крючка, на котором она висела, а потом рухнула вместе со стеной при штурме. Вещь уникальная, да и сохранность отличная...

Произведение древнего камнереза вскоре приобретет новую жизнь – служение науке. Его изучением занялись, совместно, ученые Эрмитажа (представитель которого находился на терри¬тории крепости весь полевой сезон) и Института археологии АН УССР.

Но сразу была, отмечена характерная особенность материала, из которого изготовлена икона - желтый известняк, в изо¬билии находящийся и поныне в Инкермане, южнее Бахчисарая. Вывод – материал местный! А вот о мастере, стиле его работы – пока сказать что-либо определенное трудно: древневизантийский, греко-итальянский или… славянский? Ведь в те времена на Руси уже были искусные мастера-камнерезы, изготовлявшие свои изделия не хуже заморских.

3. Металл о моде говорит…

Повезло на находки и ребятам из местной детской спортшколы, (руководитель В.М. Трофимов). Они работали на территории барбакана (предмостное укрепление) у главных ворот крепости. Четыре полевых сезона велись здесь раскопки средне¬вековой металлургической мастерской. И вот им выпала честь завершить окончательно эти работы. Арсенал их находок был самым обширным – изделия из бронзы и железа, изготовленные древними ремесленниками в этой мастерской более 500-600 лет назад. Были обнаружены и несколько фрагментов некогда изящной стеклянной посуды необычной формы венчики и ручки от чаш и ваз, женские украшения из разноцветной прессованной стекло-массы (пасты) и отдельные фрагменты оригинальных браслетов из бронзы и стекла, видимо, для средневековых мод¬ниц…

Но больше всего привлекла внимание часть ноги от какой-то статуэтки из бронзы (чуть меньше высоты спичечного коробка). От¬четливо сохранились следы позолоты. Наверное, вся фигурка человека была позолоченной и поэтому в числе других ценных предметов похищена из мастерской, а этот фрагмент чудом уцелел до наших дней.

Сейчас крепость в Судаке является филиалом государственного республиканского архитектурно-исторического заповедника «Софийский музей». Площадь этого своеобразного музея под открытым небом – более 30 гектаров – окаймлена крепостной стеной с чередующимися оборонительными башнями во главе с величественным консульским замком «верхнего города» крепости.

Подплывая на катере со стороны Ялты к Судаку, уже издали замечаешь огромную, круто обрывающуюся к морю скалу, а на ней – сказочный город... Зубчатые, неприступные крепостные стены, воинствующие башни, поблескивает металлическим куполом древняя мечеть. Это не декорация, а самая настоящая средневековая кре¬пость. И можно понять туристов из разных уголков нашей страны, которые нескончаемыми вереницами тянутся и тянутся к этим древ¬ним стенам и башням. Они идут в гости к живой истории, на свидание с искусством древних зодчих, чтобы глубже познать прошлое, лучше узнать, себя…

Новые находки расскажут ученым о своем происхождении и вре¬мени, приоткроют неизвестные страницы «земли воспоминанья» Ведь каждая древняя реликвия учит нас видеть красоту, ценить труд стародавних мастеров, помогает глубже узнать историю народов.

«Осмысление своего исторического прошлого, – пишет известный археолог Герой Социалистического Труда, академик Б.А. Рыбаков, – становится постоянной потребностью наших современников"…

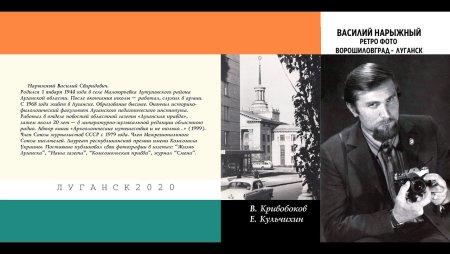

В. Нарыжный,

член Союза журналистов СССР с 1979 года,

участник археологической экспедиции.

Луганск-Судак, Крым 1981 год.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.