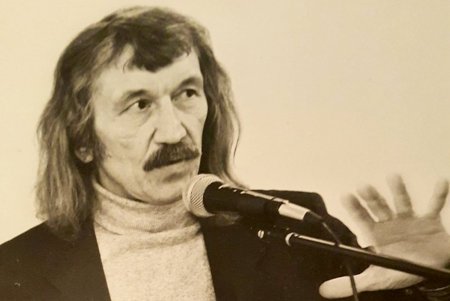

Несколько шагов, слов и штрихов к силуэту Александра Еременко

Александр Еременко человек особый. Проходя по ведомству литературы, он совершенно не похож на человека "от литературы”. Это бросается в глаза: поэтический гений вселился в мореплавателя, воина, математика и, обнаружив себя в конце двадцатого века, приложил к окружающему миру "хищный глазомер простого столяра”. Мощная, яростная интуиция обрушилась на мир и заставила усомниться в реальности, в реальности абсурдного мира с его нелепым устройством – это были 80-е годы. Человек с открытым доступом в подсознание – в свое личное и коллективное. Именно в этом и состоит опасная привилегия поэта. Грозное, грозовое знание о мире. Оно сгущается в парадоксы, сверкает юмором и нарушает всяческие ожидания.

Прежде чем появились книги "Добавление к сопромату”, "На небеса взобравшийся старатель”, "Инварианты” и другие, прежде чем Александр Еременко был избран в Москве "королем поэтов”, прежде чем его стали приглашать с выступлениями в разные города России и он дважды побывал в Америке, был Алтай. Служба на флоте, учеба в Литинституте и просто жизнь – она была и остается полной парадоксов.

Еременко вообще не поэт. Во-первых, он стихов не пишет. Уже десять лет. Да и вообще никогда их не писал. Пишут их совсем другие люди. И много пишут. Много ли, мало ли – все едино, впрочем, что ж, занятие полезное, психотерапевтическое. Ерема, например, говорит:

– Чем хорошие стихи отличаются от плохих?.. Не надо определять, что такое хорошие, что такое плохие. Чем отличаются?..

– ...Результатом.

– О!.. Уже ближе. То есть ничем. Именно так. Реакцией слушателя. Всё. Тебе запоминаются одни стихи, а бабушке, которая стоит и побирается, – другие. Асадов, например. Хотя тебе, может быть, кажется, что это пошлость. А ей эти стихи помогают не воровать. Не бывает хороших и плохих... Я двадцать пять лет занимался стихотворчеством. Но то, что я писал когда-то, меня больше не интересует. И этот отрезок жизни – двадцать пять лет, он пронесся, как будтобы его и не было... Меня сейчас ничего не интересует. Только дети. И я об этом все время думаю, для меня это загадка. Но я додумаюсь. Надеюсь, не до дряни какой-нибудь додумаюсь...

...Я смотрю на него и понимаю, конечно, конечно, что это человек, простой человек, но чувствую, что передо мной грандиозное многоканальное устройство, что-то вроде соединения мощного компьютерного процессора с ядерным реактором, все это заглушено на всякий случай, но неплотно. Но мне не страшно. Весело. Я смотрю на него из настолько глубоких... Вот-вот, я не могу даже рассказать ему ничего, ничего о том, как слушают его стихи дети – везде, везде, где я читала их, эти стихи – в сельской школе, за триста километров от всяких признаков цивилизации, и на окраине провинциального города, в Автозаводском, сугубо пролетарском районе, и в частной школе, где учатся дети очень богатых людей, – как, застывая и обалдевая, требуя еще, слушают дети эти стихи. Совсем, между прочим, для детей не предназначенные...

"К сожалению, – говорит он, – мы не можем воспитать никого. Никого. Только если сам в себе достигнешь чего-нибудь, тогда ты будешь учить других. Как сказал Гумилев Анне Ахматовой: "Аня, останови меня, когда я начну пасти народы...”

Я замолкаю, еще не начав говорить. Семнадцать тщательно приготовленных вопросов начисто вылетают у меня из головы. Его феноменальная память вдруг извлекает откуда-то очередную гирлянду рифмованных и нерифмованных смыслов, и меня чуть не сбивает с ног, с "интеллектуальных ног”, конечно, с тонких "интеллектуальных ног” поток его сознания.

На самом деле Еременко – артист. Причем актерство его – в традиции комедий дель арте, но в режиме мультипликации: он непрерывно меняет маски, и с такой скоростью, что большинство из окружающих просто не успевает их разглядеть, а иногда даже и заметить. Все думают, что мультипликационная череда его масок – это его лицо.

Сам себе и Арлекин, и Пьеро, и Коломбина, и все герои любимых фильмов, и солдат, и моряк, и король, и Буратино, и папа Карло, и Иванушка-дурачок, и Соловей-разбойник...

И это все при том, что его сценаристы, его постоянные собеседники, постоянные драматурги его личного приватного театра – Платонов, Мандельштам, Хемингуэй, Высоцкий, Шукшин, Лермонтов...

У него удивительный голос. С бесконечным множеством регистров и великолепной тембровой палитрой.

Интервью в привычном понимании у него взять сложно. Вопросы хочешь не хочешь обращены к интеллекту, а от интеллекта, точнее, от "интеллектуальности” он, я бы так сказала, отвращается. Во внутреннем мире он явно предпочитает падать и погружаться, чем взбираться и восходить, хотя погружение это, и любое измененное состояние сознания с переключением внутренних каналов и регистров для него не более чем привычная проверка степеней свободы. У него абсолютный языковой слух – столь же редкое явление человеческой природы, как и абсолютный слух музыкальный. Но, как говорил Бахтин, "поэт творит не в мире языка, языком он лишь пользуется”.

У Еременко свой путь, и по поводу многого он может сказать, а точнее, промолчать только одно: "Эта тема преступна, как трость, если где-то стучат костылями...” У него свой путь – сквозь кодировки дзен-буддизма, сквозь переулки, дворы и коммунальные коридоры русской действительности,

Мимо всех декабристов,

их не сосчитать,

Мимо народовольцев – и вовсе

не счесть.

Часто пишется "мост”, а читается

"месть”,

И летит филология к черту с моста.

Мимо Пушкина, мимо... куда нас несет?

Мимо "Тайных доктрин”,

мимо крымских татар,

Белорусский, Казанский, "Славянский

базар”...

У него свой путь. И он ищет опоры там, где литераторам их искать просто не приходит в голову.

Все примитивно вокруг под сиянием

лунным.

Всюду родимую Русь узнаю, и противно,

думая думу, лететь мне по рельсам

чугунным.

Все примитивно. А надо еще

примитивней.

...Кто-то хотел бы, как дерево,

встать у дороги.

Мне бы хотелось, как свиньи стоят

у корыта,

к числам простым прижиматься,

<простым и убогим,

и примитивным, как кость в переломе

открытом.

Его всегда интересовало время и пространство, алгебра и геометрия сознания. И всегда его способ говорения об этом вызывал изумление и улыбку у всех, кто способен слышать. "С вами серьезно разговаривать нельзя, – говорит Ерема. – С властями, с милицией, с президентом – серьезно говорить нельзя. Вы все – язычники... Марина, теперь я у тебя беру интервью. Поднеси диктофон к себе поближе, чтобы было слышно. Бог есть?

– Конечно.

– Еще раз.

– Вне всяких сомнений.

– Зачем живем?

– Так задумано.

– Понятно... Ты конкретно зачем живешь?

– ...Я – посредник.

– Спасибо.

Измененным состояниям сознания у Еременко посвящены многие, как говорится, пронзительные строки. "В начале восьмого с похмелья болит голова не так, как в начале седьмого; хоть в этом спасенье...”

Стихи – сами по себе измененное состояние сознанья, а тут уж совсем гремучая смесь.

"О Господи, я твой случайный зритель. Зачем же мне такое наказанье? Ты взял меня из схемы мирозданья и снова вставил, как предохранитель... Убей меня. Я твой фотолюбитель. На небеса взобравшийся старатель по уходящей жилке золотой. Убей меня. Сними с меня запой или верни назад меня рукой членистоногой, как стогокопнитель”.

"За ним идет целое поколение”, – сказали мне на днях в отделе поэзии солидного журнала. Уважительно сказали: "За ним идет целое поэтическое поколение...”

"Интересно, куда же это оно идет?.. – подумала я. – Куда же, куда же оно идет, целое-то, страшно сказать, поколение?..”

Мне вручили в качестве примера, иллюстрирующего идущее за Еремой поколение, стихи. Принадлежат они перу Бориса Рыжего и звучат так (цитирую не полностью):

Окраина стройки

советской,

Фабричные красные

трубы.

Играли в душе моей

детской

Еременко медные

трубы.

Еременко медные

трубы

В душе моей детской

звучали.

Навеки влюбленные

в клубе

Мы с Ирою К.

танцевали.

Мы с Ирою К.

танцевали,

Целуясь то в щеки,

то в губы,

А душу мою разрывали

Еременко медные

трубы...

Хоть плачь, хоть смейся, и вот так всегда, всегда во всем, что касается Еремы. Смех и слезы, кипящие в одном котле. В одном тигле. Валерий Лобанов собирает антологию стихов, посвященных Еременко. Вполне можно защитить диссертацию "Образ Еремы в русской литературе рубежа третьего тысячелетия”. Вот еще одна цитата, из Михаила Поздняева:

Он залег на дно и, красиво,

по-королевски,

Руки-ноги раскинув, зрит через толщу

вод,

как плывет высоко над ним ледокол

"Гандлевский”

и навстречу крейсер "Кибиров”

с ревом плывет...

...Соберемся, мои товарищи,

не для пьянки,

но затем, чтобы каждый довел

до финала роль,

и поставим Ереме памятник

на Лубянке –

пусть потомки увидят, кто у нас был

король.

Еременко сейчас стихов не пишет. Он их читает. Вслух. А еще рассказывает истории. Он хороший рассказчик. Только есть одна проблема: там, где для других рассказ только начинается, для него он уже кончился. Потому что рассказ для него – это стремительный интонационный жест. Непонятно объясняю? Нутак я и не объясняю, чего тут объяснять.

Он живет на Патриарших прудах в комнатушке, на двери которой хочется написать "Чулан Вечности”. Живет на семи квадратных метрах, с телефоном, у которого все время отваливается провод – от дряхлости, потому что телефоны столько не живут. На еще более ветхом радиоприемнике он иногда слушает новости по радио "Свобода”. У него нет ни телевизора, ни компьютера. Нигде не работает, как сейчас говорят, "не служит”, и у него нет денег. Его постоянно цитируют – где угодно, вплоть до "МК”, по его творчеству защищают диссертации, а у него нет ни званий, ни стипендий, ни грантов, ни премий.

Зато в его комнате удивительное окно – оно выходит на Патриарший пруд. Странноватая архитектура окружающих зданий абсолютно лишена признаков какого-либо конкретного времени и стиля. Эти очертания на фоне неба отбрасывают смотрящего – в зависимости от состояния неба – то в прошлый век, то в средневековую Европу, то куда-нибудь совсем далеко-далеко назад, в гулкую тишину Древнего Востока. А небо у нас в России совершенно бесплатное. В России сколько хочешь абсолютно бесплатного неба.

Минувшей осенью у него был юбилейный день рождения. Ему исполнилось как минимум несколько тысяч пятьдесят лет.

© "Литературная газета", 2000

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.